何孟娟 封存於紐約社宅的時基藝術

撰文│韋怡忻.圖版提供│何孟娟(藝術收藏+設計 2022年6月177期)

何孟娟的創作向來自多元視角出發,在社會與文化塑造的價值觀下,思索自我認同及未來世界的面貌。她於2013年展開的「魏斯貝絲計畫」,長時間記錄紐約「魏斯貝絲藝術公寓」的居民日常與空間樣貌。據她所述,1960年代的美國,正逢政府積極鼓吹社會住宅及紐約推動藝術創作的高峰,在兩者碰撞下,透過建築師理查.邁爾(Richard Meier)的改造,將原先的「貝爾實驗室」轉變為史上規模最大的藝術社宅。自1970年起,「魏斯貝絲公寓」廣泛接納藝術家入住,從攝影師黛安.阿布斯(Diane Arbus)、畫家老勞勃.狄尼洛(Robert De Niro Sr.)到編舞家摩斯.康寧漢(Merce Cunningham)……,低廉的租金使其成為當時藝術圈及文化界創作者匯聚之地。藉由何孟娟的記錄,不但為這棟充滿歲月痕跡的傳奇公寓捕捉屬於紐約的時代性記憶,更保存了每扇門後一段段的生命軌跡。

何孟娟 強納森.鮑許 影像輸出於德國含鋇相紙 120x210cm 2017

問:妳期望為這歷史悠久的藝術公寓保存什麼樣的記憶,以及傳遞哪些訊息?

答:藝術之於一個城市的重要性,如同藝術之於人。我在這些藝術家的故事裡,看見紐約1970年至今所累積的歷史,也造就了紐約現今的地位與景象。儘管藝術家們逐漸凋零,這股力量卻日益茁壯。同時,我希望表達出,人的「意志」不受限於空間與身體,即使住在公寓的藝術家們年事已高,他們仍會讓我忘卻「年齡」的存在,轉而以不同的方式活出自己的生命。例如,我看見藝術家在過世前一天,採購回全新的顏料與畫布;躺在床上,將報紙上的格子填滿色彩;興奮地描述豐富多彩的夢境與自己的想像;又或是訴說著自己是未來的安迪.沃荷,彷彿在他們心中,永遠住著20歲的靈魂。

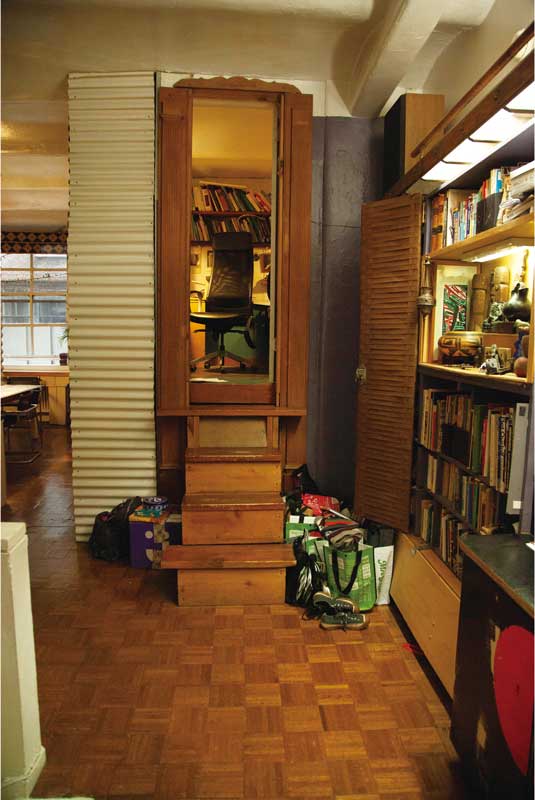

克里斯蒂娜.梅勒(Christina Maile)在家中搭建屋中小屋,作為她的私人工作空間。