從紙上陰影窺見的夢境

奇異的現實:象徵主義的想像力

芝加哥藝術協會博物館/2025年10月4日~2026年1月5日

誕生於歐洲「19世紀末」(Fin de siècle)的象徵主義(Symbolism),被視為藝術史上最難被理解的運動之一。相較於印象派明亮且可親的圖象語言,象徵主義以陰鬱、神祕且富詩意的視覺詞彙深入探索精神世界,就連拿到當今來看仍充斥著晦澀而陌生的魅惑。2025年10月,芝加哥藝術協會博物館(The Art Institute of Chicago)推出年度特展「奇異的現實:象徵主義的想像力」,透過館藏超過八十五件紙本作品,梳理象徵主義在歐洲各國間的多樣風格與精神脈絡。

當光留下陰影:象徵主義的誕生

19世紀末的歐洲,在工業化與理性主義的推動下迎來前所未有的繁榮。科學的進步改變人類的生活節奏,火車與電燈延伸了時間與空間的邊界,城市在現代化的步伐中迅速膨脹。然而,進步所帶來的光亮也在無形之中投下了陰影,傳統的信仰與價值體系逐漸崩解,鄉村社群被都市吸納,金錢和效率取代了信念與德行。人們對「理性」的信任,反而帶來對意義的懷疑。

隨著進步的光芒愈加耀眼,人們也開始察覺其中潛伏的陰影。物質的豐盈並未帶來精神的安寧,反而喚起對道德、信仰與自我價值的深層不安。這種文化性的焦慮被同時代人稱作「頹廢」(Décadence),象徵著一種道德與靈魂的衰退。19世紀末的歐洲人對未來懷抱期待,但也被失衡的進步所困──社會富足,內心卻荒蕪。象徵主義正是在這樣矛盾的時代氣候中誕生,做為對理性主義、物質主義及印象派聚焦外在世界觀的反思,並試圖重新喚起人類對夢境、信仰與靈魂深處的感受。

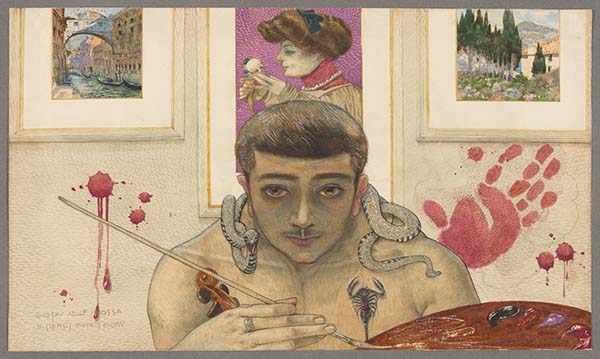

28.1×47.8cm 芝加哥藝術協會博物館藏

法國:文學的夢與靈魂的圖象

象徵主義於1880年首先在法國以文學運動的形式出現,正式成形於詩人尚.莫瑞亞斯(Jean Moréas)1886年發表的〈象徵主義宣言〉(Le Symbolisme)。他主張藝術應遠離「直白的意涵、誇張的宣示與寫實的描繪」,轉而使用暗示、夢境與象徵手法展現無法以理性言說的內在真實。這股潮流很快從文學擴展至繪畫與音樂,並在比利時、德國、奧地利與北歐蔓延開來。

在法國,奧迪隆.魯東(Odilon Redon)是最早以象徵主義風格創作的藝術家之一。他的靈感多來自宗教與神話,即那些超越現代世界的精神意象。在粉彩畫〈悉多〉中,他描繪古印度史詩《羅摩衍那》裡的女神在被綁架途中灑下珠寶,引導愛人尋覓的神話,畫面被金綠光暈與星塵包圍,流露出夢境般的靜謐。

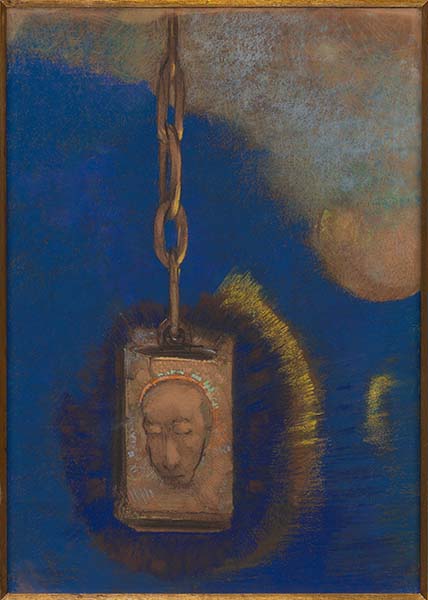

同樣以光做為精神隱喻的作品〈燈塔〉,展現魯東將象徵手法轉化為宗教與內在經驗的能力。畫作中一塊刻有人頭浮雕的石板懸吊於深藍色的空間之中,鏈條向上延長至不可見的來源,彷彿連結現世與彼岸。柔和的光暈在藍色背景中擴散,既像靈魂的光,也像記憶的餘燼。這道光並非指引方向的燈塔,而是一種從黑暗中萌生的啟示,象徵人類在精神深處尋找信念與對救贖的渴望。

51.5×37.2cm 芝加哥藝術協會博物館藏

另一位法國藝術家古斯塔夫─阿道夫.莫薩(Gustav-Adolf Mossa)則以〈藝術家的心理肖像〉呈現受苦藝術家(tortured artist)的形象,這一觀念源於19世紀以來對藝術家為痛苦天才的浪漫想像,象徵創作與煎熬之間的緊密聯繫。畫中他藉由調色盤與畫筆象徵創造力,卻在胸前繪上蠍子、蛇與血手印這些危險符號;人物直視觀者、神情平靜,彷彿在凝視自己內在的陰影。這種以象徵揭示心理世界的方式,正是象徵主義的核心。

比利時:神祕的社群與展覽空間

象徵主義在比利時的發展主要透過群展推動。1883年布魯塞爾的十二位藝術家組成「二十人畫派」(Les XX),他們脫離官方學院體制,以自由展覽的形式推廣新藝術,詹姆士.安梭爾(James Ensor)是其中代表人物,他的〈受譴責的面具〉描繪兩位戴面具的人物在沉默對峙中凝視彼此,氛圍既神祕又詭譎。安梭爾反覆使用面具做為諷刺現代社會虛偽的象徵,也暗示人類在文明外表之下的真實面貌。

1896年,尚.德爾維勒(Jean Delville)創立「理想藝術沙龍」(Salon d’Art Idéaliste),視神祕學與玄學為基礎,追求精神與藝術的「理想」,他的創作〈梅杜莎〉以色鉛筆刻畫蛇髮女妖,其注視觀者的雙眼被煙霧與藍色面紗包圍,既迷人又危險。德爾維勒藉著這樣的意象試圖超越物質世界,進入純粹的精神層面。(全文閱讀607期藝術家雜誌)

米色布紋紙裱貼於白色卡紙 23.8×44.5cm 芝加哥藝術協會博物館藏