緣線而生的創作之旅

線履奇緣,串連藝術史的奇蹟

撰文│林純雅.圖版提供│The Heidi Horten Collection(藝術收藏+設計 2025年11月218期)

保羅.克利1930年作品〈兄妹〉

Paul Klee, Geschwister, Watercolor and oil on chalk-primed canvas, 87.5 × 62.6 cm, 1930.

Heidi Horten Collection

自史前時代以來,「線」便是一切形態的起源——藝術家手中最初的創意痕跡。它貫穿整個藝術史,作為核心的造型語言,為人類最早描繪世界的渴望賦予了具體的輪廓,成為摹繪、模仿、再現現實的主要手法;直到20世紀,線逐漸脫離具象的束縛,走向抽象,並最終邁入三度立體空間——它自平面逸離,穿越空間,跨越邊界,展現於裝置、行為藝術或身體的瞬間動態之中。這種不斷變化的特質,使「線」成為藝術創作中最具普遍性與表現力的媒介之一。

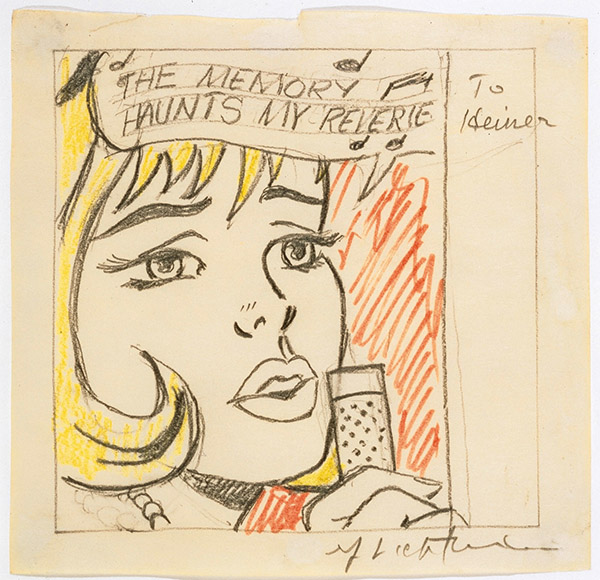

羅伊.李奇登斯坦約1965年作品〈記憶纏繞著我的幻想〉

Roy Lichtenstein, The Memory Haunts my Reverie, Colored pencil, pencil and chalk on paper, 14.2 × 14.5 cm, ca. 1965. Heidi Horten Collection

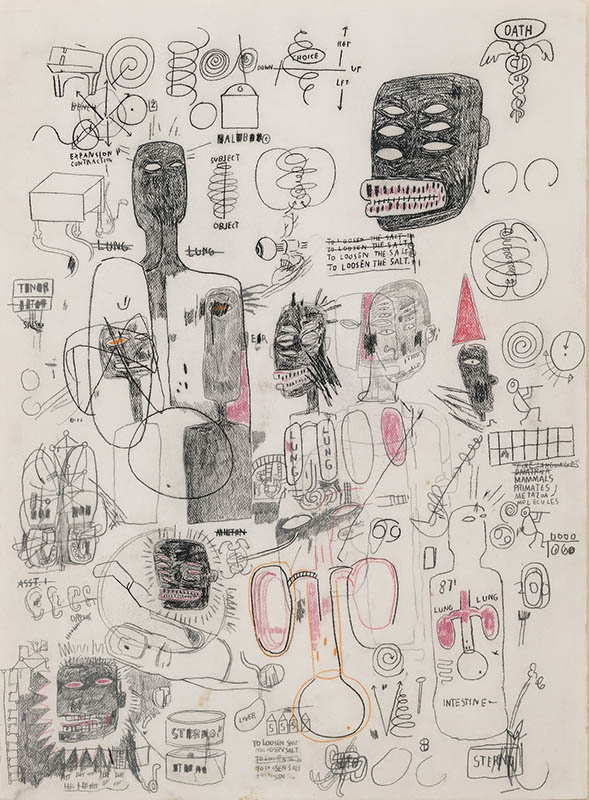

巴斯奇亞1986年作品〈無題〉

Jean-Michel Basquiat, Untitled, Charcoal, pencil and chalk on handmade paper, 75.7 × 57 cm, 1986.

Heidi Horten Collection

20世紀初的抽象運動——如未來主義、至上主義、結構主義、風格派(De Stijl)與包浩斯——成為「線」的關鍵轉折點。「線」由屬於「再現」的從屬角色中解放,獲得了作為「具體元素」的自主性。抽象藝術先驅康丁斯基(Wassily Kandinsky)在1919年〈論線〉(On Line)一文中指出:「線經歷了無數命運(fates),每一種命運都開創一個獨特的世界——從簡化的限度,到無限的表現性。這些世界使線愈加脫離工具的屬性,最終達到完全的自由。」當「線」不再依附於紙張或畫布,其潛能便顯得無盡遼闊。20世紀的全新藝術表現形式——裝置、拼貼、環境藝術、行為藝術——讓「線」離開平面,進入空間,成為能在物理層面上被經驗的存在。而此「空間」不僅指具長、寬、高的實體維度,也是一個關於行動與影響力的場域——在其中,「線」帶著歷史與社會的意涵,參與社會與政治語境的塑造。海蒂.霍頓收藏館(The Heidi Horten Collection)「線」(The Line)展覽以此為出發點,追溯「線」在藝術史中的多元變貌,以及此一藝術語彙的演化軌跡,檢視「線」如何以自身的形態,建構想像的世界,或回應現實的世界,藉此闡明「線」在藝術史的流變並非線性發展,而是不斷交錯、深化與轉化的歷程。

【十一月專輯│Enchantment解域.拓界:靈性的紋理】