李紫彤 以失真的嗓音,壯大渺小的經驗

撰文│陳玟妤.圖版提供│李紫彤、臺北市立美術館(藝術收藏+設計 2025年10月217期)

李紫彤

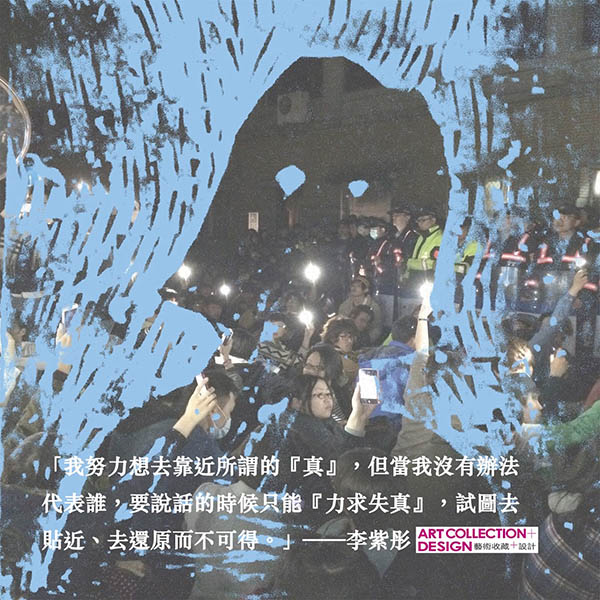

以藝術家的身分參與社會運動,李紫彤對人們激情與行動的觀察、凝望,同時預留了未來觀眾連結、觀看的可能。看見許多個體的生命經驗在所謂「大局」中被忽略,她透過參與式計畫,將少數的、性別的、創傷的、被遮蔽的經驗,以多元的形式帶進可見、可討論的公共視野,力求壯大渺小的經驗,因為敏感的故事也有它的公共性。藝術的聲音是什麼?在李紫彤的實踐裡,是扎實的田野、私人情感與觀點的交織,是以失真為靠近的方法、在多重觀點的碰撞間療癒,以不斷轉身的連結與想像,突破議題的困圍。

臺北市立美術館李紫彤個展「力求失真的嗓音」展場,〈#迎靈者〉墳墓區

臺北市立美術館李紫彤個展「力求失真的嗓音」展場,〈時差書寫〉播映現場

問:在接觸議題和與相關群體互動時,妳怎麼看待自身的定位?

答:我是先認同自己是「藝術家」才進入這些場域的,因此會有一種很「後設」的心情:探討自己從藝術家的視角,會怎麼看這些政治激情,以及人們的決定與行動。同時也會反過來重新思考藝術這件事——藝術自身即作為一種觀點,和現場的激情其實不一定總是能共鳴、連結,這些時候我也會質疑「藝術」是什麼、為什麼要這樣看待事情。我還會需要帶著一些「預設」,預設未來有一批「藝術觀眾」,甚至要涵括其他國家、文化圈的觀眾。我像是翻譯者,但這個翻譯不只是一座橋——它是一種創作,也是一種背叛。我會判斷哪些事觀眾不用知道,哪些則很重要。這是一個不斷轉身連結的過程。我並非中立,而是始終帶著我的觀點。

【10月│對話藝術家系列:罔兩問景 特別報導】