超級藏家張捷與陳澄波的當代啟示錄

撰文│古碧玲(上下游副刊總編輯).圖版提供│劉振祥(藝術收藏+設計 2025年10月217期)

住在上海期間,陳澄波為家人畫了這張非常著名的畫作,其中的張捷手上還是手工不停。

攝影│劉振祥

2025年適逢藝術家陳澄波誕辰130週年,稍早前,國立臺灣博物館鐵道部園區展過「走揣.咱的所在:陳澄波百三特展」。這回,國立臺灣歷史博物館推出特展「寫生的故事:張捷、陳澄波與其時代風景」,從張捷的收藏品,鋪展開一位藝術家生命中最柔軟卻也最堅毅的面向。從畫作背後的種種生活細節出發,重新建構一位藝術家、一位妻子、一個家庭、一座閣樓「藏畫」的故事,我們走在展場,猶如踏入那個時代的文化風景。

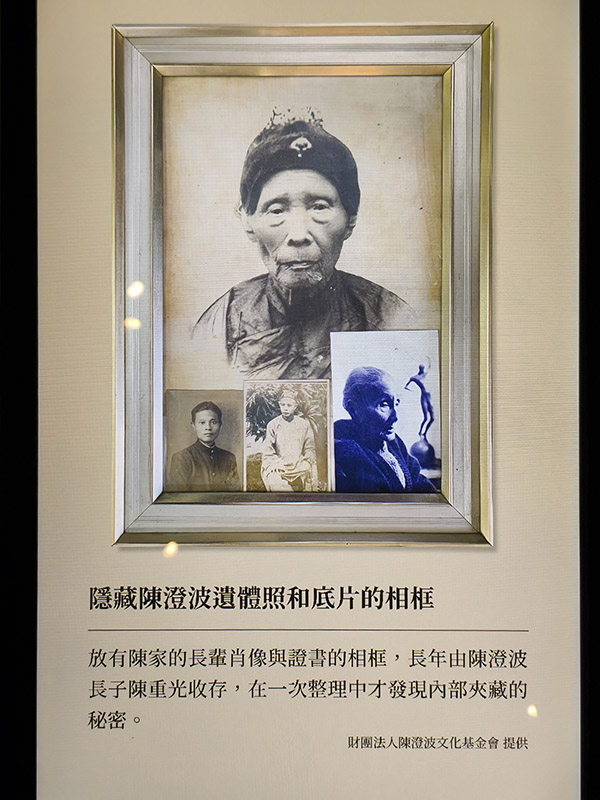

陳澄波遺體照的底片,在長子陳重光辭世後才被發現。

攝影│劉振祥

儘管張捷竭盡心力照管陳澄波的遺作,但經年累月在非恆溫恆濕的環境裡,修復畫作是一個大工程。

攝影│劉振祥

以前閱讀陳澄波的生前行腳,一會兒日本、一會兒杭州、一會兒上海、一會兒花蓮、一會兒出現在台北畫友文友相聚的場合。而波哥還辭掉穩定的教職,一心一意要當純藝術家。這位藝術家放下嗷嗷待哺的幼兒們,到底是誰能容受他的隨心所欲?當然是其妻張捷,想必她是陳澄波最忠誠的粉絲,也是最識得他才具的知音。我們幾乎無法想像在不過地坪12坪的家宅與10坪的閣樓裡,竟然能藏著這麼多物件與畫作,即使經過歲月侵刻與蟲虫肆虐,仍能留存足以以一座專業文物館來典藏的數量。

據說陳家的孩子自幼就知道要晒文件、每隔一段時間都要整理畫作;陳家人出門絕對要有留守者,因為木造房屋禁不起祝融的造訪。這是陳家人的天命,貪玩的孩子難免會嘟嘟嚷嚷抱怨,但沒人願意違逆張捷比石堅的意志。長子陳重光娶妻那天,親友齊聚陳家兩層樓木造屋前,留下一張大合照,已無法出席的陳澄波的頭像,鑲嵌在木造屋二樓外,從這張照片可以了解這座木造屋構造,更清楚何以張捷訂下要家人輪流留守的家規。