自嬉鬧中綻放的創作

維也納阿爾貝蒂娜美術館「維也納波希米亞:來自哈根協會的作品」

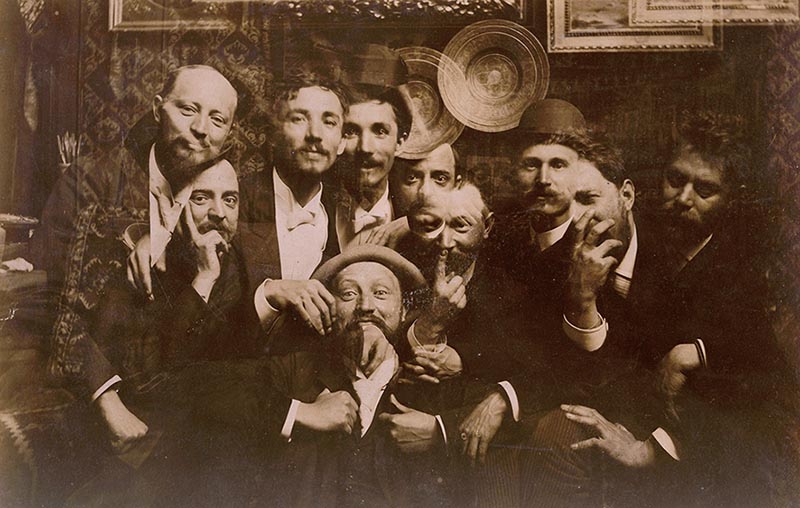

這些作品是藝術家們在畫室與酒館中的小型繪畫,是畫筆與畫筆間在咖啡館的桌邊、旅館後方,或維也納版蒙馬特歌舞表演(Montmartre Cabaret)等空間中自由揮灑的即興趣味,既有青春的歡愉,也充滿才華的魅力。而當時的後起之秀確實年輕且充滿天賦,他們不久後便孕育出維也納分離派(Wiener Sezession),其後又有哈根聯盟(Hagenbund),但須注意兩者不能混為一談。然最初皆是源自哈根協會(Hagengesellschaft),那是一個龐大且包羅萬象的團體,甚至還有非藝術家參與他們的餐桌聚會。──作者兼藝評家路德維希.赫維西(Ludwig Hevesi)

1905年,哈根協會捐贈近八百件作品給維也納阿爾貝蒂娜美術館(The Albertina Museum),同年該館便策畫「來自哈根協會畫冊的嚴肅與詼諧」為其首次亮相,接著要到1998年「神聖的春天:克林姆與維也納分離派的開端」才重新展出並聚焦於團體的起源和活動。近期的「維也納波希米亞:來自哈根協會的作品」(展期至10月12日)則延續此一探索,深入回溯哈根協會的歷史、成員與趣事,以免其被時光所淡忘,亦為維也納現代藝術發展提供新的視角。

從聚餐延展的藝術網絡

哈根協會是一個由朋友與親屬交織而成的複雜網絡,以友誼、幽默與彼此激勵所組成的志同道合團體,並非具章程的正式協會,約有五十位成員定期聚會,職業涵蓋畫家、雕塑家、攝影師、建築師、音樂家、作曲家、研究學者、財政官員、工程師、法官、記者及咖啡館經營者等。在1880至1900年間這群人每週聚集於固定場所「藍色自由之家」(Blauen Freihaus),因旅館店主約瑟夫.哈根(Josef Haagen)對這些年輕人十分包容,團體便以他的姓氏改稱為「哈根協會」,不久之後,也常往鄰近的史貝爾咖啡館(Café Sperl)相聚。

這群年輕人嚮往成為作者亨利.穆傑(Henri Murger)筆下《波希米亞人的生活場景》(Scènes de la vie de bohème)中那些雖然貧困卻充滿生活樂趣的藝術家,穆傑成功地為此氛圍下了一個美好的詮釋,「這個族群的人是很固執的幻想者,他們認為藝術是一種信仰而不是一個職業」,如同哈根協會的寫照。他們懷著開放態度擁抱現代精神,因大多數成員是以藝術為業,常於一次次的聚餐中交換對藝術的看法,創作無數的圖象如素描、肖像、諷刺漫畫,或描繪日常生活中的怪誕景象,顯示出明確的新藝術運動(Art Nouveau)傾向。席間彼此相互調侃、打鬧相伴年少時光,因多元的組成迸發出多彩且充滿生命力的創意表現。日後,其中十四位成員成為維也納分離派的創始人之一,另有成員成立了哈根聯盟,哈根協會成為維也納兩次重要藝術改革的先行者。

咖啡館內的創作日常

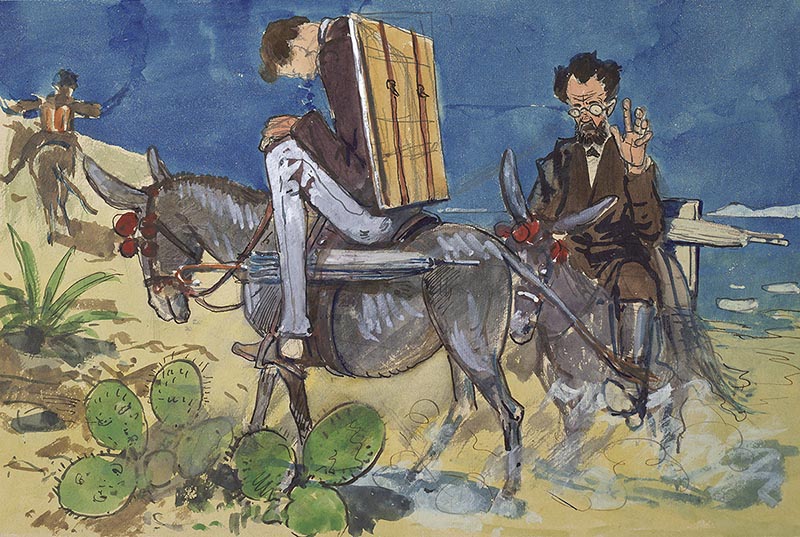

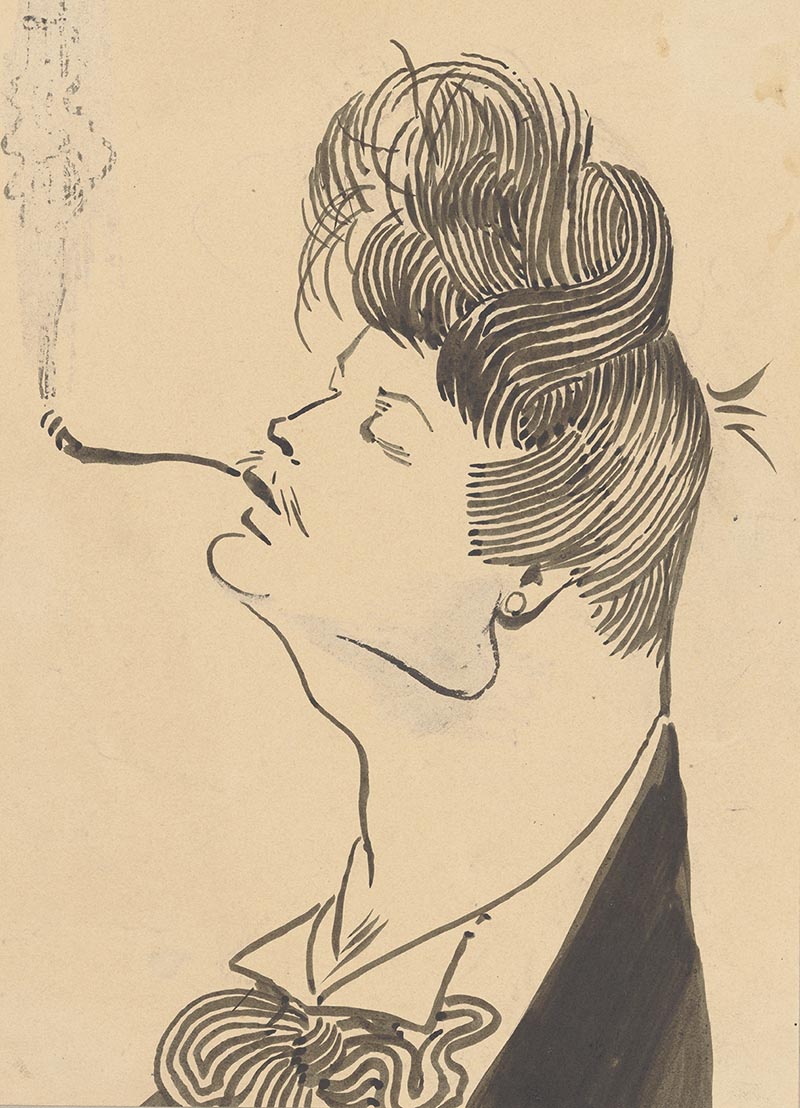

史貝爾咖啡館的店長特意為這群年輕人保留一張白色的大理石桌,任他們隨興地拿起筆創作,得以毫無拘束地自由展現自我,並在每日聚會後擦拭清潔。恩斯特.施特爾(Ernst Stöhr)覺得這些即興塗鴉不該消失,有一天帶來了紙張、顏料與畫具,於是在1888年、自協會創立八週年前夕,哈根協會的第一張繪畫正式誕生,之後這些作品均由咖啡館店長保存成畫冊,如今大部分畫作存於阿爾貝蒂娜美術館中。這批創作約是在1888至1898年間完成,留下他們在咖啡館中閱讀報紙、靜靜坐著沉思、談天、觀察人群等日常隨性寫照,像是約翰.維克多.克雷默(Johann Victor Krämer)以鉛筆、水彩繪製友人肖像的〈尤利烏斯.賴辛格與恩斯特.施特爾交談〉,而西格蒙德.華特.漢佩爾(Sigmund Walter Hampel)則透過精湛的水彩技法捕捉一系列穿著時尚的女性肖像。

此外,哈根協會不時會在咖啡館內舉辦小型繪畫比賽,通常每人會有廿分鐘的作畫時間,獎項皆以實物頒發,如雪茄、咖啡與可頌麵包等。比賽主題五花八門、天馬行空,如「我要打破自由」一題,就有人畫酒館鬥毆、擁擠的街道、被鎖在門後的人,甚至畫下參賽者本人等。而幽默是哈根協會的靈魂,成員樂於誇張化彼此的身體與性格特徵:馬克西米連.倫茲(Maximilian Lenz)總被描繪成矮小又滑稽的形象;喬瑟夫.恩格爾哈特(Josef Engelhart)化作優雅吸菸的花花公子(dandy);利奧波德.斯托爾巴(Leopold Stolba)被塑造成高大巨人;安東.諾瓦克(Anton Nowak)因胃口很好常被繪成貪食的人等。他們有時更將自己描繪成各式搞笑群像,如運動員、神職人員和士兵,或是像倫茲〈斯托爾巴和諾瓦克扮作森林之神〉中彩繪馬賽克的神話形象。

除了諷刺漫畫,他們亦創作細緻的幻想生物、研究裝飾性圖案、風景及都市場景。從這些作品中,不難感受到他們對歡樂時光的專注與珍惜,這段時光幫助這群人度過迷惘的當下與未知的未來,更成為滋養其日後藝術創作的重要力量。

維也納分離派與《聖春》的誕生

1890年代初期,許多哈根協會成員同時也是奧地利視覺藝術家協會(Gesellschaft bildender Künstler Österreichs),又稱「藝術家之家」(Künstlerhaus)的一員,1893年該協會內部已出現矛盾,隨著年輕一代對國際藝術潮流的關注,但部分成員強烈排斥新潮流,雙方對立愈發明顯。最終,1897年一群年輕藝術家決定脫離體制,成立維也納分離派,主張與古典學院派藝術的分離,以創新、發揚個人特色為旗幟,追求繪畫的實用性和合理性。哈根協會中的十四位成員為創始成員之一,倫茲、阿爾弗雷德.羅勒(Alfred Roller)等皆在其中,像是倫茲於〈威尼斯街景〉運用柔和的冷色調營造威尼斯夜晚燈火點點、夢幻朦朧的氛圍,並對題材進行抽象化處理,充分展現分離派的現代精神。

隔年,維也納分離派的官方雜誌《聖春》(Ver Sacrum)問世,自1898至1903年間共出版六卷,起初為月刊、後改為半月刊,以醒目的方形排版與高度藝術化的設計獲得肯定,至今仍被視為奧地利新藝術運動最重要的雜誌。(全文閱讀605期藝術家雜誌)

【10月專輯│波希米亞的自由與藝術】