多元平等、城市串聯與市場韌性的當代藝術視野

ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會

台北世貿一館/2025年10月24~27日

ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會(以下簡稱「ART TAIPEI」)將於10月24日至27日(23日為貴賓預展)在台北世界貿易中心一館隆重舉行。做為亞太地區歷史最悠久的當代藝術博覽會,本屆以「Intersect: Diversity Equals Togetherness」為潛在脈絡,強調多元與平等的交會,並持續透過Taipei Art Week台北藝術週的城市串聯,擴大民眾參與。本屆ART TAIPEI匯聚來自六個國家與地區、超過一百廿家頂尖畫廊,展出跨越世代與媒材的當代藝術作品,呈現台灣穩健的內需市場與亞洲藝術對話的能量。

台灣的藝術發展長期結合「多元文化」、「社會包容」與「市場韌性」三大面向,成為亞洲區域的獨特現象。今年展會特別聚焦女性創作、原住民族藝術,以及首度設立的「話客.畫客─客家文學美術的當代湊陣」、「FOCUS|Film Sector錄像藝術區」,回應國際對永續、性別、族群與科技語言的關注。如今永續主題更延伸為社會姿態,涵蓋對女性與原民的尊重及對城市文化的共生想像,藝術家積極運用新媒體與數位技術創造跨界的視覺和互動體驗,既與國際趨勢並行,更以在地脈絡回應多元社會。這些議題不再停留於口號,而是透過創作具體顯現:從女性視角、原民文化到末世寓言,藝術家以各自的方式將多元與平等化為可感的經驗。

解構二元,重取空間

在今年的展會中,兩位女性藝術家的創作分別從語言與空間切入,展現對權力結構的挑戰與對感知世界的再書寫。由曾鈺涓策畫的「FOCUS|Film Sector錄像藝術區」,邀請到驕陽基金會提供單慧乾的作品〈The Breaking Story〉,此作以六頻道錄像呈現多個角色的矛盾與重疊發言,透過性別錯置與戲劇化的身分轉換,揭示語言如何建構現實並同時排除異質性。這種對性別、真偽與語言權威的質疑,不僅回應當代社會中女性主義的核心辨證,也讓觀者意識到現實本身是可以被重新編寫的敘事場域。

單慧乾 The Breaking Story 2022 6頻道彩色高解析度視訊裝置附音訊(循環播放)、

視訊解析度1920×1080px 6' 31"

(圖版提供:驕陽基金會)

相映之下,亞洲藝術中心展出夏洛特.基茨(Charlotte Keates)的繪畫則從日常建築元素出發,透過門、窗、圓形結構營造「入口」,將室內、室外空間轉化為流動、相依的共同場域。她以細膩筆觸營造既柔軟又堅定的空間語言,邀請觀者穿梭其中感受女性視角下的溫度與連結。

兩人的作品在不同維度中交織:單慧乾解構語言與性別的權力機制,基茨重構生活與空間的感性經驗,共同展現了女性藝術家如何以柔軟卻強韌的姿態,為當代藝術開啟新的敘事可能。

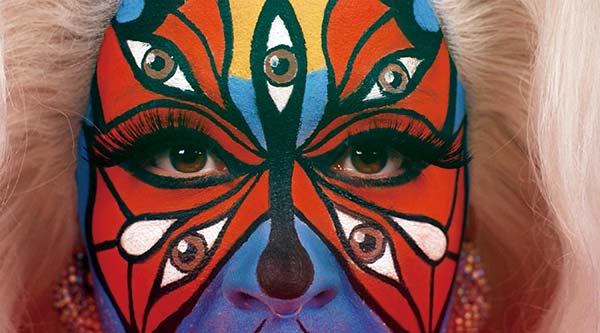

夏洛特.基茨 Butterfly Leaves 2025 油畫棒、壓克力、樺木夾板 40×50cm

(圖版提供:亞洲藝術中心)

織物與勞動的記憶拓撲

在多元與平等的概念中,沈佳玲與王淑鈴分別從纖維和繪畫出發,將身體記憶轉為可被觀看的景觀。沈佳玲承接纖維與女性勞動的歷史記憶,透過混色與織構的細膩實驗使織物在光與影之間生成水墨般的層次,鬆動了工藝/藝術的邊界。王淑鈴則以大型抽象畫布疊加筆觸與複空間結構,她在畫面中重構「家的形狀」與「塊狀時間」,把個人記憶與文化脈絡層層壓印。兩人的路徑相異,指向卻一致:以女性視角把日常的手感與土地的呼吸轉化為當代語彙,回應文化延續,也讓「看得見、留得住」的平等成為可能。

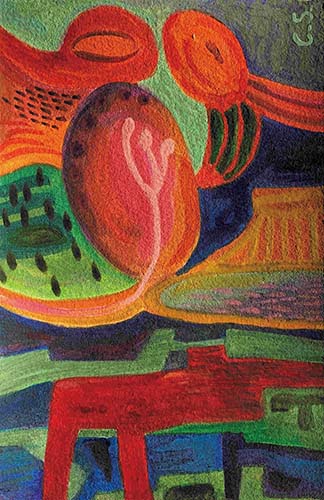

沈佳玲 風起雲湧 2024-2025 西藏純羊毛、竹絲 225×150cm

(圖版提供:阿波羅畫廊)

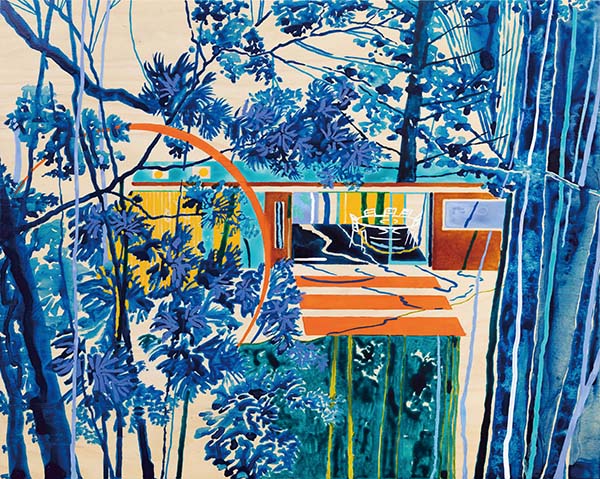

王淑鈴 風中吟遊 2018-2024 壓克力、油彩畫布 200×150cm

(圖版提供:采泥藝術)

脆弱詩學的雙重書寫

徐書涵與梁育瑄在「內在─外在」之間相向而行,徐書涵以少女與兔子為敘事核心,讓這位不語的陪伴者承載既美好又殘酷、既模糊又清晰的情緒,將青春裡未曾說出口的片刻凝為圖象的共鳴。梁育瑄則從光線、灰塵、氣流與飄浮的紙張出發,將幾近不可見的流動化為可視的節奏。兩位藝術家以不同的方式折射同一種敏感:讓柔軟成為一種力量、讓感知成為一種語言,將個體經驗安置在可共感的共享場域。

梁育瑄 散落-1 2025 油彩畫布 60.5×72.5cm

(圖版提供:曙畫廊)

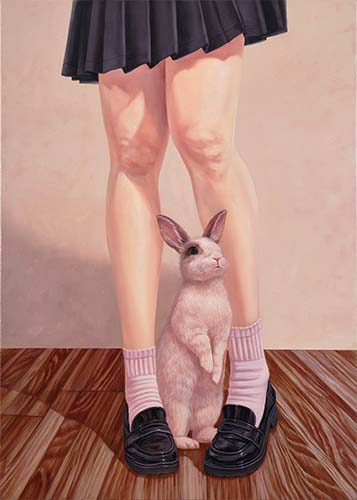

徐書涵 柔軟的不語者 2025 油彩畫布 91×65cm

(圖版提供:平藝術空間)

MIT新人推薦特區:界線之間的對話語境

邁入第十八年的「MIT新人推薦特區」,是本屆ART TAIPEI主題「Intersect: Diversity Equals Togetherness」最鮮明的落點。它是一種創作者對世界的認知與理解,同時也是入世的窗口,彷彿在界線之間來回,一方面連結創作語言的更新,亦銜接市場的支持與長期經營。對年輕藝術家而言,「MIT新人推薦特區」不只是展示平台,而是將價值觀轉化為作品,並讓作品生成對話的舞台。

在材料與生產的面向,藝術家們不斷挑戰工藝與當代的邊界。王言然借用陶瓷衛浴的現成形制與複製邏輯,反思標準化如何滲入日常,他讓釉藥融化的偶然性與嚴謹製程相互角力,最終生成「重複與獨特」並存的張力。洪聖雄以「砌殼」系列回應日常隱喻,透過層層堆疊、拉扯與擠壓讓材料的軟硬不斷轉換,雕塑在此不僅是物件,更是一個持續生成的過程。兩人共同指出,材料本身就是語言,以及工藝是制度與手感的交會。

洪聖雄 「砌殼」系列-1 2025 玻璃纖維、真石燒結塗料、不鏽鋼 每件約30×25×20cm

(圖版提供:安卓藝術)

在觀看與共同編輯的層次,劉恩霖捨棄單一路徑,將畫面編排交還觀者,讓碎片與片刻在凝視中被重新聚合;觀看因此成為協作。陳劭彥與吳尚洋分別以動畫「算圖」與數位重構拆解真實及虛擬,映照我們如何觀看世界、又如何被觀看所塑造,這些創作使觀看不再是靜態動作,而是一個持續生成的動詞。郭秉恩從生活物件與經驗載體出發,將繪畫、聲音與雕塑裝置揉合為一種「時間的感知檔案」,在消抹與留存的縫隙之間,觀者的視線與身體被邀請進入,共同展開作品未完的敘事。

郭秉恩 偶爾 2024 複合媒材 尺寸依場地而定

(圖版提供:弎畫廊)

至於身分與身體的探問,在「MIT新人推薦特區」展現更尖銳的當代回應。杜宜蓁以賽博格(Cyborg)隱喻挑戰演算法下的性別規訓,在故障美學與碎片敘事中,身體不再只是被定義的客體,而是轉化為能動的主體。劉星佑則將攝影視作「參與式實踐」,把家庭影像與田野勞動交織成敘事地圖,性別平權、社群與土地在其中被看見、被連結。從科技到社會,兩人共同揭示:身分不是標籤,而是一段持續生成的關係。

在自由中共生:堅韌永續的文化生態

在本屆ART TAIPEI的展場裡,女性藝術家以纖維、身體與身分提出深刻的感知語言;「MIT新人推薦特區」則持續為下一代藝術家開啟舞台,讓「材料、觀看與記憶」轉化為時代的書寫。這些創作提醒我們,藝術的多元與平等不僅止於討論,而是透過每一件作品的落地成形。

台灣的藝術生態,正因自由與包容而獨特。這片土地接納了各種類型的藝術家,他們都能在這裡實驗、創作、對話。也因為如此,許多人願意以贊助、收藏與支持的方式加入,讓藝術不只是個體的表達,更是社會共同實踐的一部分,也造就台灣藝術市場上獨一無二的藏家群體。這樣的支持延伸了永續的意涵,它不僅是環境的守護,亦是文化的持續與社群的共生。

在全球藝術市場不斷震盪的此刻,台灣展現了韌性的內需與多元的收藏結構。本屆ART TAIPEI將在這樣的基礎上,繼續承載亞洲當代藝術的交會與共在,讓藝術成為未來最穩固的語言,既柔軟,又堅定;既屬於此地,也走向世界。

【參展畫廊精選】