從自然現象到「體驗」的核心元素

奧拉弗.埃利亞松與我的好奇旅程

6月21號正式在台北市立美術館開展的「奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程」(Olafur Eliasson: Your Curious Journey)引起國人廣泛關注,少有展覽可以吸引不太注意當代藝術的民眾也走入美術館,排起了長長的隊伍買票入場。展覽中運用自然元素、光線、色彩與運動,提高我們對自身周遭環境的感知。他的作品並非靜態的物件,而是需要透過觀眾的參與才得以啟動的動態實體──鼓勵我們重新思考慣常的觀看方式,並在空間中創造共享的經驗。

2016年攝於柏林工作室

奧拉弗.埃利亞松約是在1990年代開始在歐洲大放異彩,他最為人津津樂道的作品是在2003年泰德美術館的渦輪大廳(Turbine Hall)所製作的〈天氣計畫〉(The weather project)──他在大廳頂端安裝了一個半圓型屏幕,經由鏡面反射,變成一個完整的太陽,懸掛在巨大的展廳中,同時利用加濕器噴出糖水混合的霧氣,營造出如夢似幻的矇朦朧感。在陰天多雨的倫敦,觀眾一進入展間會忍不住躺下來,感受自己的身體和環境產生的變化,並用手機看著自己的剪影不能自已。這場展覽吸引了200萬人,創下泰德美術館最多的觀展人次。我並沒有實際看過這個展覽,我和藝術家見到面已是在12年後的2016年。

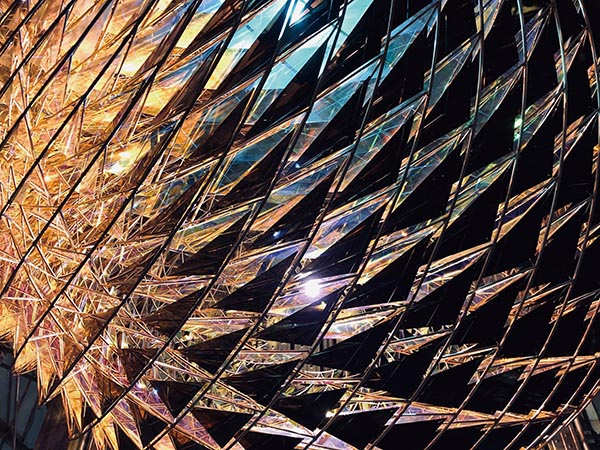

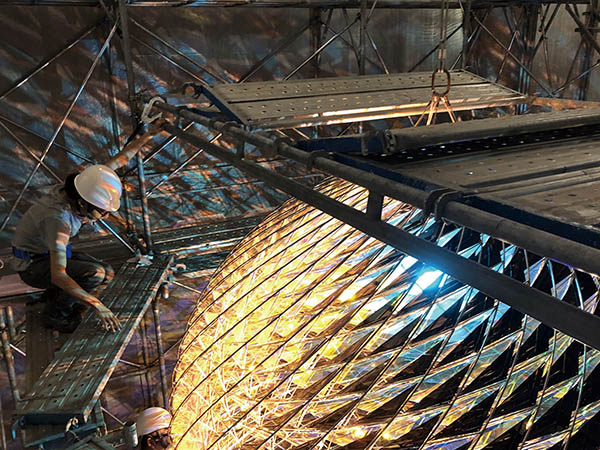

時間回到2012年,中國信託將台北信義計劃區的總部遷至南港,當時我開始協助銀行購藏藝術品。其中一棟大廳的1樓,是一個黑壓壓、又不規則的空間,樓上還有一些商店的光源打擾,要放作品在這裡,真的令人非常頭痛。我研究了許多作品,聯絡許多畫廊和很多藝術家,結果都不盡理想。到了2015年,奧拉弗.埃利亞松工作室給了我一件他們剛剛完成的作品,是一件最大尺寸的球體,直徑276公分,由2175片不同角度的三角形玻璃組成,一半是反射黃、藍光線的光學玻璃,另一半則是德國手工鍍金的黑玻璃,象徵古老與創新。類似的球體當時只有4件,前3件有不同的反射光,每件都非常奪目,但是皆已完售,最後這一件據稱還懸掛在工作室中。代理奧拉弗.埃利亞松的畫廊當年還是一個德國柏林的中小型畫廊,完全沒有和台灣人做過生意,因此也不太了解我們是何方神聖。要知道,好的畫廊會非常保護自己的藝術家,對於收藏家的背景也非常重視,如果沒有任何收藏資歷,畫廊並不會將作品出售給對方。而當時埃利亞松已是藝術領域的大神,所以他們回覆的電子郵件也只是泛泛地表示,這件作品剛完成,看我們是否想要。

〈Enlightment Sphere〉作品局部

〈Enlightment Sphere〉作品進行例行清潔工作