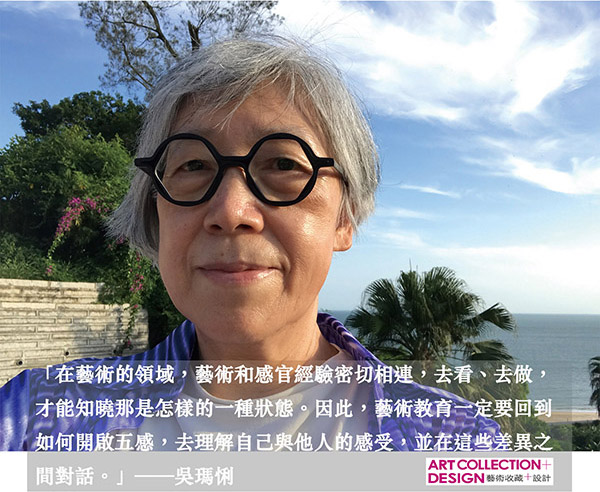

吳瑪悧 社群生活與藝術現場

吳瑪悧

吳瑪悧是台灣以藝術介入社群的先行者。從2000年代與婦女新知協會合作的藝術計畫,到2010年代與竹圍工作室共同推動的「樹梅坑溪環境藝術行動」,這些社區參與藝術的重要案例,體現藝術所能帶來的相遇、連結、激盪,也彰顯藝術經驗作為教育媒介的可能。吳瑪悧自文學走向劇場,再進入藝術場域,她翻譯引介國際思潮,填補台灣藝術知識的缺口,也以藝術計畫回應性別與生態議題、投入教育現場。從遠方回望地方,將啟發化為行動,看見現象背後的侷限與需求,調度跨域資源,為社群開拓更多迎向挑戰的可能,藝術家用藝術提出問題,在「做中學」的過程裡,持續生成對話與能量。

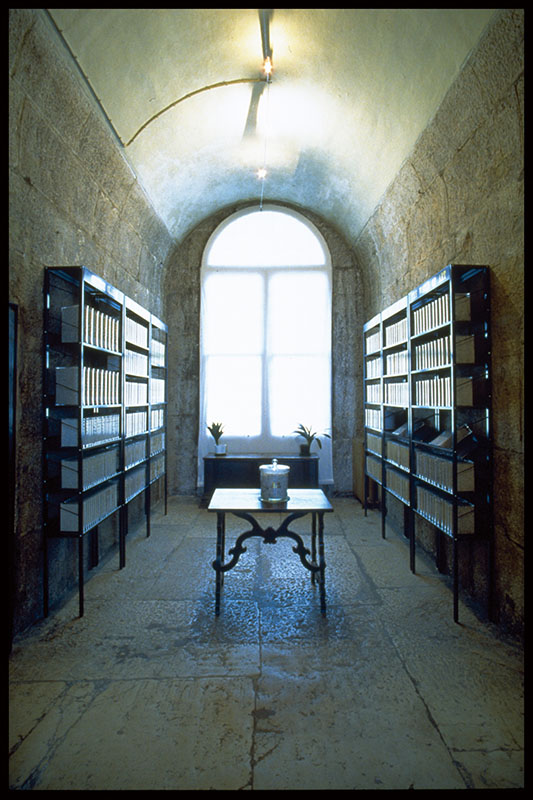

吳瑪悧 圖書館 1995 於威尼斯雙年展

攝影:劉宗興

問:「連結」如何成為妳創作的重心?

答:在我翻譯的書籍中,一本比較關鍵的是蘇珊.萊西(Suzanne Lacy)《量繪形貌:新類型公共藝術》(Mapping the Terrain: New Genre Public Art)。過去藝術家的創作以畫廊、美術館、收藏家等藝術專業人士為優先對象。隨著經濟進步、藝術活動漸增,大眾接觸藝術的機會也愈來愈多,甚至更多人開始具備收藏藝術品的能力和興趣。台灣在1990年代中期也開始有公共藝術相關的獎助條例,任何人都有機會在各種地方接觸到藝術,包含城市的節慶活動等,這也讓我對藝術本身的關注,轉向聚焦藝術和公眾的關係。

很多藝術家專注於自己的創作發展,不太考慮公眾,但從部分批判理論,會意識到藝術表現的背後既與市場邏輯、專業人士邏輯有關,便具有一定的意識形態,甚至隱含某種階級的觀點。接觸這些理論,讓我進一步思考藝術和公眾關係的可能性,再加上我於2000年左右接觸婦女新知協會、帶領「玩布工作坊」,工作坊關注一般家庭婦女如何用創作來表達她自己,我更加意識到:藝術應是能回歸到每個人身上的能力。因此,我後來發展的藝術計畫自然而然地著眼於與人產生對話、建立連結。我希望一件作品不只對創作者本人具有意義,對觀看的人來說也是如此。

嘉義縣北回歸線環境藝術行動 2007 駐村藝術家鍾順龍與大埔國小學生

攝影:蔡坤龍

樹梅坑溪環境藝術行動 2011 黃瑞茂向社區說明都市發展的影響

攝影:吳瑪悧