袁金塔的療癒藝術與身心靈藥方

香港中央圖書館/2025年9月19日~25日

在科技與東方療癒語境交錯的當代藝術場域中,袁金塔再次以其獨到的「紙漿書寫」與「藥草語言」構築出一座橫跨古今、連結感知與精神的情緒淬煉場。藝術創作不再僅是視覺表達的場域,更肩負起情緒療癒、身心修復與文化重塑的任務。

詩草為源:古籍文本與創作歷程的詩性鍛造

在當代藝術逐漸走向跨感官整合與文化療癒轉向的背景中,袁金塔以其深耕東方古典詩學與草本文化的創作脈絡,逐步建構出一套融合身心能量、詩意轉譯與嗅覺感知的藝術療癒系統。他以紙漿書寫為核心方法,將文字拆解為筆畫與纖維,透過重組與裝置構成,使語言的痕跡回歸身體與自然的流動中。

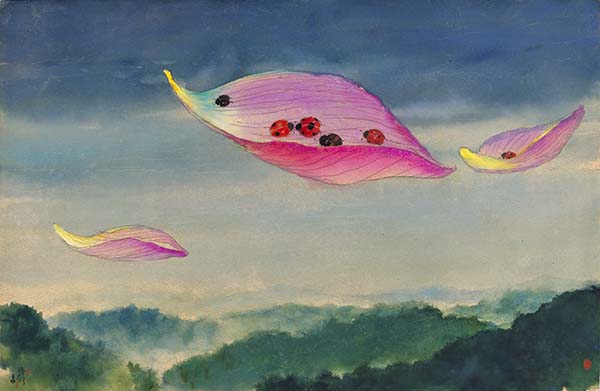

他的創作歷程可被視為一種「藝術療癒實踐」(art-based healing practice),其中紙漿不只是媒材,更是承載身體記憶與情緒修復的符號體系。藝術療癒理論認為,藝術創作過程本身即是身心整合的行為,得以促進個體情緒釋放與自我覺察。袁金塔讓「語言」回歸為「物質」,使書寫轉化為身體療癒的軌跡。從圖像學角度來看,其作品中頻繁出現的紙頁、草葉與花瓣意象建構一種象徵性場域,其中花草成為身心轉譯的中介符號。《離騷》中的草木不僅是自然描寫,更是人格與情志的象徵轉喻;《神農本草經》、《本草綱目》中的藥材則是氣血與陰陽的調和載體,此種從符號學出發的詮釋,使袁金塔的作品與觀者情緒發生共振。

袁金塔認為,《離騷》與《本草綱目》是華人文化中極具感官深度的雙重經典:前者記錄人格與詩意情志,後者則建立肉身與草木間的氣血循環,兩者分別對應靈魂與身體、詩與藥、象徵與氣味。因此,他將《離騷》視為「詩性圖像學」的源頭:屈原透過香草意象塑造一種人格與理想之間的張力結構,而《本草綱目》則成為「氣味編碼系統」的基礎,透過草藥分類與性味歸經,對應出身體運行狀態與心理情緒的互動關係。袁金塔創造的空間裝置正是將這兩部經典視為一種藝術療癒的雙關語法,展開一場具象與抽象、感官與精神的雙重對話。

草木即人格:玉蘭與菖蒲的詩性召喚

在袁金塔的藝術療癒觀中,草木從來不只是自然物質或藥理系統的材料,更是具有精神質地與人格意志的象徵載體。這次於香港中央圖書館「袁金塔的療癒藝術與身心靈藥方」展中,他特別選擇玉蘭與菖蒲兩味典型本草做為「詩性轉譯」(poetic translation)的主軸,並援引《離騷》關於草木人格化的書寫。

玉蘭在古典詩文中常與高潔、典雅、內斂的品格相連,其花白如雪,香氣清遠,既象徵女性品德,也寓意士人之節。《離騷》中屈原以「朝飲木蘭之墜露兮,夕餐秋菊之落英」寄托其潔身自愛、志節不移的君子風骨。玉蘭以其氣味潔白、性味溫和、安定神志的特質,對應現代人在情緒紛亂中對「清心調氣」的需求。觀者步入空間後,所聞並非僅是玉蘭花香,更是詩意氣場的召喚,一種關於持守初心、不與流俗同波的內在人格風範。

菖蒲自古為端午佩草,具避邪驅穢之用,亦為《神農本草經》中的中品藥,象徵除穢、堅貞與自省。《離騷》中屈原言:「蘭芷變而不芳兮,荃蕙化而為茅。」荃即是菖蒲,其草木佩飾為人格的外顯延伸。袁金塔延續此傳統,在展場設計中將菖蒲視為對應渾沌中的覺察與意志的穩定。菖蒲的氣味帶有澀感與微苦,正如人在混亂和孤獨中所須的清明與定力,這種苦中自明的特質,使菖蒲成為當代情緒修復中的精神錨點。

2020 水墨宣紙、手抄紙

這樣的草木人格觀,實則深植於中國古代以物喻志的修辭傳統之中。袁金塔在創作回應這一傳統,不是對古典植物單純的再現或裝飾,而是透過嗅覺、語言與場域構成,召喚草木背後所承載的詩意人格。他讓草木「說話」,讓觀者「入境」,進入一種與古人情志對位、與自然心性共振的當代感知體驗。袁金塔不僅重構古典草木意象,更將人格理想轉化為可嗅、可行、可共鳴的藝術能量載體。草為象徵之體,香為意志之氣,每一帖詩草處方皆為觀者打開身心對話的一把鑰匙。

正如屈原於詩中所言:「製芰荷以為衣兮,集芙蓉以為裳。」那是以草木為肌膚、以詩意為盔甲的精神化身。袁金塔持續這條詩性傳統,以草本召喚人格、以氣味調理情志,在看似幽微的香氣與紙漿裝置間,為當代心靈尋找一帖可以栖息、自省、自癒的身心處方。

詩與藥:從《神農本草經》到《離騷》的精神轉譯

在展覽中,袁金塔延續其一貫將古典詩學與草本療癒相交織的藝術實踐,特別選取《神農本草經》中的四味中藥材──紫蘇、當歸、蒼朮與川芎──做為展覽的精神核心,分別對應現代社會常見的四種情緒狀態:焦慮、憂鬱、渾沌與鬱結。在他的藝術語境中,藥草早已脫離藥理性功能的單一意義,轉而被賦予靈性人格,成為能引導觀者認識自我情緒風貌、進行內在轉化的情緒修煉。

此一草藥與情緒之間的對應關係,既不是機械的心理學比擬,也非單純的中醫藥性重組,而是一種跨越醫學、詩學與感知的詩性轉譯。袁金塔長年來致力於此種轉譯實驗,尤其深受《離騷》與《神農本草經》兩部東方經典啟發。他認為,古典文本中的草藥書寫與詩性情感,本就存在結構上的共通性──藥具有調理人體之氣血,詩歌則擁有撫慰精神之思緒;前者入體,後者入心,兩者皆為療癒之道。

這裡所謂的詩性轉譯並非文字層次上的直譯或句式模仿,而是感知與潛意識層面的語言轉化實踐(trans-sensory transposition)。正如法國哲學家與語言學者茱莉亞.克莉斯蒂娃(Julia Kristeva)所提出的「詩意語言」(Langage poétique)概念,詩並不僅是語義清晰的傳遞工具,而是一種能夠召喚潛意識能量、打破語法規則、激發非理性經驗的語言形式。袁金塔的詩草書寫與《離騷》的文本轉譯,正體現了這樣一種語言療癒功能的再現。如詩句「朝搴阰之木蘭兮,夕攬洲之宿莽」在文法和句構上故意模糊主詞與客體、時間與邏輯,進入克莉斯蒂娃所說的「半語法場域」(Semiotic chora)──即語言尚未被邏輯系統全面統攝之前,最接近感官、聲音與身體律動的原始能量狀態。在這樣的語言空間裡,詩與藥相遇,情緒與氣血共振,文字成為能量的流體,而非資訊的載體。

因此,袁金塔的詩句猶如療癒咒語,召喚觀者的內在聲音,使觀者在閱讀與嗅聞之間、在詩句與氣味之間,重新找回對自己身體與情緒的感知力和解碼力。詩意語言在此被還原為一種療癒的起點,一種非藥而藥、非語而語的精神處方。

療癒劇場:袁金塔的詩草書寫與身心靈藥方

袁金塔於展覽中建立一座融合東方哲思與感官經驗的「療癒劇場」,靈感根植於《黃帝內經》、《道德經》、《本草綱目》與《離騷》等古籍經典。他並未僅將這些文本做為視覺符號援引,而是將其內蘊之氣韻與療癒智慧滲入展覽場域的節奏和呼吸,創造一個涵容情緒、感官與意識遞進的修行之所,使藝術不再是觀看的對象,而是一種可被嗅聞、可被共鳴的能量體驗。

展場空間如太極初生之境,以「五行」為身心節律的基底,透過光影、氣味、聲響與詩句編織出草本能量場。木為生發、火為情感、土為承載、金為沉澱、水為潤澤,這些氣象不以藥材具象對位,而是引導觀者由身入心、從感知走向內觀。詩句如脈絡流動,氣味如藥氣縈繞,五感與意識交織,讓每一位步入其間者皆展開一場靜默而深邃的自我療癒旅程。

袁金塔提出「詩草即情緒密碼」的創作理念,將中草藥轉譯為具象情緒的隱喻媒介,讓藝術成為藥方,引領人們與自身未被言說的情緒對話。他不以單一疾病或症狀為目標,而是以東方整體觀為基礎,建構一種融合氣血運行、情志轉化與自然節奏的療癒方法,重啟觀者與天地之氣共鳴的感官秩序。

這場療癒劇場不只是紙漿與草木的構成,更是詩性、醫理與哲學交織的實驗之地。袁金塔讓展覽成為一帖感知式藥方,亦是一場當代東方美學的靜修儀式。於草木之氣中,他重新召喚古老經典的身心靈智慧,使藝術成為時代失衡中的調和之道,也成為觀者心靈深處微光浮現之處。