埃貢.席勒,人性的解譯者

維也納利奧波德美術館「時代異變:席勒的最後歲月1914-1918」展

20世紀初的奧地利,文明的裂痕與創造的激情並行不悖。這是一個介於瓦解與再生之間的時代,而埃貢.席勒(Egon Schiele, 1890–1918)正是這場精神風暴中最激烈、也最脆弱的見證者。他的畫筆如刃,在一個形將傾覆的世界中,追尋自我的形體與靈魂。在維也納瀰漫著戰爭陰霾與世紀末憂鬱的年代裡,席勒以其炙熱靈魂與不妥協的視覺語彙,為奧地利表現主義寫下驚世的一章。他那短暫而熾烈的創作生涯,不僅標誌著一個時代的精神掙扎,更深刻地揭示了個體面對愛慾、死亡與存在的極限狀態。

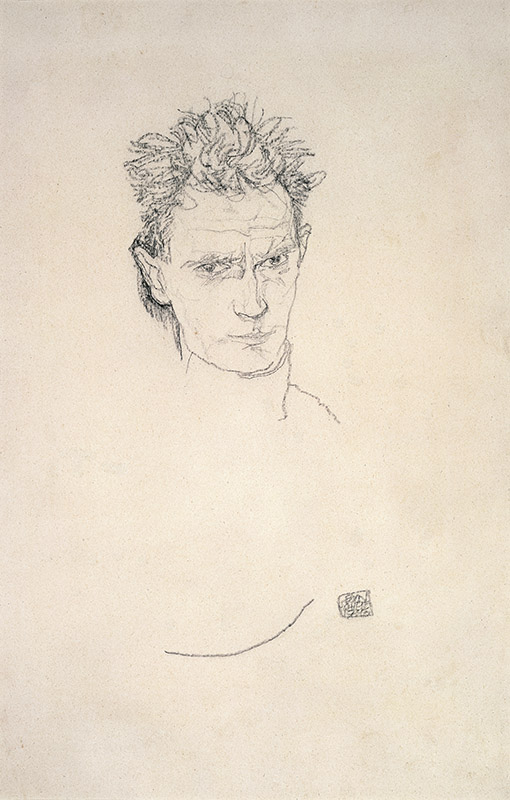

埃貢.席勒 1916年作品〈穿著制服的自畫像〉

Egon Schiele, Self-Portrait in Uniform, Pencil on paper, 45.7 × 29.8 cm, 1916.

Private collection, Courtesy Richard Nagy Ltd., London.

Photo: Private collection. Courtesy Richard Nagy Ltd., London

● 利奧波德伉儷的席勒收藏

「不僅是畫家的色彩,更是素描家的線條,皆愈加豐沛。」——藝術評論家庫爾特.拉特(Kurt Rathe)於1919年對席勒晚期作品的評語,語出1921年亞瑟.羅斯勒(Arthur Roessler)編輯的《紀念埃貢.席勒》(In Memoriam Egon Schiele)一書中,這句話彷彿一道凝視的目光,穿越了戰爭與死亡的陰霾,指向那位年輕藝術家在生命最後幾年裡所歷經的轉化與昇華。

席勒一生短短28年,卻於10年間創作出令人難以置信的藝術遺產。他的作品不僅成就於色彩與線條的語言,更是一種對存在本質的逼視與對靈魂深處的剖白。今天,我們得以在維也納利奧波德美術館(Leopold Museum)中窺見其詳盡全貌,皆因眼科醫師魯道夫.利奧波德(Rudolf Leopold)與其妻伊莉莎白(Elisabeth Leopold)的慧眼與熱忱所賜。在利奧波德美術館的典藏中,席勒的作品占據極為重要的地位,是世上最完整也最具學術價值的收藏之一,而這得力於利奧波德伉儷早年對席勒藝術的敏銳洞察與近乎痴迷的收藏熱情,魯道夫與妻子分享對於這位來自下奧地利圖爾恩(Tulln)的藝術奇才無盡的熱愛。在1950年代,席勒幾乎遭到世人遺忘,他那帶有病態美學與性暗示的作品持續引發社會爭議,而利奧波德伉儷卻堅信,他不僅是藝術史中的異數,更是時代心靈的代言人。

埃貢.席勒 1915年作品〈變形(盲者之二)〉

Egon Schiele, Transfiguration (The Blind II), Oil, opaque color on canvas, 201.2 × 171.6 cm, 1915.

Leopold Museum, Vienna.

Photo: Leopold Museum, Vienna

埃貢.席勒1915年作品〈伊迪絲.席勒與灰獵犬〉

Egon Schiele, Edith Schiele with Greyhound, Crayon, gouache on paper, 49.5 × 31.6 cm, 1915.

Private collection Photo: Leopold Museum, Vienna

【八月專輯│The Gaze from the Frame 框架內外專輯 】