一筆浮世千象

記「江戶浮世之美」

在時值端陽的一個微雨午後,我跟隨國立故宮博物院(以下簡稱「故宮」)南院處副研究員朱龍興的腳步,遊逛他擔任策展人所見的「江戶浮世之美」。這檔在故宮南部院區S101展廳上演的特展,以「川流豐華」、「城市時光」、「旅遊樂趣」、「跨界交流」四個單元,讓共計兩百一十八件/組來自國內外借展與故宮典藏的文物依時序和主題緩緩鋪展,藉由浮世繪、屏風、手卷、繪本等多樣載體的視覺文化與社會記憶,引領觀眾穿越時空,探索日本江戶時代(1603-1868)及其政治中心江戶城(現東京)充滿活力的城市節奏與生活氣息。「浮世,說的是一種生活的態度。」朱龍興這樣解釋展名的核心。對他而言,這不僅指涉江戶時代的俗世風景,更象徵時人的生活品味,而江戶的文化精神實則與其他東亞城市的生活氣質互為映照,也牽引全球藝文脈動。是以策展團隊英譯展名採用「The Beauty of the Floating World」,在勾勒江戶風華之餘,亟欲引發觀眾對浮世精神的共感與再想像。

隅田川的河岸記憶

第一單元「川流豐華」以「江戶」兩字的語源開場。朱龍興指出,「江戶」從字面上來看即「江河的門戶」,意味著對舊時東京而言,河川不但是地理環境,更是形塑整座城市文化樣貌的條件。若論江戶的重要水脈,穿城而過的隅田川無疑是它的生命之流,孕育出一方繁華。於是策展團隊讓觀者從隅田川水岸啟程,觀覽不同河段上的風光。

我所遊賞的隅田川「川流豐華」,由東京出光美術館藏品〈江戶名所圖屏風〉(5月30日至6月15日限期展出)揭開序幕。這件被列為日本重要文化財的屏風,以八曲一雙的尺幅展現隅田川自位於現在上野恩賜公園內的寬永寺起始,蜿蜒流向江戶灣(現東京灣)出海口的水脈網絡,以及伴隨其舒展開來的17世紀江戶人的日常和節慶活動,恍如故宮珍藏的清院本〈清明上河圖〉的變奏。朱龍興提醒我們不妨細查畫面中的幾處細節:穿著葡萄牙服裝參加淺草寺祭典的民眾、原吉原的情狀、完整的江戶城天守閣、例行性前往江戶城拜會將軍的韓國使節,以及京橋下方的歌舞伎場址和東海道的出發點等;另外,沐浴相關的場面背後,是江戶城建設方興未艾而遍布風沙的時代景象,自此衍生的錢湯(公共澡堂)文化流傳至今。朱龍興表示,換檔陳列的作品亦構成時間層次的對話,領銜登台的〈江戶名所圖屏風〉展示17世紀江戶的風貌演變,接棒登場的手卷畫〈淺草風俗畫卷〉展現18世紀淺草地區的景觀,而第三檔次上演的〈江戶景觀圖〉則引人觀覽19世紀受到西方影響之下的鳥瞰圖情貌。

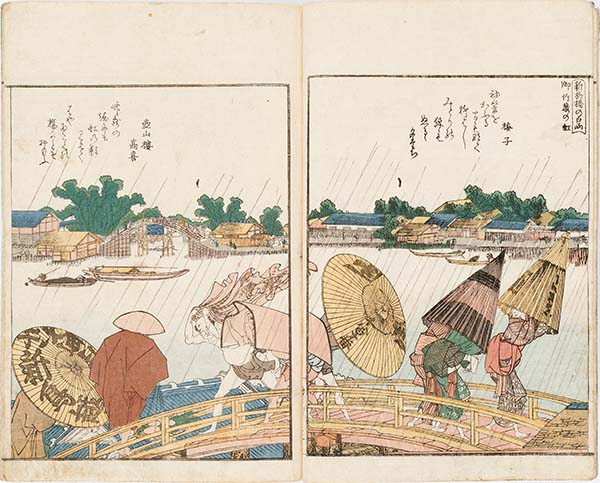

對面的展櫃同樣將視角鎖定隅田川,陳列葛飾北齋刻畫的〈富嶽三十六景:御廄川岸看兩國橋夕陽〉和小林清親的〈隅田川夜〉等作。朱龍興特別說明並列前述兩件畫作的用意,在於使觀者透過對照傳統的江戶浮世繪與近現代的新版畫,了解無論是過去的江戶城還是當前的東京都,城市始終在時間中前行、流變。在此還能欣賞到《繪本隅田川兩岸一覽》,裡頭盡是葛飾北齋以三冊繪本收錄隅田川從開春到冬藏、從下游至上游的沿岸風光,策展團隊特地選擇〈新柳橋白雨〉(「白雨」指的是令人措手不及的雷陣雨)做為開卷面客的頁面之一,扣合夏季展期驟雨匆匆的天氣型態。

生活節奏的視覺記事

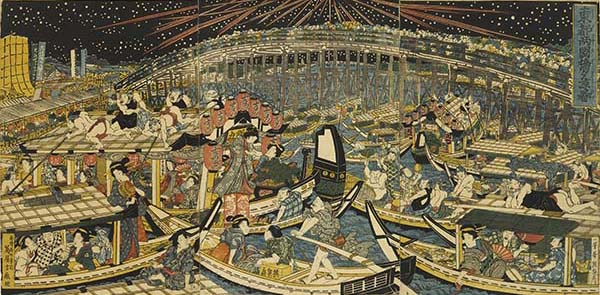

〈新柳橋白雨〉中的雨勢接續落在第二單元「城市時光」。葛飾北齋的〈富嶽三十六景:山下白雨〉上方是映襯富士山的藍天白雲好時光,下方山麓卻是一片閃現電光的烏黑,而雷雲之下興許是如歌川廣重作品〈名所江戶百景:大橋安宅驟雨〉般滂沱的雨幕。下完雷陣雨後的陣陣晚風總引人外出乘涼。在「隅田川上的煙火大會」子題,溪齋英泉的〈東都兩國橋夕涼之景色〉描繪江戶人在農曆5月28日至8月28日乘船遊覽、欣賞「兩國的川開」(現隅田川煙火大會)的夏夜風情。若想進一步解惑兩國橋所在的河岸風光,鄰旁歌川國鄉的〈東都名所:兩國繁榮河開之圖〉提供了視野,夜市攤位與見世物小屋(類似驚奇博物館)交織成歡騰的光景。除了看煙火,彼時的歌舞伎演員也把隅田川當作舞台。在歌川國芳的〈兩國橋納涼與煙火景色〉裡,前景的歌舞伎演員各個在「擺拍」,經由各式各樣姿態的身體語言展示服裝、演繹神色,同時也展演個人魅力,吸引各自擁戴的戲迷前來觀賞。(全文閱讀603期藝術家雜誌)