以逃逸來開創平行時空

第十三屆柏林雙年展「傳遞逃逸者」

曾經住過柏林的人或許都知道,柏林市中心有為數不少的狐狸,雖然不一定能很常見到,但是住得夠久就一定會與狐狸相遇。遇到狐狸的那個瞬間,時間像是凍結一樣,等到回過神來,才意識到那短暫的「相會」。同時,柏林的狐狸有著不一樣的傳說,最常見的說法是:遇見狐狸,表示最近會很幸運。

藉由柏林市中心狐狸的大量出現,做為第十三屆柏林當代藝術雙年展(以下簡稱「柏林雙年展」,展期至9月14日)「傳遞逃逸者」(passing the fugitive on)的出發點,為探討「逃逸性」(fugitivity)提供了獨特的切入方式。狐狸做為一種介入都市生活的非人動物,其存在被詩人描述為一種「在場的經驗」。這不僅僅是偶遇,而是一種在場的旋轉與停留,一種在狐狸出現的時空中暫時延宕自我。在這樣的相遇之中,得以面對「他者」的真實,但不必急於進入慣性的聯想鏈條或陷入既定偏見。此種相遇,並非關乎人類是否能投射自身於狐狸之上,也非尋求一種擬人化的認同,而是在此過程中打開一種與狐狸共處的平等場域,甚至是一種暫時的倫理共存。

第十三屆柏林雙年展策展人薩莎.科拉(Zasha Colah)將「逃逸性」做為核心策展概念,探討藝術作品在面對結構性、合法化的暴力時,所展現出的文化自主性與自我規範的潛能。這種逃逸並非消極的逃避,而是如狐狸般靈活遊走,穿越法律與社會秩序的縫隙,挑戰不公的制度與語言規則。這樣的逾越,能在一則幽默笑話中隱約顯現,有時也能在藝術作品瞬間閃現的意象中被捕捉,成為短暫但深刻的顛覆性力量。做為雙年展的策展概念,在實踐層面也展開兩個重要向度。首先,質疑並試圖鬆動「少數」的概念。當前的身分政治常以各種標籤將藝術家分類,如原住民族、遊牧者、旃陀羅⋯⋯,這些分類表面上是賦權,實則容易陷入族群之間的彼此競逐,卻始終無法使之與所謂「主流」達成真正的平等位置。本屆策展人科拉企圖重新打開有尊嚴的對話,修復被割裂的文化流動路徑。透過這次雙年展在四大展區布局的展示方式,對觀者來說,這樣的不平等顯而易見,而這或許反映出當代藝術場域長期對平等發聲權利的漠視。其次,本屆雙年展拒絕預設藝術作品應具備的形式、應發生的場域及其被觀看的條件;相反地,選擇承認藝術作品的模糊性與難以被立即解讀的特質,即便這些作品來自於我們熟悉的文化脈絡,並將策展人、觀者的「迷盲」──對於藝術語彙的不熟悉視為開啟思考的起點,藉由擁抱未知與不確定性,希冀重新建構我們與藝術、他者、世界相遇的可能性。

竄逃地點──索菲安劇院

索菲安劇院(Sophiensæle)位於柏林前工匠協會大樓(Handwerkervereinshaus)內,該大樓約莫在1904至1905年建造而成,坐落於柏林最古老的街道之一,這條街道已有三百多年的歷史。柏林工匠協會(Berliner Handwerkerverein)成立於1844年,是一個特殊的工人教育協會,其宗旨在於培訓學徒工匠,幫助他們準備大師級工匠考試,成為工匠大師,同時也提供文化和政治教育目的使用。在1910年代、1920年代,這座建築開始被用作革命左翼的聚會場所,1918年,斯巴達克斯同盟(Spartakusbund)在此舉行首次公開會議,索菲安劇院也緊鄰德國共產黨中央委員會,後者的總部直到1925年一直設在羅森塔勒大街(Rosenthaler Straße)。在第一次世界大戰後的柏林,德國共產黨所使用的所有場所中只有索菲安劇院得以保留。納粹獨裁統治期間,強迫勞動工人在節慶廳(Festsaal)製作納粹傳單。在德國民主化之後,馬克西姆.高爾基劇院(Maxim Gorki Theater)曾經將這些房間用作工作室。1996年,索菲安劇院由夏莎.華爾滋(Sasha Waltz)、約亨.桑迪格(Jochen Sandig)、喬.法比安(Jo Fabian)與德克.切斯拉克(Dirk Cieslak)共同創立,是一個由藝術家為藝術家打造的免費劇院,這個劇院一直延用至今。

走入古老的劇院裡,廣播的聲音傳至耳中,阿莫爾.K.帕蒂爾(Amol K Patil)的作品〈激烈的演講〉中,一台收音機播放著激情四射的演講,但隨收音機聲音的清晰度漸低,說話聲像是一團煙霧。印度思想家安貝德卡(Bhimrao Ramji Ambedkar)、社會主義革命家羅莎.盧森堡(Rosa Luxemburg)和卡爾.李卜克內西(Karl Liebknecht)以及「工人運動」本身,都與藝術家設置在牆上的影像彼此呼應,一場社會政治行動在這幽暗寬敞的區域就此上演。

帕蒂爾在BDD Chawls、也就是孟買與英國政府在1925年所建立的貧民粗工專屬住宅區附近長大。他對聲音和街頭運動的熱情,可以追溯到他對BDD Chawls交織喧鬧生活的熱愛,BDD Chawls也是印度獨立運動中印度憲法的發源地。帕蒂爾的父親是工廠工會成員,創作過實驗戲劇,這些戲劇在1980年代專為工會成員演出;而藝術家的祖父創作了Powada(一種口語或說唱形式,類似饒舌),以記錄安貝德卡反抗印度政府一直以來實施種姓制度的陋習。儘管官方在1947年獨立後廢除種姓制度,但基於種姓制度的社會等級、階位歧視,在當今的印度依然存在。他的作品〈激烈的演講〉試圖用藝術讓這個弱勢社區的聲音再度被社會聽見,並展現他們的想法與訴求。

〈全國乞丐大會〉最初由緬甸著名喜劇演員、導演兼激烈的軍政府批評者札哈納(Zarganar)於1987年創作並演出。這部全由男性演員出演,時而詼諧幽默、時而滑稽的喜劇曾演出過數十次,並成為一場緬甸革命中的歷史性事件,其影響至今仍縈繞在觀眾的記憶中。演員們將幽默視為盔甲,挖掘集體心理,將社會和政治評論清晰地表達出來。札哈納的演出如俄羅斯娃娃般,巧妙地運用肢體和諧音幽默,將演出地點設在仰光(2005年之前一直是緬甸首都)市政廳前,層層疊加,層層惡搞。他以辛辣的諷刺嘲諷了尼溫將軍(Shu Maung)領導的緬甸社會主義綱領黨(BSPP),揭露該黨的軍事等級制度、失敗的教育體系以及災難性的經濟政策,導致緬甸軍政府不得不向國際「尋求援助」。其中一場演出恰逢軍事議會會議,演出結束後,喜劇演員們立即被捕,並被關押在審訊營三天。

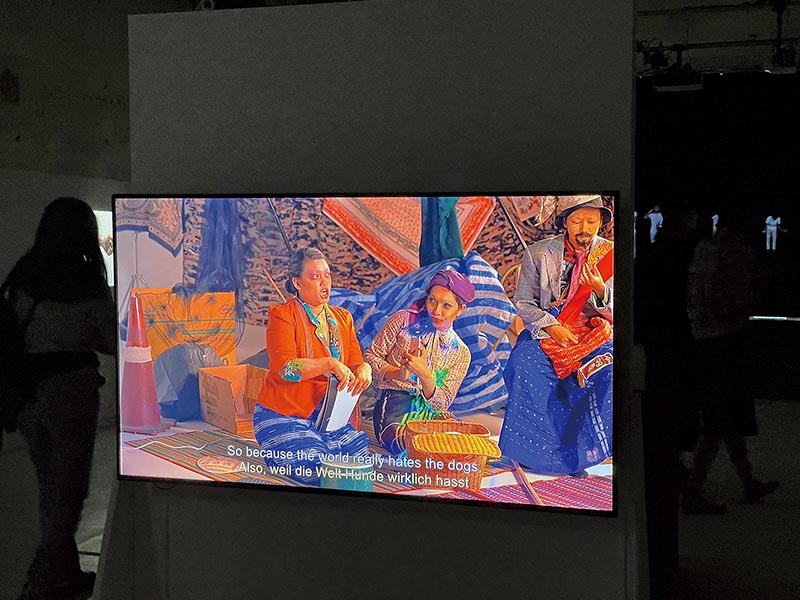

本屆柏林雙年展將〈全國乞丐大會〉帶到柏林米特區歷史悠久的索菲安劇院再度重演,這次由梅傑.諾姆(Major Nom)進行演出,他在緬甸2021年政變後為「公民抗命運動」籌款,並差點遭到逮補,這場運動勇敢地團結了社會各階層、擾亂了軍事行動,並引發全球關注。諾姆透過〈全國乞丐大會〉諷刺了懶人行動主義(Slacktivism)、國際發展部門以及時下全球領導人腐敗的極右派思潮,同時,諾姆在這次演出中只邀請酷兒與女性演員,讓札哈納的〈全國乞丐大會〉更因應時勢。(全文閱讀603期藝術家雜誌)

【8月專輯│柏林雙年展+利物浦雙年展+瀨戶內國際藝術祭】