日常與幻境般的島嶼漫遊

2025瀨戶內國際藝術祭

探索島嶼的捷徑

許多台灣人出國觀光旅遊首選目的地是日本,而瀨戶內海相信對多數哈日族來說並不陌生。三年一屆的瀨戶內國際藝術祭從2010年開始舉辦,至今年已是第六屆。在藝術總監北川富朗所執導的數場大型藝術祭當中並非最早、卻是日本在國際上最知名的大型藝術節慶。在拜訪並書寫評論北川富朗策畫的2015年越後妻有大地藝術祭(參閱《藝術家》484期)、2014年中房總國際藝術祭(參閱《藝術家》469期)之後,筆者十分推薦造訪日本藝術祭既療癒且舒適的旅遊行程,不但提供藝術愛好者欣賞作品,同時學習地方文化知識,另一方面也滿足旅客以「觀光」為目的的多樣化需求,適合個人獨旅,也適合與三五好友或家人結伴前往。

這次和家人同行的瀨戶內海旅程安排約莫一週的時間,然而翻開藝術祭的導覽手冊才意識到,若真的想看完大多數展區及美術館,實則需要至少兩週。展場分散在各地,幅員遼闊,今年涵蓋瀨戶內海中部及東部主要島嶼和沿海地區共十七個區域,且藝術祭分為春、夏、秋三個會期,部分島嶼展區有限定開放的會期,總計約兩百五十六件作品,其中有一百一十六件新作。跟著導覽手冊相當清楚的分類及介紹,可以很容易地在各個島嶼間自由移動,這種旅行方式能夠同時欣賞根據場域特性所完成的藝術創作,並且認識在地的故事與文化。

瀨戶內國際藝術祭的成形有兩名關鍵人物,也就是倍樂生集團(Benesse Holdings, Inc.)社長福武總一郎(現公益財團法人福武財團名譽理事長)與策展人北川富朗,福武總一郎提供資金、北川富朗負責藝術祭的規畫與執行。在台灣的我們對於倍樂生集團應該不陌生,小朋友所熟悉的「巧虎」就是倍樂生早期推出的兒童教材中的主角。早在1980年代末,倍樂生集團已經開始在直島積極投入藝術與文化振興的事業,先後進行小學生營地(1987)與國際露營場(1989)等計畫,與知名的建築師安藤忠雄合作設立飯店和美術館,並強調「建築、藝術、自然共生」的理念。

看似美麗的直島與犬島在昭和晚期曾設有煉油廠,所排放大量的二氧化硫對環境造成嚴重汙染,影響著居民的健康;豐島也曾是來自大阪等地非法重金屬與工業廢料傾倒的地點。此外,日本在現代化的過程中擴大了城鄉差距,年輕人離開鄉下到大都市發展,而地方為支撐大城市的發展提供資源,隨著地方人口減少,高齡化社會造成大量的空洞化及地方的凋零。顯然地,福武總一郎與北川富朗對於瀨戶內海諸島及藝術祭的文化藝術振興有著相同的使命感,透過美術館的建設及藝術祭的執行發展地方的文化藝術與觀光,讓落寞的島嶼找回生存的意義。

一島嶼,一世界

每座島嶼因其四面環海,擁有自己獨特的文化、生態甚至是生活樣貌。也因其隔離的特性,讓瀨戶內海島上的居民保有日本傳統精神以及一種天人合一、自給自足的生活方式。瀨戶內海跟我在台灣熟悉的澎湃激昂太平洋海象很不一樣,平靜的海面給人的感覺更像是湖。台灣面太平洋的海較多呈現碧藍及靛藍、由深到淺較有層次。瀨戶內的海藍中帶青,沙灘的沙子非常細,島嶼和島嶼之間旅客基本上須透過渡輪交通往來。

直島是倍樂生集團最早開始透過建築與藝術回饋地方、建構社區烏托邦的起始點,邀請安藤忠雄前後設計包括倍樂生之家美術館(Benesse House Museum,1992)、地中美術館(Chichu Art Museum,2004)、韓國物派大師李禹煥美術館(2010),以及今年新開幕的直島新美術館(Naoshima New Museum),引進西方主流現代藝術作品,同時也收藏日本國際知名的藝術家如杉本博司1998年的「海景」系列攝影。

1998年開始的「家計畫」是倍樂生集團與直島在地社區連結的空間改造計畫,目前在直島町上共有七處。文學家谷川潤一郎崇尚日本傳統與自然融合樸實無華的生活美學,批判當時快速走向現代化及電氣化的社會。在其1933年著作《陰翳禮讚》中提到:「美並不存在於物體,而在物體與物體形成的陰翳、明暗。」讓我聯想到華特.班雅明(Walter Benjamin)有感於攝影及印刷等大量複製技術的發展造成原作「靈光」的消逝;「家計畫」透過藝術家及建築師的巧思,讓我們重新關注傳統日本家屋的空間與建築本質。宮島達男的作品〈Sea of Time'98〉與直島町的居民合作對已有兩百年歷史的老屋進行修復,恢復其使用灰泥、燒板、本瓦的原初模樣,並在陰暗的家屋中設置一水池,水池中布滿不時跳動的LED計時器,讓觀者意識到空間靜止與時間流動並存的狀態。

豐島在藝術祭長年的經營下,克服了工業汙染及廢棄物的清運,島上的梯田恢復耕作,大自然恢復生機。島上的唐櫃清泉傳說是一千兩百多年前曾赴唐朝學習佛法的弘法大師所挖掘的,「泉水」的概念似乎給了藝術家在島上創作相當的靈感。由建築師西澤立衛與藝術家內藤禮共同設計之豐島美術館的〈母型〉,水滴狀的建築有著兩處面向周遭自然環境的圓形開口,巧妙地結合建築本體與外在的光線和自然景觀,觀者不由自主地放低音調,並且靜下心來觀察由地面細小的孔洞中不時冒出的泉水,感受當下周遭的萬千變化。

台灣藝術家林舜龍在豐島南側甲生漁村海邊的作品〈跨越國境.祈〉,2016年在小豆島以海沙、黑糖、糯米等天然材料塑造成為數眾多的孩童泥像,這次則運用陶瓷創作成為永久性設置的作品。〈跨越國境.祈〉的創作靈感來自2016年敘利亞的難民危機,以「世界的小孩」為概念悼念許多還來不及長大的孩子。林舜龍與多位來自台灣的志工及在地居民合作,頂著太陽共同完成作品的設置。泥沙做的孩童人像隨著潮起潮落而漸漸消失,藝術家希望透過作品提醒世人,為下一代留下一個美好的世界。

由公益財團法人福武財團的空間「豐島橫尾館」展示日本重要畫家及平面設計師橫尾忠則以「生與死」做為主題的作品。出生於1936年的橫尾忠則,經歷過戰爭及日本社會的經濟成長與改變,他的作品顯得狂妄、大膽,並且揭露社會潛在的慾望與黑暗面。做為回應,建築師永山祐子以強烈的紅黑相間色彩來設計由農舍改建的建築與庭院。

小豆島是瀨戶內國際藝術祭會場中最大的島嶼,擁有溪谷、梯田及美麗的海灘,也保留了農村歌舞伎及送蟲等傳統活動,貼近當地居民的生活,非常有生活感。沿著中山殿川一帶,可以走訪數件作品:〈擁抱小豆島〉是台灣藝術家王文志在小豆島梯田與溪谷中,以交錯的竹條製作而成的大型裝置作品,其實這個球形空間也在暗示作品被周圍的山林擁抱,而我們被包容在王文志的作品當中,安逸且有歸屬感。

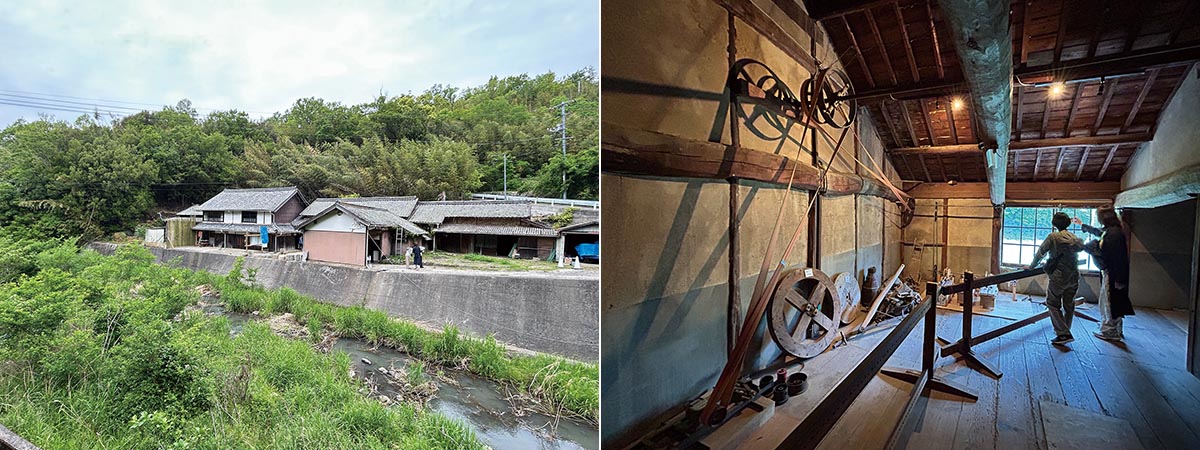

日本藝術家岡淳的曾祖父岡八治郎當時以被稱為「岡八水車」的水車從事製粉、碾米和素麵製作為生。岡淳+音樂水車計畫〈混音-岡八水車的回響〉以這棟已有一百廿年歷史的空屋做為作品裝置的舞台,利用過去製粉、製麵的工具,以及老宅周邊的農具組合成動力機械裝置演奏音樂。豐福亮的〈消失在大海的船〉將中山鄉間的倉庫改造成如同在洞窟內的海盜宮殿,金碧輝煌的宮殿中有貝殼的造景、池塘、噴泉及穿著古裝的人偶,將觀眾從現實世界帶往藝術家幻想的世界。〈豬鹿垣之島〉是齋藤正人以各種形狀的石頭堆砌、重現兩百多年前當地人為防止野生動物入侵農地設置的石牆或是柵欄,而周邊環繞的「島嶼守護者」是以陶製上釉如《超人力霸王》等卡漫主角。(全文閱讀603期藝術家雜誌)

【8月專輯│柏林雙年展+利物浦雙年展+瀨戶內國際藝術祭】