台灣美術史的多彩實踐與想像

《藝術家》雜誌邁向未來的腳步

《藝術家》雜誌如今已走過五十年的歲月,持續陪伴、記錄藝術環境的變遷與台灣美術的成長,此次舉辦「走出封閉與禁忌,迎向自由與多元─《藝術家》雜誌50週年歷史回顧講座」一同回溯其一路走來始終在場的見證,來到第四場次「《藝術家》雜誌邁向未來的腳步」,由國立歷史博物館研究組組長暨中華民國博物館學會祕書長黃星達擔任主持人,四位講者為國立台灣師範大學設計系名譽教授林磐聳、藝術史學者劉碧旭、國立清華大學美術與設計學系副教授張晴文,以及華梵大學美術與文創學系副教授倪又安,分別依各自關注的領域切入,分享與《藝術家》雜誌的交會,以及如何共同迎向更多元與開放的未來。

黃星達在講座開始前說明此場講座,旨在從四位講者自身關注的領域出發,與《藝術家》雜誌、藝術史,甚至更為宏觀的藝術產業展開對話,同時分享是如何在「能夠維持自己理想性的前提下,展現實踐未來改變的能力」,以此共同開創、探尋一條更為自由且充滿可能的道路。

補遺台灣美術史的缺角

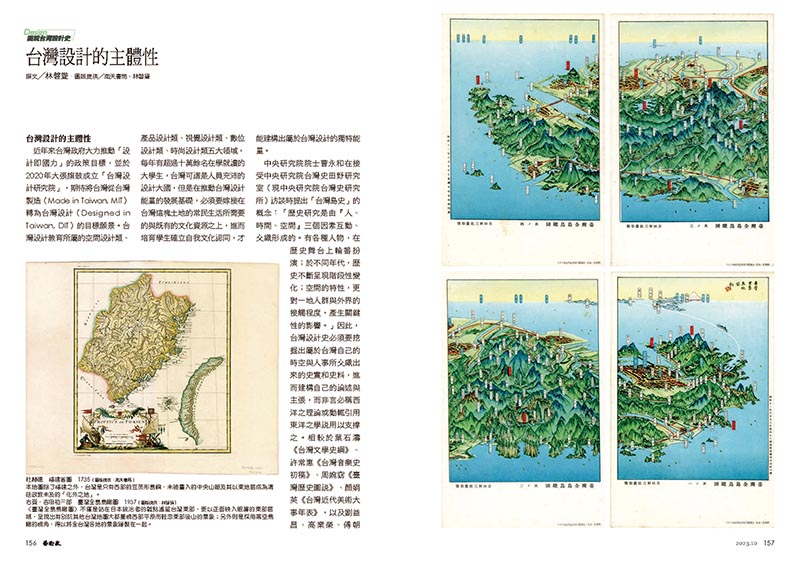

第四場講座由林磐聳揭開序幕。他以「假如沒有《藝術家》雜誌,台灣美術史會有一個缺角,即為台灣的設計史」做為開場,提及他於2023年曾與創價美術館共同籌畫「世紀的容顏:臺灣百年美術設計發展暨文獻展」,整理啟蒙於日治時期,萌芽、發展於戰後初期的台灣設計史,爬梳深藏在美術史之中的台灣設計發展脈絡。之後,經由何政廣社長的邀請,他以此展覽為基礎,持續在《藝術家》雜誌中連載「圖說台灣設計史」專欄。

其中,林磐聳透過系統性的尋找、書寫與分析史料,說明「美術設計」這一專業詞彙如何隨著社會環境變遷而有所調整,亦提出台灣省全省美術展覽會六十年中設計項目存在長達卅三屆的事實,以及整理公立美術館曾舉辦的設計展覽、典藏設計作品、有關設計專題的出版品,如國立臺灣美術館館刊《臺灣美術》2003年10月號第五十四期為「美術設計專輯」等資料。此專欄旨在填補「被消逝的台灣美術設計」空缺,建構出更為完整多彩的台灣美術知識體系。接著,他述及台灣設計史缺失的可能原因有三:一為設計相關史料與史實的不足,難以看清台灣美術設計發展的全貌;二為台灣設計理論研究相對薄弱,欠缺獨立的史學方法故無法建構脈絡;三為相較於藝術家的創作,他們參與美術設計的事實並不那麼明確、主體性相對模糊。

林磐聳依序舉例深藏在美術史之下的設計史例證。他從日治時期曾擔任台灣美術展覽會、台灣總督府美術展覽會評審委員或影響台灣美術教育的日人藝術家講起,包含和田三造、小澤秋成、梅原龍三郎、石川寅治、吉田初三郎、石川欽一郎、鹽月桃甫、鄉原古統、木下靜涯、立石鐵臣、宮田彌太郎、西川滿等,以及台灣藝術家藍蔭鼎、林玉山、顏水龍、廖未林、楊英風、王建柱、黃華成、龍思良、林崇漢等人留下的設計作品與史料。此外,1966年聯合國兒童基金與台灣省政府教育廳合作、何政廣曾主持的《中華兒童叢書》封面設計也是其中一例。他指出:「這些都是與台灣有關聯的裝幀設計,這些藝術名家從事美術設計的史實,都是台灣美術史不可或缺的內容」。由此,林磐聳期望透過《藝術家》雜誌提供的平台建構出屬於台灣設計的史學和實論,是他所設想通往更清晰未來的願景。

西洋藝術落地於台灣

林磐聳以台灣設計面向為出發,劉碧旭則是透過「以台灣為中心的西洋藝術史視野」做為論述的立足點。她指出:「移民族群與藝術思潮都見證著台灣與世界的連結。」身為一位長期致力於西洋藝術史研究的學者,劉碧旭試圖追溯這些知識是如何直接或間接地嫁接到台灣,以及詮釋《藝術家》雜誌在其中所扮演的角色。

講述由一張大航海時代地圖緩緩揭開,劉碧旭指出台灣位處四面環海,是資訊傳遞與文化交流的重要樞紐,一一道述歐洲藝術機制是如何在這座島嶼開花生根。她探研藝術教育╱藝術學校的發展歷程,最早由義大利開啟,第一間官辦美術學校創立於1563年,其中「Disegno」一詞影響了整個西方世界的藝術教育的體制,它同時指涉繪畫的技藝、創作的觀念、藝術家的身分,此概念後經法國整理與制度化傳遞至世界,再由日本傳入台灣。此外,藝術展覽也是由義大利發展而來,然而展覽為何舉辦、展出的內容與目的卻鮮少被詳細論述,這看似古老且普通的展覽機制,卻是當今國際雙年展、五年展等大型展覽的起源。藝術評論則始於18世紀歐洲啟蒙運動,其中以狄德羅(Denis Diderot)為重要推手,提供當時的書寫者表達對藝術的觀看與解讀之平台。除此之外,藝術雜誌亦是使思想能夠在世界各地不斷傳遞跟蔓延的原因之一,從台灣早期的《文星》雜誌、《雄獅美術》再到《藝術家》雜誌的誕生均是如此,而美術館的出現也是由歐洲傳入,與此一系列藝術機制共同塑造出當代藝壇的樣貌。(全文閱讀602期藝術家雜誌)

【7月專輯│半世紀的回顧與前瞻──《藝術家》雜誌50週年歷史回顧講座】