做為時代的稜鏡

回望《藝術家》雜誌2015-2025

2025年6月,《藝術家》雜誌迎來了創刊的五十歲生日!

接續《藝術家》雜誌五十週年專輯的第601期雜誌出刊後,隨後登場的是於6月7日由國立歷史博物館主辦、中華民國博物館學會和藝術家雜誌社協辦的「走出封閉與禁忌,迎向自由多元─《藝術家》雜誌50週年歷史回顧講座」,這些於紙本媒體、實體座談兩場不同形式呈現的豐富內容,共邀集到卅餘位陪伴雜誌社一路走來不同世代的作者、藝術家、專家學者、資深藝術工作者參與書寫、論述及分享,一同見證一本藝術媒體半世紀以來深耕、奠基的藝文沃壤。

做為雜誌社的晚進後輩,面對何政廣社長以及諸多前人與經歷數代編輯前輩的不懈努力下所積累而成就的《藝術家》雜誌,時刻深感背負著一份重責與使命,並銘記「為所有藝術愛好者服務」的初衷及視野,始終為雜誌在內容規畫的核心理念,同時如何從做為藝術媒體的角色與月刊形式,持續匯聚多元的觀點、知識和訊息,反映、回應藝術思潮及動向、環境趨勢和時事議題,也是編輯部一直以來努力的任務。

《藝術家》雜誌何政廣社長自1975年創刊至今五十年如一日地主持《藝術家》雜誌,總是親自閱讀每一篇文章,同時給予主編極大的自由與信任,提供每月專輯選題與策畫發揮的空間;此外,從整本刊物兼容並蓄、豐富紛呈的內容中,有相當比例是長期連載的專文以及多年推進的深度觀察評論,兩相並行,得以展現雜誌主體的關懷範疇與幅員,做為時代的稜鏡,折射、析解藝術發展與藝術場景的多重面向與光譜。

接續上期6月號《藝術家》雜誌五十週年專輯與本期專輯前述的四場講座紀錄,本文嘗試就2015至2025年雜誌近十年的編輯與內容取徑扼要梳理並輔以資料性的整合,除了回應廖仁義教授「回顧與前瞻」的期許,也期能做為對於這段時期《藝術家》雜誌的一份註解,共同為邁入第六個十年進行回看與重整。

《藝術家》在回顧的實踐

做為一本年過半百的藝術刊物,本身即為經由紙本月刊的製作和出版積累出豐厚廣博、可提供他人與自身回顧的實體材料,《藝術家》雜誌在「回顧」方面,歷年來也採取主動的姿態。

回首2015年,《藝術家》雜誌慶祝四十週年之際,《藝術家》創辦人暨發行人何政廣榮獲文化部第卅九屆金鼎獎「特別貢獻獎」。同年,藝術家出版社出版《台灣當代美術通鑑:藝術家雜誌40年版》,乃由美術學者倪再沁竭力策畫,以十年為單位分為一套四冊,1975至2004年的卅年回顧由倪再沁獨立撰稿,2005至2014年則加上李思賢、徐婉禎、范峻銘、安懷冰合著。高雄市立美術館並於當年9月至11月主辦策畫「與時代共舞─《藝術家》40年×台灣當代美術」,展覽圖錄中,張晴文撰寫的〈00年代之後─從《藝術家》雜誌專輯看台灣當代藝術〉專文縱覽2000年代至2015年的十五年間《藝術家》雜誌的每月專題,歸納、分析台灣當代藝術在此期間的幾個顯著現象與潮流。

《藝術家》雜誌逢重要的週年時也由編輯部製作特輯,在481期(2015年6月號)的四十週年專輯中,「藝術十年關鍵字」單元邀請龔卓軍、黃建宏、孫松榮、王聖閎、王柏偉,對2006至2015年台灣當代藝術生態為文觀察,五位作者提出的關鍵字分別為:「田野」、「生命政治」、「蒙太奇:創製,策展,思想」、「行為錄像」、「文化」,而他們極具深度的論述立體地呈顯彼時台灣藝術環境發展的景況。

在601期的五十週年專輯中,多位與藝術家雜誌出版社交往深厚的專家學者、藝術家等資深前輩為雜誌寫下回顧與憶想抑或評述和建言,這些來自主體經驗和客觀觀察的回望,共同交織出《藝術家》雜誌在時空推進下的多重實踐及其意義。另一方面,專輯也規畫邀請作者以各自專擅的領域和長期關注的面向,為近十年台灣當代藝術書寫評論觀察,藉以銜接四十週年後進入第五個十年,做為雜誌對這段時期台灣當代藝術動向的回應和討論,並留待未來展讀、詮釋。龔卓軍此次提出「城市事件」為關鍵字,思辨台灣近年相繼設立的地方美術館,如何能夠做為或是驅動能動性與能動者,激活、連動有著多元組成的城市本自具足的創發潛力;自2013年起便開始為《藝術家》雜誌年度回顧專輯書寫台灣數位藝術與科技藝術發展觀察的邱誌勇,批判性地論證科技藝術的發展歷程和體制環境現實的結構性問題;專欄作者王柏偉著眼2016年迄今擴延實境(XR)於台灣興起的背景和相關思考,討論使用此新技術的先行創作者作品所衍生的創作議題與表現形式;莊偉慈觀察「現場藝術」(Live Art)創作在台灣當代藝術場景的發展軌跡,並論及關鍵的展覽及作品不同的實踐與實驗,牽引新體驗與關係的可能性。

除了上述以十年為跨距的回顧,《藝術家》雜誌固定於每年1月號製作年度回顧專輯的結構,持續性地關注台灣藝術生態的發展路徑,邀請作者針對不同主題面向評論並提出觀點,藉助多位藝評人、學者、研究者等各自專精的領域和長期觀察,共同檢視、省思每年國內台灣視覺藝術的現象,幫助我們掌握該年的藝文脈動,包括台灣當代藝術場景及視覺藝術環境、數位藝術/科技藝術發展,以及文化政策等領域層面。此外,專輯也會觀照當年的整體趨向邀請作者討論特定主題。例如:「2020視覺藝術年度回顧」專輯(548期)主要關注受新冠肺炎疫情影響的台灣藝術環境。「2023年視覺藝術年度回顧」(584期),莊偉慈的觀察,聚焦於與台灣當代藝術發展密切相關的視覺藝術空間營運概況。而為回應台灣興辦地方美術館的風潮,「2024年視覺藝術年度回顧」(596期)邀請學者廖仁義書寫觀察;他於文中明晰公共美術館的公共責任及其所涉及的專業工作面向,精要檢視台灣美術館至今的發展,也為台灣地方美術館近期和未來相繼設立、開館之際,提出從國家到城市的公共美術館須持續自問與自省的嚴肅議題。(全文閱讀602期藝術家雜誌)

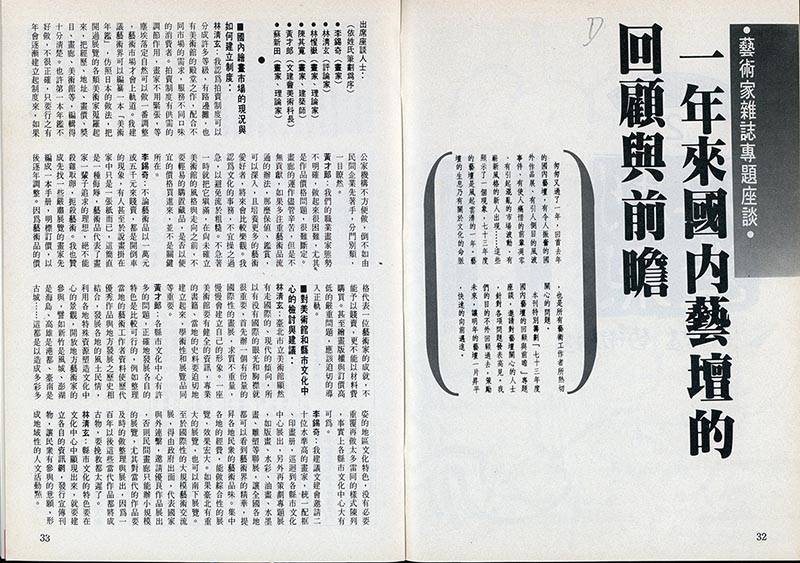

【7月專輯│半世紀的回顧與前瞻──《藝術家》雜誌50週年歷史回顧講座】