自成一格––香港藝術家黃孝逵的現代水墨

SUNWAY ART SPACE藝術空間/2025年6月6日~7月5日

現代水墨,自成一格

水墨源遠流長千百年,在表現與學理上發展出深奧又幽微的狀態,風格多樣、派別繁複,可謂於世界藝術版圖中獨樹一幟。從積極面而言,在此豐富的文化土壤中養成自己的藝術,自是富饒而有所依勢,所謂「傳統遺產」也;但另一方面,從創新的角度來看,無可諱言自是「包袱」深重──換言之,要突破現有承襲而開創新局,乃成為世世代代書畫創作者之大哉問與大課題。石濤「筆墨當隨時代」成為後人傳頌的名句,蘇東坡的觀點或可讓我們進一步理解「隨時代」的具體方針:「出新意於法度之中,寄妙理於豪放之外。」法度是不能逃避的歷史規則,卻也是創新的溫床,而狂野的設想則隱藏著珍貴的潛能,需要被激發出來。藝術創作者有創新、有規範,於此情境下取得的創新便是有貢獻度的創新。

水墨畫的現代性(Modernity),顯然透露了水墨畫面臨的老課題:傳統和現代的衝撞與適調、拉鋸與搓揉。以台灣當代水墨畫為例,拙作《氣韻生動與現代性》剖析第二次世界大戰後台灣現代水墨藝術家在面臨傳統與現代雙重壓力下,籌謀出路之策略。美學上以氣韻生動為依歸,材質上堅持傳統的紙與墨,技法上則是擺脫長久以來的筆墨功夫,更為開放,特別是引進自動性技法,如拓印、潑灑等;構圖上的留白更講究視覺構成,表現上則選擇非具象形式。台灣的「中國現代畫運動」是全然的自成一格(Sui generis ),「石濤定律」在戰後台灣的現代水墨運動中,亦即為「氣韻當隨時代」。

中西歷史上自成一格的藝術家比比皆是,成為藝術風格的代表者,是在特定時空條件下努力掙脫的結果,表徵著藝術精神的核心:創新、自我面貌。在普遍與特殊之間,脈絡內容與跨越的形式構成了藝術史,內容與形式既扎根,又具超越的能量。各地域的調和者都為在地藝術發展開闢新頁。

英雄所見略同,中國藝術評論家高名潞也觀察到當代中國畫的創作與理論危機,在〈中國當代水墨的危機是缺乏方法論〉一文點出當代水墨困頓的軌跡,和筆者觀察戰後台灣現代水墨的現象相類。首先,問題還是從傳統筆墨的遺緒與包袱出發。我們不妨將中國繪畫史(特別是文人畫史)看作是方法論的變革史,而非筆墨革新史。方法論在前,筆墨在後。高名潞界定的藝術方法論為:「某一種藝術哲學(或文化關注)的最有效的視覺文化方式。」總之,在現代性的架構下,現代水墨創作可以更自由、更開放、更勇於嘗試,即便錯誤亦應受到鼓勵。

黃孝逵的現代水墨,自成一格

我初次邂逅香港藝術家黃孝逵的作品,引發上述的感懷。從我研究台灣現代水墨發展的經驗來看,除了驚豔於他的藝術創意與視覺能量,應該說是心有戚戚焉的會心一笑吧?華裔水墨創作者在兩岸三地、在世界各地開枝散葉,將傳統藝術現代化的作為是時代所趨、人心所致,因此勢不可擋,只是巧妙變化與表現方式各有不同而已。也因為有時代的困頓,掙脫出來的藝術花朵特別芬芳。

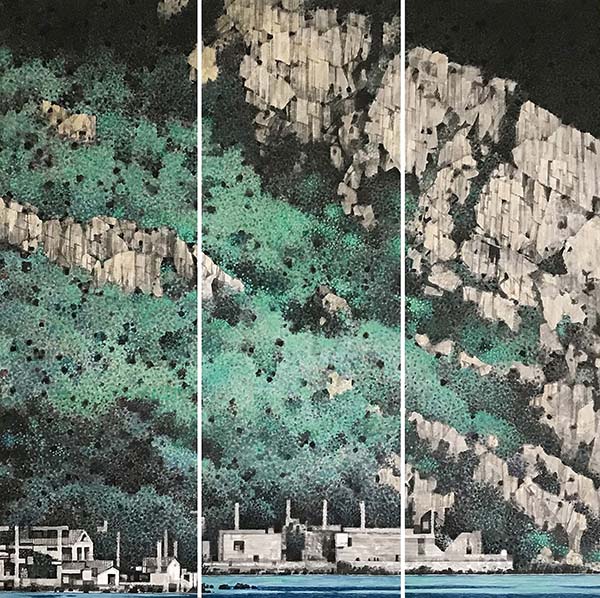

黃孝逵的創作背景是從傳統學習出發,師從擅長邊疆風土與動物百姿描寫的黃冑。身為吳昌碩、齊白石金石風格的重要接續者,黃冑以寫生為基石,以眼觀察、以心體察、以手體察、以筆習察,面對瞬息萬變的自然,自是隨時保持明察秋毫之態以應之。出生於重慶的黃孝逵,卅二歲時(1978)移居香港,所見環境丕變,都會地景取代煙雲山川,創作心境因而逐漸蛻變,造景風格也展現出「香港視野」。他的藝術世界總是融會傳統與現代、本土與國際的特色。黃孝逵的現代水墨,或可代表香港文化浸染下的藝術現象,除了那些都會光影與建築櫛比,他呈現香港觀看世界內裡與外在的廣度和深度,乃香港的人文視角與風景心境。2009年深港城市\建築雙城雙年展的收件高達兩千多件,最後決選出十位「香港當代藝術雙年獎」,黃孝逵以〈壁生千刃〉獲選,實力堅強。該作是他常運用的聯屏形式,單純地面對一片類似澎湖玄武岩的岩壁,光線由左上向右下宣洩,形成對角線的亮暗切割;昏暗處的墨韻細膩,右下角靈巧地安排一抹煙雲,有舉重若輕的對比之勢。見微知著,黃孝逵的創作都有獨具匠心的構圖,雖筆墨痕跡並不顯著,在意境上的經營則可見傳統精神的現代詮釋。這件四聯屏的設計一氣呵成,若分別看待,竟也各自具備獨立成畫的格局,可見其心思細膩、面面俱到。

2024年,他榮獲第十八屆香港藝術發展獎「藝術家年獎」,註記其數十載的藝術耕耘與榮耀。

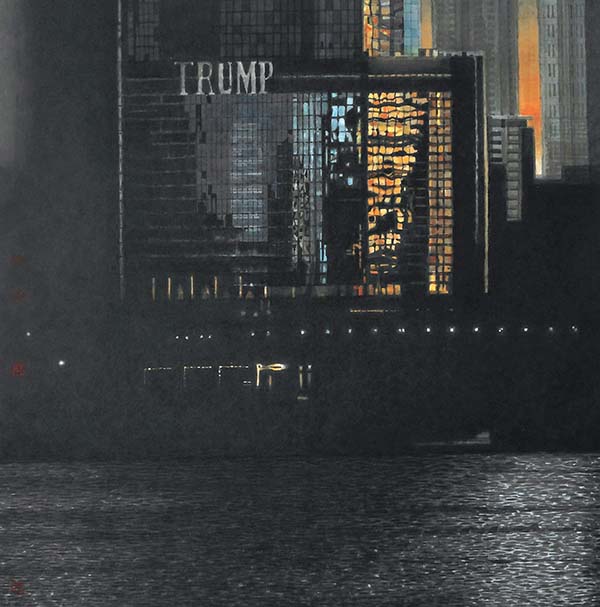

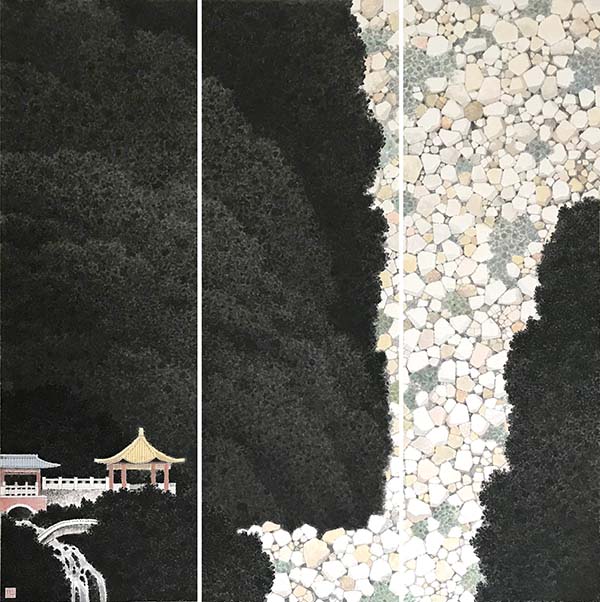

前面提到黃孝逵對香港都會地景有獨到的描繪手法,精準而鮮活地抓取在地風土特質,特別是地景外貌。2018年、2019年的〈維港紅帆〉與〈樓外樓〉描繪高樓夜景,鱗次而筆直的水泥森林在他的安排之下呈現如音樂般的節奏與詩意的韻致,雖不見筆墨線條,以間隙的流動取而代之,明暗相間如閃爍燈光,表現出港都夜色的明媚。〈獅山入夢〉描繪香港名勝獅子山,以純粹黑白構成山形,黑獅山上、白雲托襯下,隱約形成陰陽道教符號。傳說中,香港九龍為患,天上派神獅鎮壓,具在地文化象徵。藝術家擅長在大幅畫面角落畫龍點睛,右上角可見淺棕橘色的高樓大廈,傳統與現代並置,柔和與剛硬混雜,乃香港地景的典型,而他則以非典型方式呈現這種反差,既和諧又衝突。他對台灣的風景也有獨到的觀察與表現,〈太魯閣〉描寫土石流和山林並存的圖地關係,呈現的反而是一種「對照的和諧與節奏感」,一明一暗,猶如音樂中的對位法(Counterpoint)。黃孝逵在構圖規畫上的確獨具細膩與匠心,訪問中他也表達出現代與傳統並蓄、在地與跨域兼容的觀點:「香港要中西文化交流,就一定要有些非常傳統的,一定要具體的、實在的,亦可以是從傳統的基礎上加入西方理念的轉化。」

在地文化認同是創作者的根本,黃孝逵做了很好的示範。

小結

台灣美術歷程和香港藝術的互動相當親密且頻繁。台灣很早以來便長期關注香港藝術的發展,例如1951年趙少昂畫展的報導、1978年於國立歷史博物館舉行的「師大旅港校友畫展」。梅創基在1984年發表〈動盪中的平靜'83年香港畫壇總評〉,接著加碼撰寫〈香港在蛻變歷史性的1984年畫壇總評〉。香港藝術發展對台灣而言是亦友亦師的關係,樂見這樣的交流能持續延展。「每一位藝術家值得一篇好藝評」,我和黃孝逵素昧平生,一見其作便印象深刻,加上這位大我一輪的前輩為人謙和、對藝術懷有熱忱的眼神,這篇藝評將為港台藝術歷程與文化友誼留下見證。