藝術寶庫─寫於《藝術家》雜誌五十週年

耕耘台灣視覺藝術領域五十年,達半世紀之久的《藝術家》雜誌,堪稱華語世界的視覺藝術百科全書。它是我非常欣賞長期關注台灣當代藝術生態發展的「長青」型刊物,不但有來自國內外不同領域豐富的資訊,也有深度、廣度兼具的專題報導,讓閱讀者在每個月的月底翻開閱讀之際,猶如打開一扇藝術知識的大門,各種觀點不斷呈現於眼前,並在圖文並茂的篇幅中與時俱進,逐步引領我們進入專業的殿堂。

因父親元老畫家陳慧坤的淵源,自創刊號起,我即是《藝術家》雜誌的忠實讀者。父親於創刊初期以國立台灣師範大學美術學系教授及藝術家的角度,參與它的成長與茁壯。而在千禧年(2000),台灣開啟第一次的政黨輪替,我有幸接掌行政院文化建設委員會(現文化部)主任委員一職,成為全國最高文化行政首長並積極開拓多元化的文化政策,此時《藝術家》雜誌協助我完成許多重要的藝術文化工程,這個時期我不僅只是一位閱讀者而已,與《藝術家》雜誌成為了共同工作的夥伴。

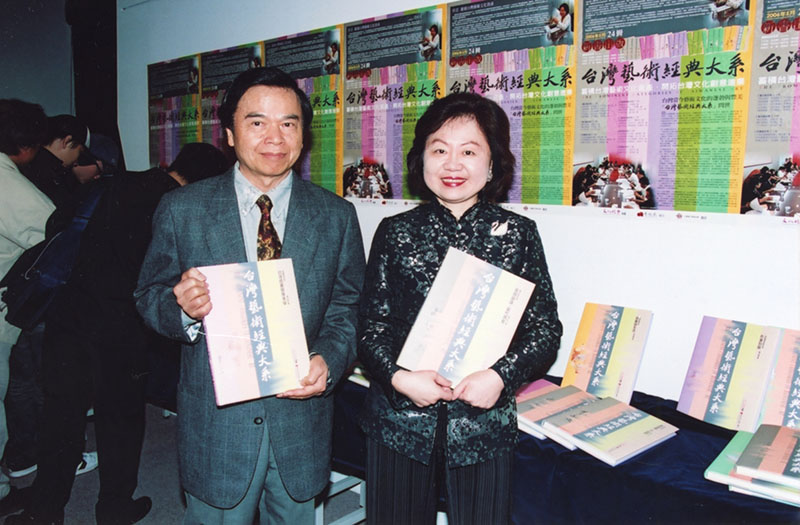

2003年春天,我們共同推動「藝術家座談會」計畫,在接下來的歲月跨越七、八個年頭的時間,共同邀請各文化領域的先進將近三百多人,舉辦將近七十次座談會。議題內容多元,參與者包括研究學者、專家、業界顯達及官方代表等。這個計畫是以高遠國家規格的思考,集思廣益為台灣藝術文化發展爬梳、建立文化地圖及脈絡,提供藝術家們分享經驗並提供國家文化制度決策者做為參考。這項作為無非是希望大家能夠團結一致,逐步實現共同理想。換句話說,《藝術家》雜誌提供重要的討論平台,發揮國家發展政策智庫的角色,例如在我任內共同出版「台灣現代美術大系」(24冊)、「台灣當代美術大系」(24冊)、「台灣藝術經典大系」(24冊),共七十二冊,加上與其他出版社合作的「台灣美術地方發展史全集」(15冊),以及擴大「家庭美術館─美術家傳記叢書」之出版系列,綜合其成果,完全呈現出台灣美術史的雛型。這些成果確實令我十分感動與欣慰。

所以《藝術家》雜誌不僅是專業創作者展出藝術作品、闡述創作核心理念的基地;策展者們以不同角度切入,開發各種深度鑑賞能力的天地;專家學者們觀點切磋的場域;更是愛好藝術者們尋找國內外資訊並增長知識的平台。這一切美好的體驗要感謝自創社至今堅持不懈的社長何政廣。因他的遠見、氣度和毅力,成就了這樣一個影響力重大的關鍵寶庫。對我而言,最溫馨的感受莫過於每年年底的尾牙,這個場合是藝術界唯一能會見所有朋友的機會,因為大家都想「回家」、踴躍參加,一起回我們藝術界共同的「家」。

最後,在此誠心祝福《藝術家》雜誌生日快樂,期許更輝煌的未來。 (全文閱讀601期藝術家雜誌)

【6月專輯│《藝術家》五十週年,1975-2025】