《藝術家》雜誌五十週年.陶藝專題

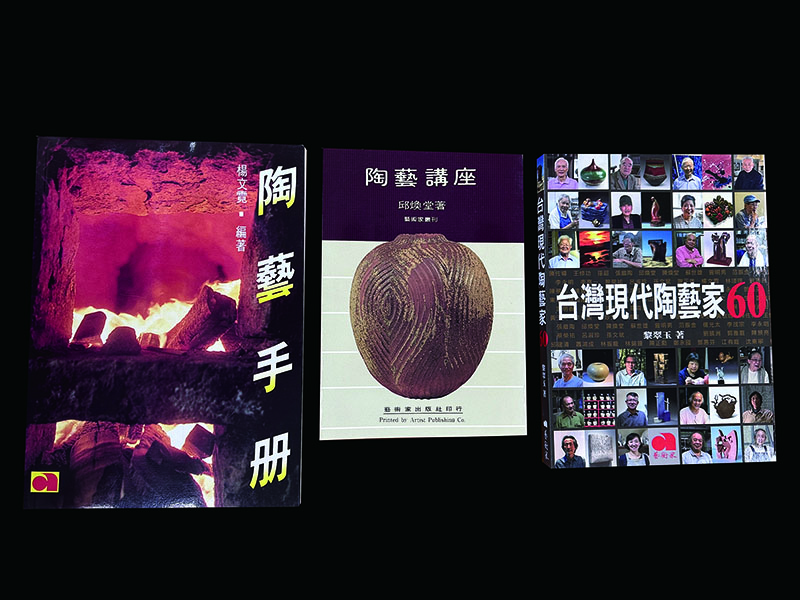

做為一項古老的藝術傳統,陶瓷藝術在台灣發展久遠,從林葆家到吳讓農,陶藝逐漸在第二次世界大戰後的台灣生根茁壯。英美現代陶藝運動風起雲湧,國立台灣師範大學英語學系退休教授邱煥堂將西方當代陶藝引入台灣,不但於1974年設立陶然陶舍,更自1975年6月起於《藝術家》雜誌創刊號(1期)至1976年12月(19期)陸續撰寫陶藝講座專欄,有條理地整理出包含陶工╱陶藝基本材料土條成形法、素燒與施釉、窯、陶畫、陶雕及現代陶藝等基礎知識,並於1979年結集成《陶藝講座》一書,為台灣第一本有關陶藝入門的專書,啟蒙當時對現代陶藝有興趣的愛好者,並影響了一代創作者。

另一位台灣前輩陶藝家楊文霓於1975年從美國留學歸來,也帶來美國當代陶藝思潮。她於1978年12月(43期)在《藝術家》雜誌展開的長期連載,後集結成《陶藝手冊》一書,內容除了介紹陶瓷技術、現代日本陶藝,亦可看到其身為一位女性陶藝家的觀點。《藝術家》雜誌於1980年11月(66期)也配合其個展給予廿六頁專輯與封面報導,可見《藝術家》雜誌對陶藝的重視。1980年代一項影響台灣陶藝的發展、也是台灣現代陶藝發展史上的重大事件,為1981年於國立歷史博物館舉辦的「中日現代陶藝家作品展」。該展展出後對台灣現代陶藝環境投下了巨大漣漪,日本現代陶藝的進步帶給台灣陶藝界很大的震撼,《藝術家》雜誌不僅於當時舉辦展覽座談會談如何提昇現代陶藝,邀請日本陶藝家吉田耕三及國內的陶藝界人士參加,會中提出台灣現代陶藝發展的問題,亦持續報導對於該展的回響,會後更催生了宋龍飛的「誌上陶藝展」專欄連載。筆名方叔的宋龍飛記錄當時陶藝的發展,為台灣陶藝史留下無比珍貴的紀錄,後經由新北市立鶯歌陶瓷博物館取得《藝術家》雜誌授權,匯集他數十年來的連載完成「臺灣現代陶藝啟示錄─宋龍飛文集」三大冊,對台灣陶藝的發展影響深遠。

2000年台北縣立鶯歌陶瓷博物館成立,大學與研究所的陶瓷教育日益成熟,在此背景下,《藝術家》雜誌也展開對當時重要的展覽,如台灣國際陶藝雙年展,以及陶藝家陳景亮於華盛頓亞瑟.M.賽克勒美術館(Arthur M. Sackler Gallery)的大型個展等報導。隨著台灣陶藝的多元發展,《藝術家》雜誌開啟了新的陶藝專欄,首先是2006年12月(379期)由黎翠玉主筆的「誌上話陶」,連載至2020年4月(539期),介紹從台灣前輩陶藝家到中堅輩家,並集結為《台灣現代陶藝家60》一書,見證台灣現代陶藝的成長及茁壯。莊秀玲的「創意陶藝」從2010年5月(420期)連載至今(548期後暫停,571期復刊),撰寫人物除了部分前輩及中堅輩藝術家,她亦聚焦於年輕陶藝家的創作以及當代柴燒的動向,提供我們對於台灣當代陶藝發展的切片觀察。

除了台灣當代陶藝,國際陶藝的動向由邵婷如主筆的「當代新陶」專欄,從2018年7月(518期)連載至今,大量引薦國際當代陶藝家,每期介紹兩位陶藝家,有時亦會是一位台灣陶藝家搭配一位國際陶藝家的形式報導。邵婷如本身為陶藝家,有她從陶藝角度的細膩觀察。她在藝術家出版社出版的兩本專書:《陶人.陶觀:日本當代陶藝名人集》與《人間塑型:國際陶藝家陶偶》,前者為她多年觀察日本陶藝發展的心得;後者是她從長年創作主題陶偶出發,進而觀察國際陶偶創作的研究,不同角度的國際陶藝介紹,打開我們觀察國際陶藝發展的一扇窗。

《藝術家》雜誌五十年來持續關注當代陶藝,面向含括國內外的當代陶瓷藝術。藝術家出版社的專書尚包含研究專書「台灣現代美術大系」的《傳承經典陶藝(陶藝類)》及《現代造形陶藝(陶藝類)》兩本,出版面向涵蓋中國古代陶瓷及西洋名窯陶瓷,提供不同世代豐富的陶藝養分。 (全文閱讀601期藝術家雜誌)

【6月專輯│《藝術家》五十週年,1975-2025】