《藝術家》雜誌五十年慶

一點回顧

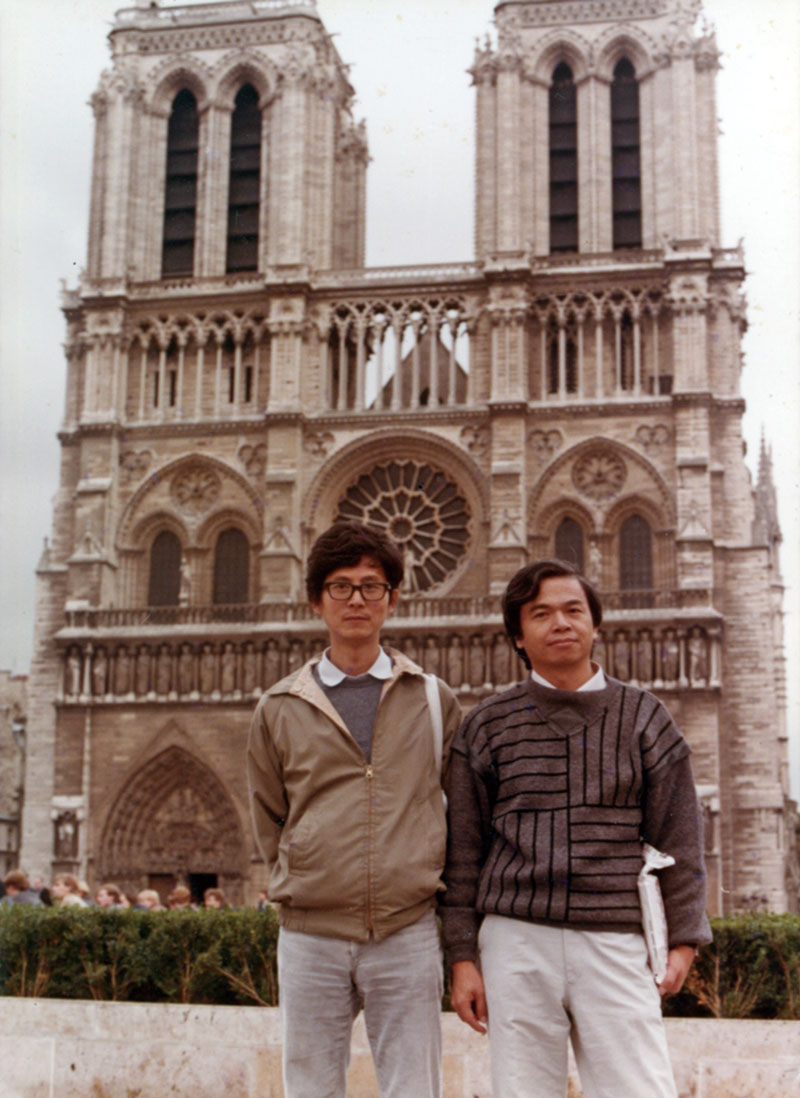

《藝術家》雜誌轉眼間五十年了,我也算是當年創刊不久時的撰稿者之一。記得當年政廣兄在巴黎工作的弟弟何玉郎忙中也參與撰稿,而且寫得很專業,後來刊物穩定,文也停了。何家兄弟皆才人。一個私營的藝術雜誌存在五十年實在不易,像在法國這樣多藝術活動與訊息的國家,有些藝術刊物在幾年的銷售後也就停刊,很難持久。比如,側重時潮的藝術刊物流行一過就失去作用。持久的,像《美術》(BeauxArts)雜誌,每月印行量在七萬本以上,約一百五十頁,閱讀到的人口月近百萬,算是相當地不錯。這藝術刊物有點像《藝術家》,集古典、現代、當代、時潮的都有,是綜合性藝術雜誌。印刷品質不錯,有不少精品廣告的收入,長期訂戶打折年約新台幣2000元,訂戶多廣告的收入也會好。台灣的《藝術家》雜誌創刊初期版面較小也並不很厚,發展到現在的精美印刷,而且內容豐富,可以說是一本集東西方的傳統、古典與現代、當代的綜合性藝術刊物,為華人的藝術愛好者開了一面通向世界的藝術大窗。這一代人和我們那一代人相較,今天獲得的藝術訊息不知高了多少倍。

網路時代,平面刊物很受影響。法國算是愛看書和買書的民族,然而年輕一代閱讀的習慣變了,什麼都上網找,他們只愛買連環圖(Bandedéssinée)本,年銷售量都上億本以上。喜畫的青年看藝壇五花八門都是藝術,不如認真地去畫連環圖。法國在安古蘭(Angoulême)每年舉辦的國際漫畫節就很成功,《藝術家》的撰稿者以後也可以去注意。人工智慧時代,試驗性的人─機共創作品也變多了,智慧型機器人都在與人的藝術家較量。幾十年前巴黎有過一次大型的非物質展,展示物質性構成的電腦經轉化為精神性時的作用現象;另一是前些年的智慧機件創作展,場面很大,原來機器人以可以對靜物作畫,也可以創作大型或多元空間的抽象作品,令人懷疑當畫家還有什麼用。台灣的硬體實力很強,藝術家藉此也有許多可開拓的創作空間。法國的藝評界總會感到科技對創作的衝擊而策展。台灣的藝術校系,向以作畫能力選學生,筆者曾受邀至國立台北藝術大學駐校,感到學生入校所學和所看的外頭藝界有些距離,令有些人徬徨,能堅持的最後只有少數。

我參與《藝術家》的寫稿是我開始忙於創作的時期,那時我正被巴黎知名的畫商伊麗絲.克蕾賀(Iris Clair)納入她畫廊經營的畫家。她在巴黎藝壇扮演的是發現者角色(Découvreuse),藝壇把她活躍的1954至1978年稱為「神奇的年代」(Les années magiques)。她去世時王哲雄曾在《藝術家》雜誌137期發表〈向一位當代藝術的守護神克蕾賀致敬〉的文章。我想若不是1970年代中,政廣兄來巴黎與畫家們相見,我大概不會去寫那麼多的報導。到巴黎的初期,我一邊在寫博士論文,一邊也在作畫,腳踏兩船。寫論文拿學位,返台任教時的條件會好些,論文的指導教授妮可.梵迪葉─尼古拉(Nicole Vandier-Nicolas)對我的中國歷代山水畫結構性技法的轉變論題十分感興趣。她看初稿時給了一些建議,預計我三年後可以通過。其實我在台灣讀中國文化大學藝術研究所時就寫過唐宋山水畫的碩士論文,教授們都是故宮文物的碩彥,當時我還當過李鑄晉教授的助理,為他專作故宮元明書畫的題跋登錄。從那時起我對中國書畫史有了一些基礎,但對西方藝術史論與名作的認知自覺不夠,是後來在創作、觀展與閱讀中因經常接觸到而增加了實際的體驗。

來巴黎習藝者知道,走創作之路不易,寫論文則可依計畫進行。當畫家要找到一家正規經營作品的畫廊,比寫一篇論文更難知道結果。從事創作不是找個空間辦個展、參加幾次沙龍就完事,箇中滋味只有走上此道者才能體會更多。因此能有幸地遇上一間有等次的畫廊對進入巴黎藝壇是最佳的途徑,但也可遇不可求,不是提幾幅畫去找人們就會理你,多少要帶點機運。為什麼好畫廊重要?因為藝壇會相信他們的眼光。展覽時重要的媒體會有藝評,畫廊也有自己的收藏家群,特別還會引起法國國家當代藝術基金會(Fonds national d'art contemporain, FNAC)的注意,甚至購入作品收藏。有一次克蕾賀來我工作室看畫,聊到我的學習背景時,無意中我說出也在巴黎索邦大學寫博士論文。她聽了後說:「陳,不要去寫那些,當畫家不需要博士!」此後我就專心作畫,長居巴黎也不再去想論文的事,中止了對博士學位的追求。想不到,認識了政廣兄卻讓我在他的刊物上幾十年來發表不少藝術的文章,以致有人以為我是拿筆寫的人。其實作畫才是我的專職,在法國藝術家沒有退休,每年都要申報賣畫收入,向政府的URSSAF納稅,含糊不得。

我白天作畫,晚上寫文,春來往往寫到三更後鳥叫,好在我並不愛睡。學用電腦打文是後來的事,記得有一刊物的主編說我是少數還以手寫稿的人。許多年的寫文都用紙筆,怕校稿人弄錯字,我寫稿字體不含糊,但登文時錯還是不少。十年前台灣的國家圖書館特藏文獻組的杜立中先生兩度到巴黎,問我有沒留下手寫稿,我說都沒了,得再找找,這才知道手寫稿還有一定的價值。時代變了什麼都由科技代勞,方便的同時,大家都一樣了。想想以前為了一篇文章的配圖多麻煩,甚至還犧牲了畫冊切下圖片,文圖幻燈片印拍後郵寄,耽誤時間又怕丟失,不像現在在網路上傳輸運作,即刻就到。

巴黎的藝術活動很多,展覽在巴黎市區參觀方便,若在郊外的凡爾賽宮大園區,參觀便如尋寶遊戲,展出的作品深藏,距離又遠,我和彌彌(張彌彌)為了寫那些報導,每回都不知走上多少公里的路。因此參觀這類展覽還得有些腿腳的力量,看展寫文也是項身心的大勞動。

曾寫過不少畫家文,想集結,因圖權的煩事而作罷。寫文中最大的收穫是發現了才人,1983年到紐約時,已故的畫友姚慶章要我與彌彌去看一位來自中國大陸的畫家孫牧心──木心的畫。當年我正在《藝術家》撰寫一系列有關大陸藝術的文章。木心對我們的來訪十分重視,因此前有些人看過他的作品卻沒什麼反應。我看後覺得值得一寫,交談之下得知他曾寫詩、散文、小說等,只是都廢了。我們便鼓勵他再寫,說寫了寄來,因我們認識詩人瘂弦,他會相信我們的推薦。這很激起他的熱情,他的散文年後成《聯合文學》創刊號的重點,後來書也一本本地寫。木心書畫創作的成名從台灣的《藝術家》開始,中國大陸的文藝壇晚台灣之後廿年。現在浙江烏鎮有他一座高格調蓋在水邊的美術館,他的文學作品後來也成了研究的對象。這是我在《藝術家》長年撰寫的一件樂事,順在此一提。

值雜誌五十年慶,蔣嘉惠主編向我邀稿千字,卻多寫千字以上。我和彌彌從法送去祝福,盼《藝術家》更枝繁葉茂,以藝術訊息滋養全球華人的文化心靈。(2025年4月24日於巴黎) (全文閱讀601期藝術家雜誌)

【6月專輯│《藝術家》五十週年,1975-2025】