穿越手稿到電腦書寫

《藝術家》雜誌五十週年誌慶

我為《藝術家》雜誌寫稿的緣分,恰如手稿書寫到電腦傳輸的跨世紀轉折歷程。

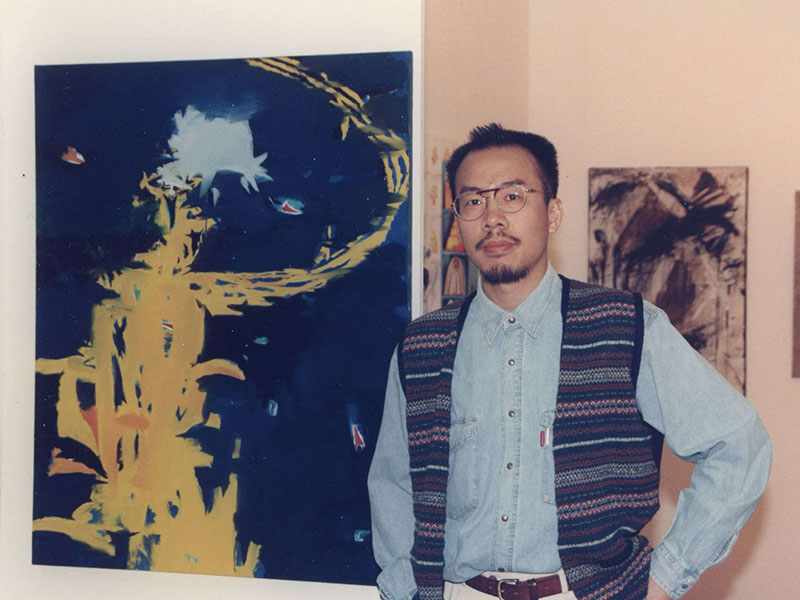

1990年代我旅居義大利米蘭,追尋創作思維及觀看思考方式,試圖尋求拓展之道,而觀看展覽則是我羈旅義大利期間的重要課題。

美術館或畫廊的展覽,時而開啟我個人特有的感悟。義大利深厚的藝術能量蘊含在都會或小城鎮,各處皆有美術館、畫廊以及獨特的替代藝術空間,甚至知名時尚品牌也成立藝術基金會藝廊展覽空間,藉以形塑藝術與時尚連結的鮮明形象,例如普拉達基金會(Fondazione Prada)、楚沙迪藝術基金會(Fondazione Nicola Trussardi)等,他們有投入藝術專業策畫傑出藝術家的展覽,往往挹注大手筆經費,所費不貲,從展覽精細的程度即可察覺。

當時我經由觀看思考沉澱之後,遂產生書寫記錄自己感受或批判的思考,更進而想推介分享自己的感想收穫,然而為了進一步了解展覽的內容,就必須更加深入探索展覽所要傳達的藝術文化訊息。

1992年我因為參加阿比色拉(Albisola)一檔聯展,進而了解蕭勤在這個區域的影響力,有感而寫了一篇〈蕭勤和阿比色拉之藝緣〉,文章刊載於《藝術家》209期,這篇算是我為《藝術家》雜誌最早撰文的開始。

相較於今日《藝術家》邁入五十週年的601期,漫長的卅三年之中,我眼見《藝術家》雜誌所提供的資料已廣開全球藝訊,積累豐碩檔案宛如一部美術史樣態,藝術知識訊息及藝評文章已然愈加精進而深刻,布點於全世界的作者更加精銳。

由於電腦及網路的迅速精確,幾乎《藝術家》報導的展訊可與當地無時差,而作者更輕易由電腦書寫傳送文字及圖片,相較於我卅多年前的手稿書寫,反覆思考推敲頗為不易,再費力去找傳真機,傳回雜誌社打字,打好字再傳真給我校對;圖片也是扛著單眼大相機拍照幻燈片,拍好的作品圖片必須以國際快遞寄送,方能趕赴時效性。整個過程猶如革命征戰一般,從草莽艱難到今天的一步步科技轉型。

回顧1990年代我關注威尼斯雙年展,由於展覽結構龐大,各國國家館及主題展,聚集全球國際藝術家參展,堪稱藝術界的奧林匹克。1993年第四十五屆威尼斯雙年展總策展人阿基利.伯尼多.奧立瓦(Achille Bonito Oliva)策畫「藝術的基點方位」,對照於去年(2024)第六十屆威尼斯雙年展總策展人阿德里安諾.佩德羅薩(Andriano Pedrosa)主張「處處都是外人」,後者展覽策略導向完全洗牌,該屆展覽幾乎少有國際知名藝術家受邀,可說是一掃以往全由當代名家佔盡鎂光燈的迷思。我歷經1990年代的威尼斯雙年展一路時光奔赴至今的衍變趨勢,可謂大相逕庭,真不可同日而語。

最溫馨的回憶是1994年4月在米蘭舉辦國際家具展,《藝術家》發行人何政廣先生率一行文化團隊來米蘭考察觀看,這是我初次與何先生見面,我伴隨他們一行人去拜訪霍剛,同時也去看家具設計展,當時何先生向我邀稿並預付了一筆豐厚的稿酬,激勵當不言而喻,於是我有幸成為《藝術家》的特約撰述。在我記憶中,為報導威尼斯雙年展文稿,必須在三天預展時間內閱讀資料,築構文章半夜立刻交稿,當時並沒有翻譯軟體,全憑閱讀外文並不時查字典,再書寫成自己敘述的文章,看展時要抓出要點整理出脈絡,時間緊迫必須迅速完成,的確有一番挑戰。時至今日回顧當年在義大利創作與書寫的日常,仍然感到充實而愉悅。

觀看各個世代作者和《藝術家》雜誌共同構成珍貴的藝術文章,從1975到2025年綿長而紮實的五十週年,從台灣的視角放眼國際藝壇動態,也體現了人生因藝術而豐富再綻光芒。 (全文閱讀601期藝術家雜誌)

【6月專輯│《藝術家》五十週年,1975-2025】