相知相惜,追夢築橋

政廣兄是我七十年前就讀台灣省立台北師範學校(現國立台北教育大學)藝術科的同班同學,上課座位就在我後面,常見他拿木刻刀在木板上刻畫,還經常投稿香港雜誌,抵稿費換取毛衣,令我羨慕。畢業後各自分發美術教育,常見他在《中央日報》介紹國內外藝文新聞,期間因兼任《中華兒童叢書》主編,邀我「插畫」繪本,稿費很高,每年還收到版稅,對年輕新婚的我幫助很大,感激不盡。1971年之後他到《雄獅美術》月刊擔任主編,因地緣經過太原路口,就有機會見面寒暄,聊的不外乎都是藝壇新聞。

1975年6月,他受到很多藝術界畫家朋友,如劉其偉、席德進等大佬們的鼓勵自行創業,取名「藝術家雜誌社」,地點就設在重慶南路一段一條不起眼的小巷內。1976年3月,與美國新聞處合辦的「洪通畫展」未料參觀人潮大排長龍,轟動全國,點燃本土藝術薪火,影響深遠。

1978年,我和同班同學張金星兄共同創立阿波羅畫廊,為了刊登廣告,常去找他請教,他會介紹藝文界的朋友,就近約在明星咖啡館談論畫廊產業的未來發展方向,受益良多。初時展覽排檔很多,廣告隨之增加,宣傳效果很大,引發各報或電視台記者前來採訪,熱鬧非凡。

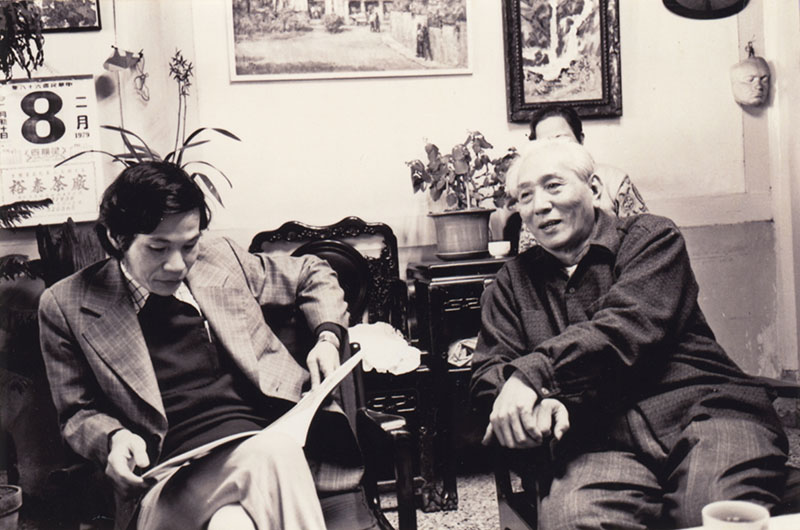

記得1979年2月8日,跟政廣兄約好到新竹探訪前輩畫家李澤藩,之後推出的展覽引起很多觀眾前來參觀,有一位老鄉告訴我,這是他人生的第一幅收藏品,有紀念性,常分享給親友,而我的商界朋友們也來捧場。未料1986年李遠哲榮獲諾貝爾化學獎,媒體紛紛報導他父親李澤藩的水彩價值,彌足可貴。

1987年我獨資創辦東之畫廊,正逢台灣畫廊產業的興盛時期,阿波羅大廈內,幾年下來約計多達四十多家,聚集成市。

1989年舉辦「郭雪湖畫展」,政廣兄難得前來採訪兩位稀客,一位是久居美國的畫家本人,另一位則是聾啞畫家任瑞堯,他們是台北大稻埕的童年玩伴和藝友,任老離別台灣六十年、定居香港,特地返台與郭雪湖相見歡,格外感人。

1990年代是藝術市場最蓬勃的時期,《藝術家》雜誌月刊曾厚達六百多頁,一半是廣告,政廣兄私下告知計畫出版「臺灣美術全集」第1卷《陳澄波》,因事關敏感,恐難如願。正好我剛辦完「陳澄波油畫紀念展」,深獲信任,才放心允諾,於1992年2月28日,由顏娟英撰文、張瓊慧擔任主編,完成出版大業。

2005年時《藝術家》雜誌社早已遷移到重慶南路一段147號巷口,由台北市政府特頒譽揚標誌牌,命名為「藝術家巷」,直到2016年再搬遷到金山南路二段165號,台北市政府特為此設立「藝術家路」譽揚牌,2017年年初舉行揭牌儀式,本人得以躬逢其盛,頗感榮耀。

因為2015年《藝術家》雜誌歡慶四十週年,政廣兄有感台灣美術獨缺「畫廊」歷史之見證圖錄,希望我先以實際經營之體驗,親筆撰寫,集結成書。終能如期在他的新辦公室親自交稿,於2017年出版《橋的角色:畫廊風雲四十年》。

真快,又過了十年,這次是《藝術家》雜誌五十週年大慶,政廣兄要我寫千字感言,只能說是:相知相惜半世紀,共推藝術事業,繼續扮演築橋的角色。 (全文閱讀601期藝術家雜誌)

【6月專輯│《藝術家》五十週年,1975-2025】