回望我的《藝術家》時光

編輯與寫作的和弦

從策畫專輯開始

多年前某個寧靜的加班夜,在重慶南路時期的藝術家雜誌社,我翻閱著自己出生那個月的《藝術家》雜誌。第62期,彩色廣告頁刊登的當月新展覽有:龍門畫廊「青年藝術家梅丁衍生平首次個展」、明生畫廊一週年「青年畫家許自貴個展」、大地藝廊「謝東山普普藝術展」、阿波羅畫廊「席德進的山水」展等。在這個月,雜誌也正式從新台幣50元漲價為65元。

回想2010年時有幸進入《藝術家》雜誌,我所參與的第一個專輯是張晴文主編策畫的「進入《文創法》時代」,內容集結黃海鳴、劉維公、張淑華、漢寶德、駱麗真等專家學者的觀點,對於文化創意產業的發展,發表視覺藝術界對於《文創法》的立法的觀察、批判、憂慮與建議。我在見習期間的第一場採訪,即是為了專輯,與主編前往文化建設委員會(現文化部)採訪時任副主委李仁芳。也在與副主委祕書詳細確認訪談初稿後,完成我在雜誌的第一篇採訪專文:〈從「宅男經濟」到「型男經濟」─專訪文建會副主委李仁芳談《文化創意產業發展法》〉。同時,藉著專輯的主題,我也向當時擔任文建會「台灣生活美學計畫」主持人的漢寶德提出訪談邀請,經多次電訪後,漢寶德老師決定以親自撰文的方式參與該次專輯。

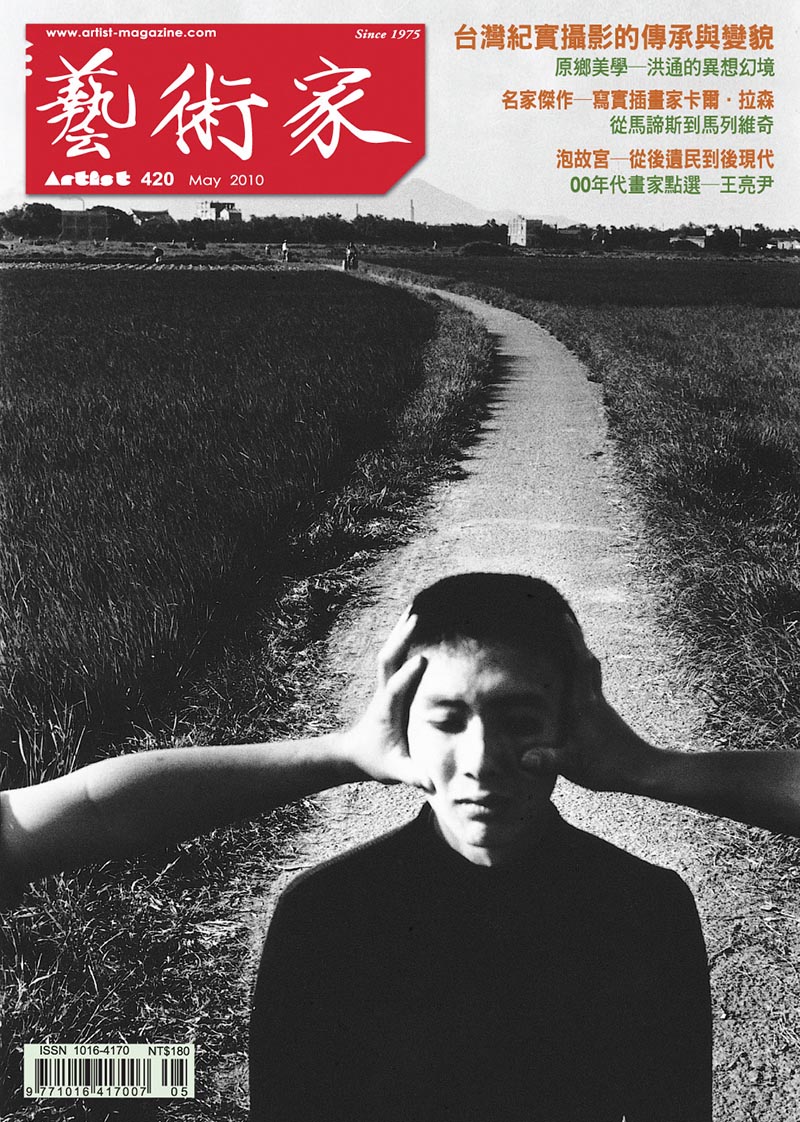

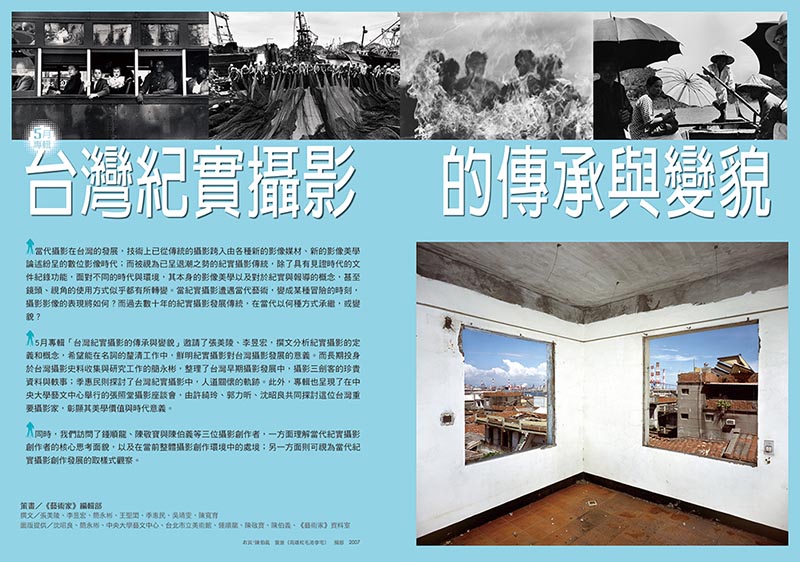

接續著這樣的參與策畫經驗,也一直深感2010年當時對於攝影的討論是相對匱乏的,那時我有著推動《藝術家》成為討論攝影影像重要媒體平台的企圖,當時雜誌已有李昱宏、鄭意萱的攝影專欄。在420期的《藝術家》雜誌,便以「台灣紀實攝影的傳承與變貌」檢視台灣紀實攝影;該專輯分別獲得張照堂授權作品〈板橋江仔翠〉為當期封面主視覺、也首次收錄了沈昭良的「南方澳」系列;同時,亦邀到張美陵的〈台灣「紀實攝影」考〉、簡永彬的〈「攝影三劍客」攝影意象的投向及其射程〉兩篇梳理台灣紀實攝影歷程的重量級文章,同時,也有對陳伯義、鍾順龍、陳敬寶等三位重要的當代攝影工作者的訪談。

其實自2009年開始,即是智慧型手機與社群媒體開始以最快速度佔據並調度人們每日觀看經驗的重要轉折點;這不只是使用手機拍照打卡的「我在此」(je-suis-là)的時空意義,更是「我在參與」的嶄新姿勢──畢竟現在的我們已很習於面對許多作品要求手機參與、成為展覽的觀看體驗或是導覽說明。由此觀之,2011年4月號繼續推出的「快門與景觀:台灣當代攝影初探」專輯具有延續性意義,從台灣當代攝影走向與對攝影市場觀察,試著對當時的攝影表現提出一個階段性的評論側面。除了採訪台灣國際視覺藝術中心執行長全會華,也撰文介紹從事攝影工作多年的沈昭良、王琬瑜、盧昱瑞、林芝宇等攝影工作者。

在《藝術家》期間,還有幾個我覺得很有趣,一直到現在都還持續在關注的專輯主題,像是在「台灣當代行為藝術實踐模式」專輯,從「定裝照」的視角來討論當時行為藝術的團體形象和鏡頭意識。而「感官界限:當代藝術中的臉」專輯,由張羽芃編譯中林和雄〈臉與繪畫─人類做為以臉為中心的存在〉一文,我則從臉的數位變造與人機合體,談陳育民、林俊良與黃贊倫作品中隱含的數位演化論,並且試著透過梅丁衍「吻」系列的文化隱喻,探索從臉出發的文化論述。王咏琳則提議以化妝舞會之隱喻,來看廖祈羽作品中「臉」的話語;還邀請了同時也是繪畫創作者的王璽安,經由書寫許尹齡、黃華真與王姿婷繪畫裡的臉,思考表情問題。數位藝術研究者鄭文琦評論牛俊強作品中陰性、神祕與不可知的臉。王聖閎以「無面目童顏與空白身體」為路徑,重返曾御欽的孩童形象。最後,則是沈裕昌透過陳珮怡繪畫中的花翎少年,談肖像畫與化妝術。

在「當代藝術的流移與認同」專輯,莊偉慈評論侯淑姿的〈亞洲新娘之歌〉三部曲、謝御婷寫陳界仁的新作發表,邀請郭昭蘭評論鄭然斗的「六個點」,我自己則透過世界地圖的舉例來討論余政達當時的作品。「藝術與日常感」專輯,莊偉慈從羅智信的模擬美學,試圖找尋與閱讀日常感知經驗之奇異點;王聖閎評論劉玗作品那懸浮在日常與超常之間的「現實折疊術」;陳豪毅則以方彥翔和郭俞平的共同計畫「綠色標籤(,或其相反)」,延伸出恐怖主義和可口可樂的一些聯想;張晴文論蘇匯宇的「使蒂諾斯家庭實境秀」計畫中反覆映照的存在瞬間;林宜寬利用「走在輸送帶上的日常生活與小工場技藝」的意象來詮釋陳宛伶的作品;王咏琳從都市造山運動的角度,描寫鄭安齊的「塵埃碎屑」展中崩毀的日常景觀與消逝的地方感;而陳湘汶書寫倪祥「補完計畫」的方法,是細細揭露真實的心情就是要做無效的補償等。藉由專題所指出的日常感,及其所意圖涵納的面向,這些作者們紛紛貢獻了自己對於熟悉的創作者與其作品之關注與思考。

過去十數年,藝術書寫的族群與類型有著極大的變化,例如創作者的調查研究生產的大量書寫便是此種對於藝術書寫定義擴張的清晰信號。雖然近年的我一直感到藝術評論是種夕陽產業,但夕陽竟也同時象徵著逢魔時刻。值得一提的是那些因書寫而成為好夥伴的作者們,每月固定供稿的專欄作者:胡永芬、李俊賢、李維菁,以及密切合作的寫作班底如陳永賢、張晴文、江凌青、莊偉慈、王咏琳、王柏偉、王聖閎、陳譽仁、林文珊等長期穩定輸出的作者們被我週期性地逼迫施壓;或準確地說,是對於寫作主題的熱情討論與合作無間的關係──那是語言如梭織般往返織成的思想畫面愈來愈稠密的故事。對我而言,他們就是藝術書寫宇宙裡的一群靜默孤島或獨旅星系,在各自的引力與光芒中交相牽引與映照──如果沒有發生碰撞的話。也偶爾仰望懷念那些已在另一維度的星系,以及他們留存的訊息──維菁的「世故,其實是為了保護心中的純真」。在英國的凌青總是掛在嘴邊的「很多展覽想寫,寫完都傳給你,讓你選」。常一起聊美國職棒的李俊賢的鼓勵「你多寫就對了」。(全文閱讀601期藝術家雜誌)

【6月專輯│《藝術家》五十週年,1975-2025】