記錄靈魂的每個顫慄

愛德華.孟克肖像

倫敦國家肖像藝廊/2025年3月13日~6月15日

大部分人對於挪威表現主義大師愛德華.孟克(Edvard Munch)的印象都停留在他最著名的〈吶喊〉,以及作品中充斥著死亡、憂鬱和焦躁的感染力。倫敦國家肖像藝廊今年推出的「愛德華.孟克肖像」為英國首次以孟克肖像創作為核心的專題展覽,匯集逾四十件油彩與紙本作品,橫跨藝術家早年學生時期至晚年自我探問的創作歷程。展覽試圖突破大眾對孟克「孤獨天才」的既定印象,透過肖像畫揭示其與挪威波西米亞圈、虛無主義哲學及尼采思想的深刻連結,同時梳理其藝術語言如何貫穿對存在本質的永恆叩問。正如策展人艾莉森.史密斯(Alison Smith)所言:「孟克經常談論解剖靈魂,他一生都想戲劇化地表達愛、嫉妒和孤獨等人類情感。」

愛德華.孟克 自畫像 1882-1883 油彩紙板 43.6×35.4cm 奧斯陸博物館藏

(Photo: Fredrik Birkelund / Oslo Museum)

展覽以時間軸與主題並行的方式展開,首章聚焦孟克早期的自畫像和家庭肖像。孟克在克里斯蒂亞尼亞(Kristiania,現奧斯陸)的皇家藝術與設計學院(Royal School of Art and Design)就讀時師從自然主義畫家克里斯蒂安.克羅格(Christian Krohg),他在學生時期常以身邊的家人做為臨摹練習的對象。展覽以他在學時期創作的自畫像做為開頭,他的頭微仰、撅嘴縮眉,看起來有些憂慮又傲慢,這個氣質應該是來自他充滿不幸的家庭。孟克的父親克里斯蒂安.孟克(Christian Munch)是一名軍醫,娶了年齡只有自己一半且具藝術才華的勞拉.凱瑟琳.比約爾斯塔德(Laura Cathrine Bjølstad)為妻,孟克在五個孩子中排行第二。

孟克的童年籠罩在疾病與死亡的陰影下,五歲時母親因肺結核過世,姊姊約翰娜.蘇菲.孟克(Johanne Sophie Munch)不久後患上同樣的疾病,妹妹蘿拉.凱瑟琳.孟克(Laura Cathrine Munch)亦被診斷出精神分裂症,孟克自己也是體弱多病且時時擔心會遺傳到精神病。他曾說:「我繼承了瘋狂的種子。自從我出生那天起,恐懼、悲傷和死亡的天使就一直站在我身邊。」死亡和失去的陰影不僅籠罩著孟克的生命,也成為他藝術創作的核心主題。1885至1886年間,孟克創作〈生病的孩子〉,描繪了病床上的姊姊和絕望無助的阿姨,這幅作品標誌著孟克開始以藝術探索個人經驗與情感的表達。

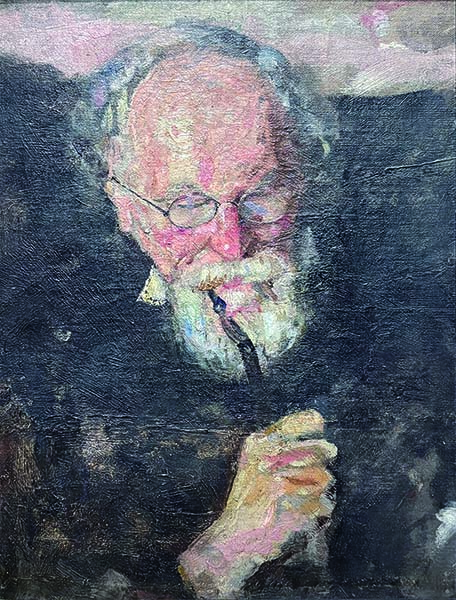

愛德華.孟克 克里斯蒂安.孟克與菸斗 1885 油彩畫布 37.5×28cm 奧斯陸孟克美術館藏

(攝影:林盈君)

孟克初期的作品深刻反映家族創傷以及複雜的互動。在〈克里斯蒂安.孟克與菸斗〉中,孟克以粗礪筆觸刻畫父親低垂的頭顱,刻意模糊的眼部輪廓阻斷了父子間的視線交流。畫中菸斗升騰的霧氣與灰白鬍鬚融為混沌色塊,暗示著持續廿年的憂鬱陰霾。據孟克的筆記記載,父親在妻子過世後陷入宗教狂熱,時常在房間裡來回踱步祈禱。當他不焦慮時可以和孩子們開心玩耍,但有時又會以暴力的方式處罰孩子,這種陰晴不定的狀況反覆折磨著孟克。他將心理狀態轉譯為物質性筆觸的技法,預示了後來的表現主義美學。

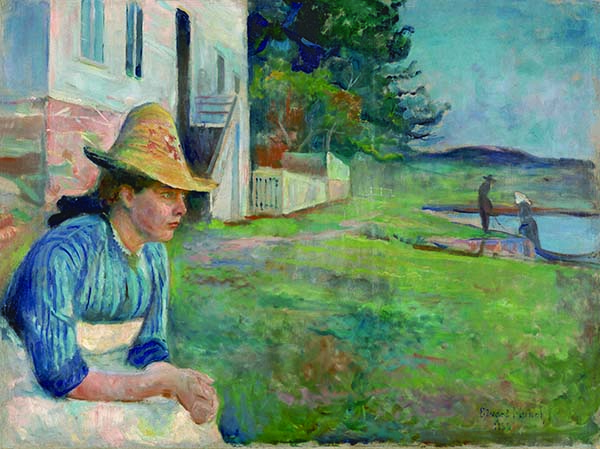

愛德華.孟克 傍晚 1888 油彩畫布 75×100.5cm 馬德里泰森─博內米薩國立博物館藏

©Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

同年創作的〈卡倫.比約爾斯塔德〉捕捉他的阿姨卡倫.比約爾斯塔德(Karen Bjølstad)低首縫紉的專注神態,預示孟克對人物內在精神的捕捉,畫中粗獷筆觸與沉鬱色調已顯露表現主義特質。卡倫在孟克母親過世後便搬去照料這個家庭,她留意到孟克在藝術上的才華,並拿出微薄的私房錢資助他學習和旅行,兩人一直保持著緊密的聯繫直到卡倫過世為止。〈傍晚〉以罹患精神疾病的妹妹為描繪對象,她的身影被壓縮在畫面左側,空洞凝視遠方的神情彷彿與周遭世界完全脫節。根據馬德里泰森─博內米薩國立博物館(Museo Nacional Thyssen-Bornemisza)的紅外線攝影分析,畫面右側原始構圖曾存在男性身影,經覆蓋修改後形成現今的孤寂意象。這些早期作品顯示孟克如何將私人創傷轉化為普遍性的人類情感圖騰。(全文閱讀600期藝術家雜誌)