女性、藝術與數位技術的交會

維也納美術館「激進軟體:女性、藝術與電腦1960-1991」

當今的權力不再以土地、勞動或資本來衡量,而是以獲取資訊的途徑和傳播資訊的手段來衡量……,我們這種物種既不能完全拒絕技術,也不能無條件地接受它,而是應該將技術人性化,讓人們能夠使用他們所需的資訊工具,藉以塑造並重新掌控自己的生活。──節錄自1970年《激進軟體》(Radical Software)第一卷第一期

時至今日,這段話依然受用而且發人深省。這個觀念的建立與推展可以追溯到1970年春天,當時貝歐.柯洛特(Beryl Korot)、菲利斯.格舒尼(Phyllis Gershuny,現名菲利斯.塞古拉〔PhyllisSegura〕)和艾拉.施奈德(Ira Schneider)在紐約共同創辦一本廣泛提供技術資訊的雜誌《激進軟體》。該雜誌早在全球資訊網(World Wide Web)問世前廿年、距今五十五年前,便以開放的態度探討機械、工具等時興技術的發展。儘管雜誌僅運作四年,發行十一期後於1974年停刊,但其去中心化的模式──廣泛提供如技術發展手冊般的資訊──可說是當今強調知識流通與普及理念的先驅。

以此本雜誌命題的展覽「激進軟體:女性、藝術與電腦1960-1991」,在維也納美術館(Kunsthalle Wien)的藝術總監米歇爾.科頓(Michelle Cotton)的策畫下,將時間軸提前十年,以卅年為跨度探討全球資訊網興起之前數位資訊與圖象激增的現象,以及其對當時藝術創作和視覺文化的深遠影響。展覽自2024年起,先後於盧森堡現代美術館(Mudam Luxembourg - Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean)與維也納美術館(展期至5月25日)展出,匯集十四個國家、五十位藝術家的一百餘件作品,展品類型涵蓋繪畫、雕塑、裝置藝術、電影、行為藝術以及電腦生成的插畫和文字。

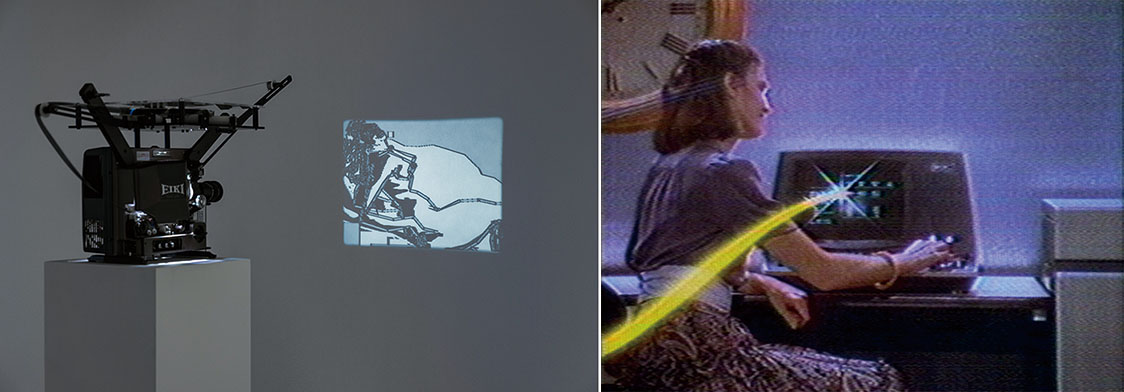

右/達拉.貝恩堡(Dara Birnbaum) 普普─普普影像:科亞克/王安 1980

©Courtesy Dara Birnbaum and Eletrconic Arts Intermix (EAI), New York

值得注意的是,展名副標題所提及的女性,提示此檔展覽旨在揭示數位藝術史上時常被忽略的女性藝術家。她們早在數位技術發展的初期便運用相關技術創作,試圖將數位藝術納入視覺藝術的範疇。然而在這段歷史的敘述中,女性與數位技術的深度互動往往被忽視,因此展覽特意聚焦於同樣受第二波女性主義運動影響的時期,以記錄數位藝術誕生時鮮為人知的歷史,並透過全面關注女性藝術家的作品,挑戰藝術與科技傳統上由男性主導的敘事模式。

「激進軟體:女性、藝術與電腦1960-1991」依時序劃分為五個子題:「零與一」、「軟體」、「硬體」、「家用電腦」以及「我寧願是賽博格,而非女神」,展出的作品追溯1960年代和1970年代,從積體電路計算的應用到微型電腦革命(Microcomputer Revolution),並見證1980年代個人電腦的誕生。早期的作品主要來自藝術家、詩人、作家和電影製作人,她們與數學家、科學家及工程師合作,利用大型電腦(Mainframe)和小型電腦(Minicomputer)進行實驗,創作出首批由電腦生成的影像與文本。1960年代的電腦主機體積龐大,往往佔據整個房間,其建造和操作成本極高,因此多由政府機構、大型企業和學術機構擁有。由於當時數據處理速度較慢,許多大學採用分時系統(Time-Sharing)讓多個使用者共用一台中央電腦,每位使用者可以在固定時間內使用中央處理器。這些機器取代了自17世紀以來,主要由女性以手寫方式進行的繁瑣計算工作。

Courtesy Sprüth Magers, photo: kunst-dokumentation.com

漢娜.達波文(Hanne Darboven)、維拉.莫娜兒(Vera Molnár)、烏拉.維根(Ulla Wiggen)與艾琳娜.阿辛斯(Elena Asins)是最早使用電腦進行繪圖與印刷創作的一批藝術家。當時有一些大學、技術學院和企業開始將電腦設備借出以用於展覽與藝術研究,使她們得以接觸這些技術,並開創電腦藝術的先河。

達波文自1960年代末開始的每日書寫實踐(Schreibzeit),透過大量形式多樣的作品,包括日曆、樂譜和書籍,探索時間可視化與具體化的樣貌。展出作品〈1世紀-ABC〉由十九個面板組成,每個面板包含四十二張紙,每張紙上的記號皆依據她獨特的符號系統標記而成。她嚴格規範自己每天工作八小時,其手寫的筆跡彷彿早期計算彗星、太空船與彈道飛彈軌跡時留下的大量手寫文件。雖然她的創作依舊以手工完成,但她將邏輯性、規律性與系統性思維融入藝術實踐,為後來運用邏輯結構、系統化思維或程式設計技術的藝術創作奠定了基礎。

Courtesy Randall Chase and University of Washington Libraries, Special Collections ©Bildrecht, Wien 2025

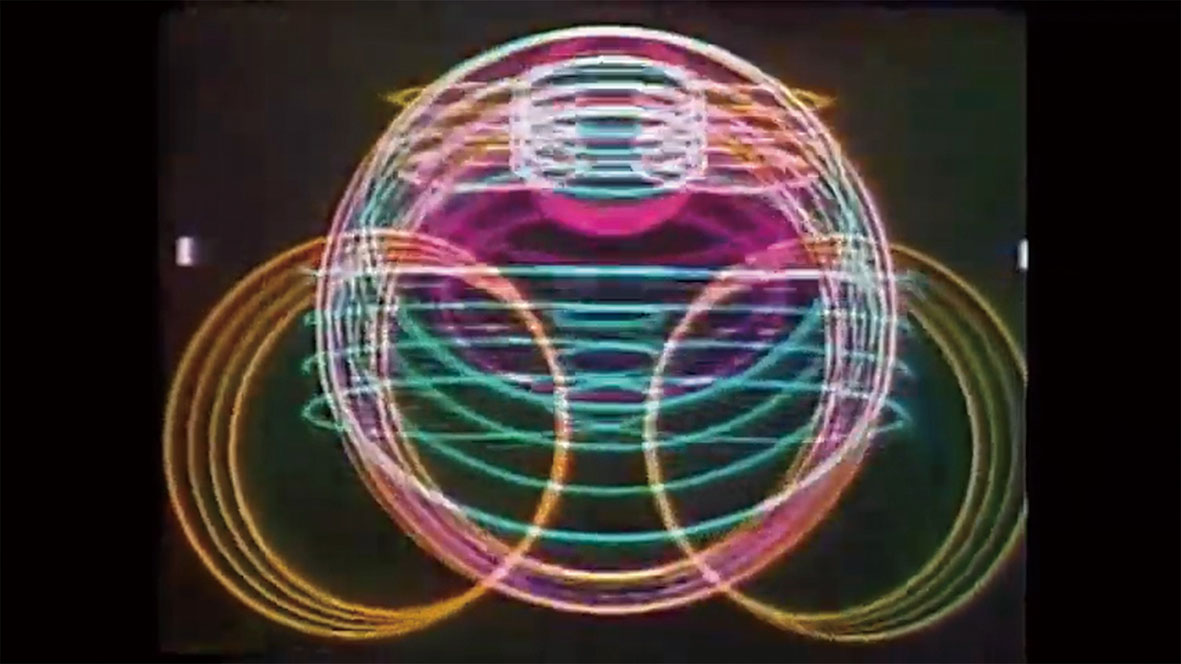

〈三維的三重視角比例33新計畫〉是阿辛斯於1989年創作的電腦生成作品。自1968年參加馬德里大學電腦中心(Centro de Cálculo)舉辦的研討會後,她開始運用該中心引進的IBM電腦創作演算法藝術。她利用演算法生成一系列幾何結構的奈克方塊(Neckercube),這些方塊在不同面板中呈現微妙的變化,構成一個持續演變、無止盡進化的過程。同樣在1960年代末探索電腦技術的桃樂絲.蔡斯(Doris Chase),則透過由藝術家與工程師組成的前衛團體「藝術與科技實驗」(Experiments in Art and Technology, E.A.T.)舉辦的活動,結識當時任職於波音公司(The Boeing Company)的威廉.菲特(Willia m Fetter)。在菲特的協助下,她利用波音公司的電腦程式設計技術創作首部數位動畫作品〈圓Ⅰ〉。該作延續她早期雕塑創作中對模組化原則的探索,影像中各種大小與不同顏色的圓,或飄浮、或如球體旋轉及彈跳,並在鮮明的音樂伴奏下以不斷變換的排列方式展現動態視覺效果。

Courtesy the artist, Hollybush Gardens, London, and Croy Nielsen, Vienna, photo: kunst-dokumentation.com

右/「激進軟體:女性、藝術與電腦1960-1991」展場一景Photo: kunst-dokumentation.com

夏洛特.喬翰森(Charlotte Johannesson)、柯洛特和羅絲瑪莉.托爾克爾(Rosemarie Trockel)的作品皆在探索傳統編織技術與數位媒介之間的關聯性。喬翰森於1960年代接受織布訓練,她發現紡織機的經緯線如電腦像素同樣是構建畫面的關鍵元素,因此結合傳統的編織技術與早期的電腦科技,透過對比與轉換程式語言和織布工藝中的垂直及水平線條,開創出獨特的跨界實驗。柯洛特的裝置作品〈文本與評論〉由織布、繪畫、圖形化的樂譜及五頻道錄像組成,探討織布與電腦技術之間的聯繫,並從女性主義的角度審視這些技術與勞動形式的歷史背景及性別議題。托爾克爾自1980年代起運用電腦技術創作一系列以毛線編織為主的作品。這些作品以毛線編織呈現,形式如畫作卻融入數位技術,展現傳統織物工藝與現代科技的結合。托爾克爾試圖將普遍視為女性專屬的材料從其固有語境中解放,並透過中立的生產過程重新詮釋,從而改變毛線在藝術創作中的傳統性別定位。

除了上述基於電腦程式與數位技術創作的作品,亦有藝術家將電腦視為工具,專注於其功能性,或受到機器本身及其材料設計的啟發。例如維根於1963至1969年創作一系列以積體電路等電子元件為主題的畫作,她集結各種電子設備與電腦內部的元件於同一畫面中,呈現出技術世界中不同單元和部件相互連結與協作的概念。而伊爾瑪.胡納富斯(Irma Hünerfauth)自1968年起利用消費社會中的剩餘材料創作動態作品,其約創作於1970年的〈眼睛與鈴鐺〉,在電腦主機板上焊接各式電子元件、電纜和塑料,並邀請觀者打開開關,與這件能相互震動並產生聲響的雕塑進行互動。(全文閱讀599期藝術家雜誌)

【4月專輯│從電腦紀元到網絡藝術】