直覺而深刻,即時且震撼

諾亞.戴維斯畫中私人記憶與集體歷史的交錯

撰文│林盈君(Savi Lin).圖版提供│Barbican Art Gallery(藝術收藏+設計 2025年3月210期)

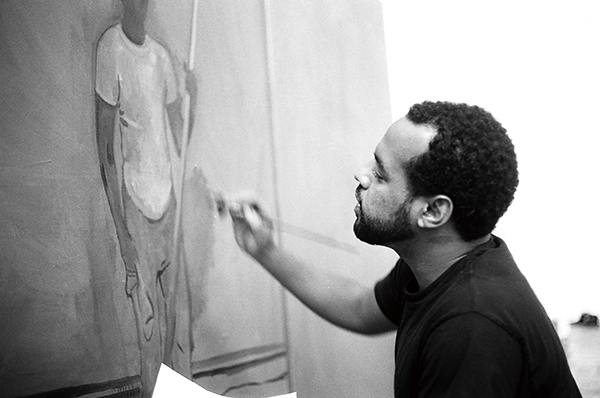

在洛杉磯工作室創作中的諾亞.戴維斯

Noah Davis at work, Los Angeles, 2009

Photo: Patrick O'Brien-Smith

諾亞.戴維斯(Noah Davis, 1983-2015)的作品在非裔藝術家的敘事傳統中占據了一個特殊的位置。他並未如許多政治性強烈的非裔美國藝術家,直接以控訴或強烈的社會批判為主,而是透過一種詩意、隱喻和細膩的象徵,來表達非裔生活的複雜性。他的畫面經常帶有一種靜謐的情感,描繪日常生活中細微的瞬間,這種敘事方式使他在非裔藝術家的光譜上形成獨特的聲音。僅管他在年僅32歲時因罕見的軟組織癌於加州去世,但他的作品仍然持續影響當代藝術界。今年1月,倫敦巴比肯藝廊(Barbican Art Gallery)與德國波茨坦藝術博物館攜手合作,舉辦了戴維斯在英國的首度回顧展,展出他自2007至2015年去世前創作的50多件繪畫、雕塑和策展作品,完整呈現藝術家留給後世的藝術遺產。

諾亞.戴維斯2011年作品〈為我父親而畫〉

Noah Davis, Painting for My Dad, 2011 Rubell Museum

© The Estate of Noah Davis. Courtesy The Estate of Noah Davis and David Zwirner. Photo: Kerry McFate

● 私人記憶與集體歷史的交錯

戴維斯的作品往往具有強烈的個人記憶色彩,但同時也與非裔社群的集體記憶產生對話。例如,〈為我父親而畫〉(Painting for My Dad, 2011)描繪了一位孤獨的非裔男性,他站在深淵的邊緣,凝視著燦爛星空,持著油燈的背影,像是想要看清前面的路。他的孤寂感與愛德華.霍伯畫中的漂泊人物產生微妙對照,這種視覺語彙既帶有個人的私密情感,也讓觀者思考非裔身份在美國文化中的位置──一種既被忽略、卻又無所不在的存在狀態。2011年是戴維斯的生命中的轉折點,他在年初成為一位父親,在年底失去關愛他的父親。這些得到與失落的個人情感,綿綿地織進他如夢境般的畫面裡。

諾亞.戴維斯2014年作品〈河畔之村:阿拉貝斯克舞姿〉

Noah Davis, Pueblo del Rio: Arabesque, 2014

© The Estate of Noah Davis. Courtesy The Estate of Noah Davis and David Zwirner. Photo: Kerry McFate

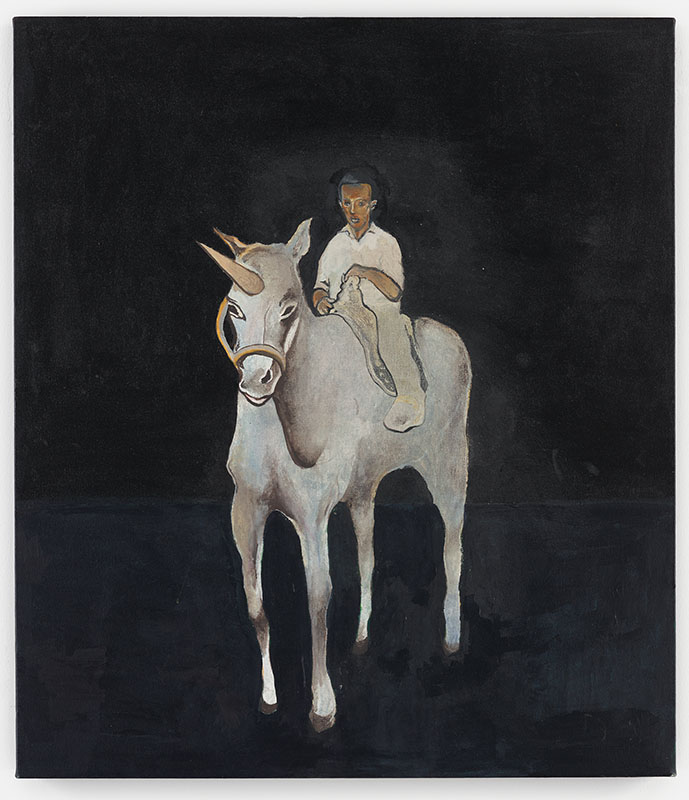

諾亞.戴維斯2007年作品〈40英畝土地和1頭獨角獸〉

Noah Davis, 40 Acres and a Unicorn, 2007

© The Estate of Noah Davis. Courtesy The Estate of Noah Davis and David Zwirner. Photo: Anna Arca

★本文為文章節錄,更多精彩內容,請見2025年3月號210期《藝術收藏+設計 Art Collection + Design》雜誌

【三月專輯│Profound Beauty黑出晦冥,於幽邃處探真專輯】