我走過的藝術道路

選擇了藝術,這是一條孤獨又漫長的道路,沒有捷徑,要以堅毅的信念,懷抱熱情及理想,持續不斷地走下去。

從喜歡畫畫開始一路走來已七十多個年頭,藝術道路上的酸、甜、苦、辣,自在心頭,回望我在1967年,三十而立成家立業的階段,在巴黎寫的唯一一首詩。

門,這熟悉而陌生的存在;

如何地勾引我無限的思潮與眷懷:

懵懂裡,你我通過了它來到此人間世界,

發現了歡樂的瓊漿,也嚐著了悲哀的苦汁;

春夏帶來了新生希望,

秋冬卻是孤零寒瑟⋯

在這忽隱忽現,驟陰驟晴的宇宙,

你我不斷地摸索探求;

為的只是不醉生夢死,為的是解知生存的真義⋯

啊!這兒那裡,到處是門:許是其中之一,

能賦予我們,解此生謎之鍵!?

──廖修平,1967年5月 於巴黎

藝術創作源於生活的觀察、體驗、內化、轉換。兒時跟隨母親去艋舺龍山寺的祭儀記憶;從台灣、東京、巴黎到紐約,跨文化的求藝之路;返台推廣版畫藝術及受邀前往日本、中國教學的經驗;季節時序、生活雅趣的哲理探尋;社會現象的體察;生命中的巨變;各階段的藝術表達都緊扣「門」之隱喻。隨著年歲的增長,愈發體會出生命的自身,就是一連串的門,通過一扇門,即能進入另一個嶄新的歷程,敞開「生之門」後,不正是一幕幕的人生舞台。

求藝之路上有父母親與家人無私的支持,更有師長們的栽培與提點,同儕藝友同行相伴,後生晚輩的鼓舞,才能一步一腳印穩當踏實地走過。

就讀大同中學時遇見我的美術啟蒙老師吳棟材,打下繪畫基礎。在台灣省立師範大學(現國立台灣師範大學)不分科的學制下有機會與四位導師,大一陳慧坤、大二孫多慈、大三袁樞真、大四廖繼春,還有馬白水、黃君璧、林玉山、金勤伯、溥心畬等師長學習。課餘時到李石樵的畫室習畫,假日揹著畫架與同儕、師長到台北近郊淡水、北投等地寫生。永遠牢記李老師說過的話:「藝術這條路不好走,要畫得好只有一個方法,就是一直畫,迷爛畫(勤畫),什麼天分,都是騙人的!」也許是昔日的堅持,才能鍛鍊出對藝術不懈的毅力。

台灣省立師範大學畢業後,我前往日本就讀東京教育大學,專攻油畫,並師從松木重雄教授。學期前兩週,老師會帶領學生前往日本鄉村寫生,強調面對自然不應只是描繪景物的表象,而是要捕捉景物的真實。當時,我在原本是掃具間僅三個榻榻米大的空間,奮力完成〈台灣小鎮(淡水)〉、〈寺廟〉,並分別兩次入選日展,100號的〈七爺八爺〉、〈廟神(一)〉榮獲日本示現會獎勵賞。為日後還可從事設計養家,私下與高橋正人教授學習設計與構成原理。留日期間亦接觸了蝕刻金屬版畫,也利用暑假研究平版畫,某次在日本百貨店看到世界巨匠版畫展,開啟我踏上版畫藝術道路的契機。

1960年代藝術的重心在巴黎,1964年年底我前往巴黎,進入巴黎國立高等美術學院(École Nationale Supérieure des Beaux-Arts)進修油畫,夏士德教授(Roger Chastel, 1897-1981)的一番話:「你來自東方,應該有自己的文化、美學和風格。」促使我決心要找出自己的藝術道路。在版畫十七工作室(Atelier 17)追隨海特教授(S. W. Hayter, 1901-1988)學習(彩色)金屬版畫,拼命地實驗練習,奠定了版畫創作的關鍵技法:凹凸併用、一版多色(Color Viscosity Printing)。此時的我,在風格的探尋路上與嶄新的版畫技術相遇了,碰撞出美麗的結晶,是東方博物館中的瓷器、青銅器上的斑爛色彩及浮雕紋理;是思鄉、望鄉,兒時記憶的門神、七爺八爺、廟宇、龍柱⋯⋯;亦是生命自身不斷通過的「門」之意象。

1965年年初抵達巴黎,先窩居在小旅館,而後搬到廉價的公寓,住的房間類似「傭人房」,衣食洗漱相當不便。初期靠著畫巴黎風景畫維生,也積極創作版畫,以台灣民俗圖騰結合暖色、菱形、對稱構圖為題材的版畫完成時,海特教授特別激賞。一聽說巴黎文化局擁有藝術村便前往爭取機會,被巴黎市文化局長看中作品〈拜拜〉,以50法郎購買,現收藏於巴黎現代美術館(Musée d'Art Moderne de Paris)。在台法無邦交的情況下得以入住市政府所管轄的巴黎國際藝術村(Cité internationale des arts),生活才能稍微安定,專心衝刺。

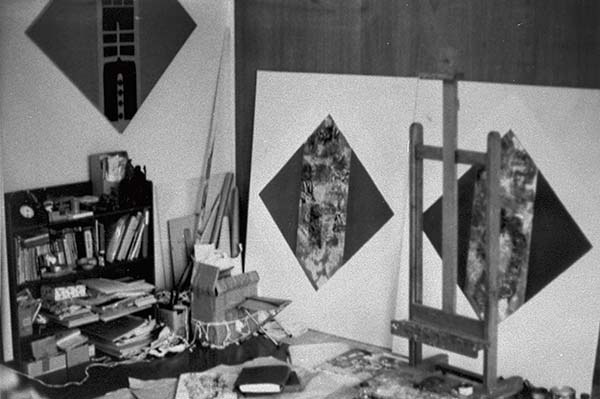

1968年法國鬧學潮動盪不安。年底應美國邁阿密現代美術館(Miami Museum of Modern Art)個展邀請,而移居紐約。經海特教授的引薦,進入紐約普拉特版畫中心(Pratt Graphics Center)擔任助手,見識到多樣的版畫技術。另到羅伯特.布雷克朋(Robert Blackburn, 1920-2003)的創意版畫工作室(The Creative Printmaking Workshop)專心創作。1971年於紐澤西安置了個人工作室,專注於各種版材與套印技術的研究。由一版多色、凹凸併用的金屬版,轉為拼版套色,或以滾筒滾製彩虹般的漸層色調,或以不上墨的方式將紙張表面壓出肌理。「門」這個意象與台灣民俗「經衣錢」上的符號成為這時期的創作語言。作品樣貌趨向精簡、硬邊。也更積極地參與展覽、競賽、國際版畫雙/三年展等,時有得獎──「太陽節」系列。(全文閱讀598期藝術家雜誌)

【3月專輯│廖修平專輯】