廖修平的藝術密碼

圖騰組構、符號創造

藝術密碼、藝術圖騰與符號

藝術的確有密碼,否則不需要藝術評論或藝術史學家的反覆探釋。不過,密碼只不過是統稱,具體而微則是藝術的創作歷程、形式內涵、美學意義、歷史價值⋯⋯,這些觀念性的成分相當深刻而不易解讀,如同科學一樣必須藉由不同的分析取徑或方法取得解答。一件看似極為簡單明白的作品(如極簡藝術或寫實繪畫),也充滿著隱晦的密碼等待被揭露。

圖騰是文化產物,人類各個社會有不同的展現。古代圖騰圍繞在宗教祭祀活動,現當代則是代之以流行文化,特別是資訊科技崇拜下的各種「集體沸騰」(collective effervescence,法國古典社會學家涂爾幹〔Émile Durkheim〕用語)。圖騰的樣貌會因時代有所改變,更被認為有貫古通今的心靈共振作用,在結構主義人類學家李維史陀(Claude Lévi-Strauss)的理論中有此主張。圖騰因此有神聖(sacredness)性質,和凡俗(profanity)共同構成社會空間,形成文化能量的張力配置。當今藝術中的圖騰還是常見,流行文化、政治圖象等都有神聖的氛圍,形成一種獨特的視覺奇觀(spectacle)。

藝術充滿符號性的指涉,基本元素如顏色、線條、構成等就是符號,而創作元素組織成各式各樣的表現,形成更複雜幽微的符號。藝術符號不盡然是非具象的圖象,風景畫可以是自然、田園或宗教的象徵,靜物畫構成一種人與物、環境(背景)關係,並非瓶罐擺放在桌上而已。符號無法立即可解,藉由人類社會的約定俗成而成為共識,如語言、數字。藝術符號比一般符號更不明確、不易溝通,因此更需要一定的析理方能掌握。創作風格是高層次的藝術符號,畢卡索、張大千的作品形式突出,但兩位大師的符號非三言兩語所能窮盡,有時甚至須借助符號學(semiotics)中的能指(signified)與符指(signifier)的結構方能竟其功。簡言之,藝術當然可看熱鬧,若要觀門道之堂奧,非得進入此符號系統不可。

一般而言,符號應用於現代日常生活,圖騰則可見於更沉澱的歷史族群文化,兩者往往交互影響。在眾多台灣美術創作者之中,專注於符號與圖騰的藝術家非廖修平莫屬。他運用符號與圖騰做為創作元素,相當有辨識度,走出早期的印象派創作,藉由符號與圖騰的再現和現代、本土接軌。

藝術圖騰、符號與文化認同

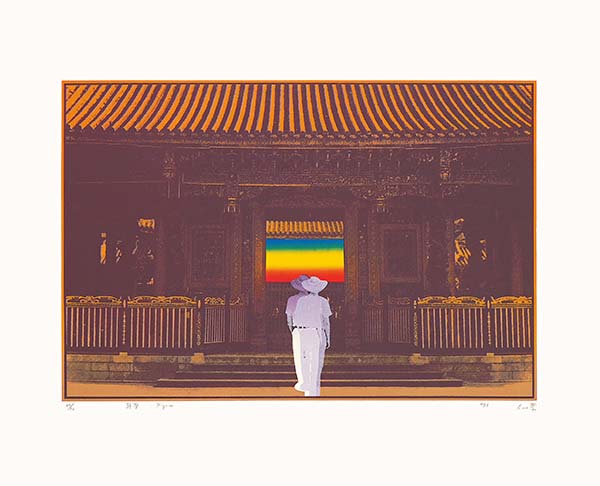

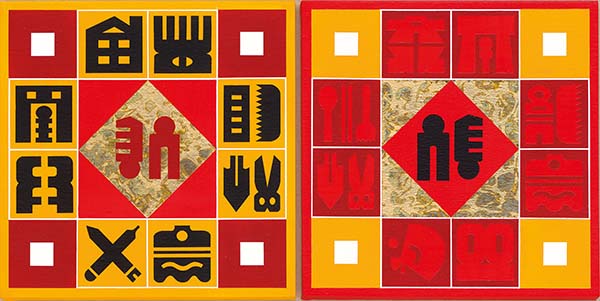

廖修平的創作歷程其實是多元、疊加的。媒材上除了現代版畫,素描、油畫也相當擅長,更有立體創作;主題方面除了常見的構成,也有風景、日常生活、社會觀察、環境感懷、心路歷程等表達。簡要如下:風景油畫(1955-1966);回文(1962-1964);廟飾(1965);門、菱形(春聯)(1966);經衣(1968);漸層色(1969);七彩彩虹,金、紅、黑與凹凸(1971);浮雕畫(1973);朝拜者與廟門彩虹,供桌與香爐(1975);蔬果花葉(1978);文人雅聚,水彩靜物(1979);石樹庭園,彩虹陰影(1982);立體造形(1983);「木頭人」系列(1984-1988);山水(1984);迷彩(1990);節慶生活(1992);四季之敘(1994);桌上杯壺(1998);結與默象(1999);夢境之手(2004);弧形經衣(2005)⋯⋯。

若根據前述的分類來觀察廖修平的創作歷程,可以明顯看出他是非常有意識地將民間圖騰與日常符號應用於創作中,如廟宇或金紙圖騰,紅、黑、金色彩符號,或木頭人、繩索與框架象徵,因此有著特定的文化語境,展現頗為強烈的文化認同,特別是他長年在國外打拼,感受到和歐、美、日文化的差異性(difference)。是的,就是因為文化板塊的擠壓促使他省思自身文化做為創作的主要泉源。(全文閱讀598期藝術家雜誌)

【3月專輯│廖修平專輯】