當代藝術大觀:24道線索|2016/3/24~6/26|高雄市立美術館|

透過廿四位藝術家使用纖維材質的多元展現,探索生命軌跡與故事,展覽以「織境」、「縫合」、「編輯」三大主軸展開。在「織境」中,觀看藝術家以纖維媒材描述人與天地對應的宇宙自然萬象,如以傳統紮染呈現如水墨渲染的台灣壯麗山景,或以竹編凝結了巨浪拍岸的想像。「縫合」的子題則探討藝術家如何回應於個人、族裔、性別、社會政治領域中的對峙與拉力,藉由織品布料混搭拼接與縫補的概念,交織於現實與想像間,縫合經驗記憶的裂縫,拼接不同的時空印象。在「編輯」一題中,呈現作品如日記般刻畫生命情景,從身體感的私密敘事到充滿象徵意味的文學詩性。

藝術家以纖維材質特有之溫柔而細膩敦厚的語調,表現充滿現實感的土地倫理,其間故事來自日常民間與個人的經驗,有現實的積極性亦有避世的浪漫,有濃厚的幻想,也有深刻的矛盾,呈現出迷人的節奏感。

日本浮世繪—東京富士美術館典藏精選展|2016/6/4~7/31|國立台灣美術館|

由東京富士美術館策畫選件,以一百件浮世繪木刻版畫作品介紹日本江戶時代盛行的浮世繪木刻版畫與其所代表的時代背景、文化風俗及美學傳統。包括以風景繪著稱的葛飾北齋「富嶽三十六景」及歌川廣重「東海道五十三驛站」兩大經典系列,加上喜多川歌磨的大首繪美人畫、歌川國芳的戲畫等。展覽分兩大專區介紹「江戶浮世繪」及「上方浮世繪」,除了風景畫及美人畫之外,也展示活躍發展於關西地區的歌舞伎演員畫(役者繪)。

浮世繪版畫的興起,帶動了常民大眾的生活娛樂和日常消費,其中包括戲劇和美術的發展,因應而生的還有娛樂場所的出現、商業的盛行、印刷的技術也讓可多次複印的浮世繪版畫有了普及而蓬勃的發展。浮世繪藝術的風格影響領域不僅和日本美術的發展息息相關,它更遠渡重洋影響了法國印象派許多藝術家,並在當時引起一股日本主義的風潮。

物.理|2016/1/23~4/17|台北市立美術館|

十四組團隊,來自八國的創作組合,藉由空氣、聲音、光、電、水等自然元素的操作,適切反應當代藝術回歸事物本質的形上觀照,突顯藝術跨越科際學科疆域的教育潛質,以作品為觸媒、觀者為介質,共同開啟一場跨五感的現象體驗。 展覽呈現當代藝術運用簡單技術原理呈現出的豐富態樣,觀察藝術家透過物理或相關應用手法所為的藝術實踐。「物.理」所提供的觀點,隨著混種、跨域、科際整合的思潮,將這些變化狀態的道理揭開來,放在當代藝術場域中。展覽呈現藝術與「物之理」相遇的現場,它不是只在音場、電場、空氣場運作,藉由作品裝置多重層次的表達意圖:心理的、感官的、社會的、人文的、抽象的⋯⋯,藉由展覽呈現藝術家所安排的特定物理狀態,撞擊出與實驗室不同的效果。此外,館方針對國高中美術、物理、生活科技等跨領域教師,籌畫一系列研習工作營活動。

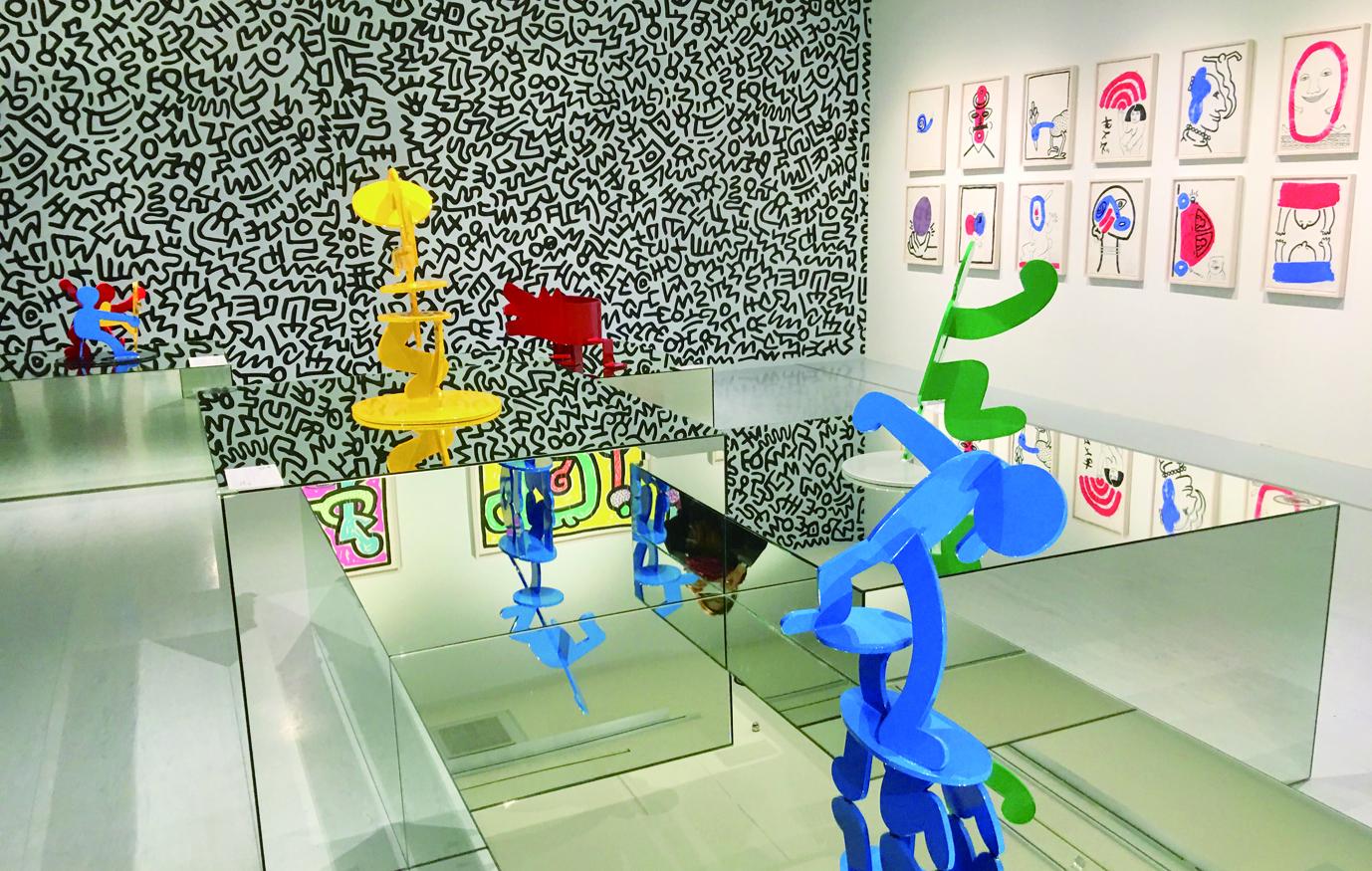

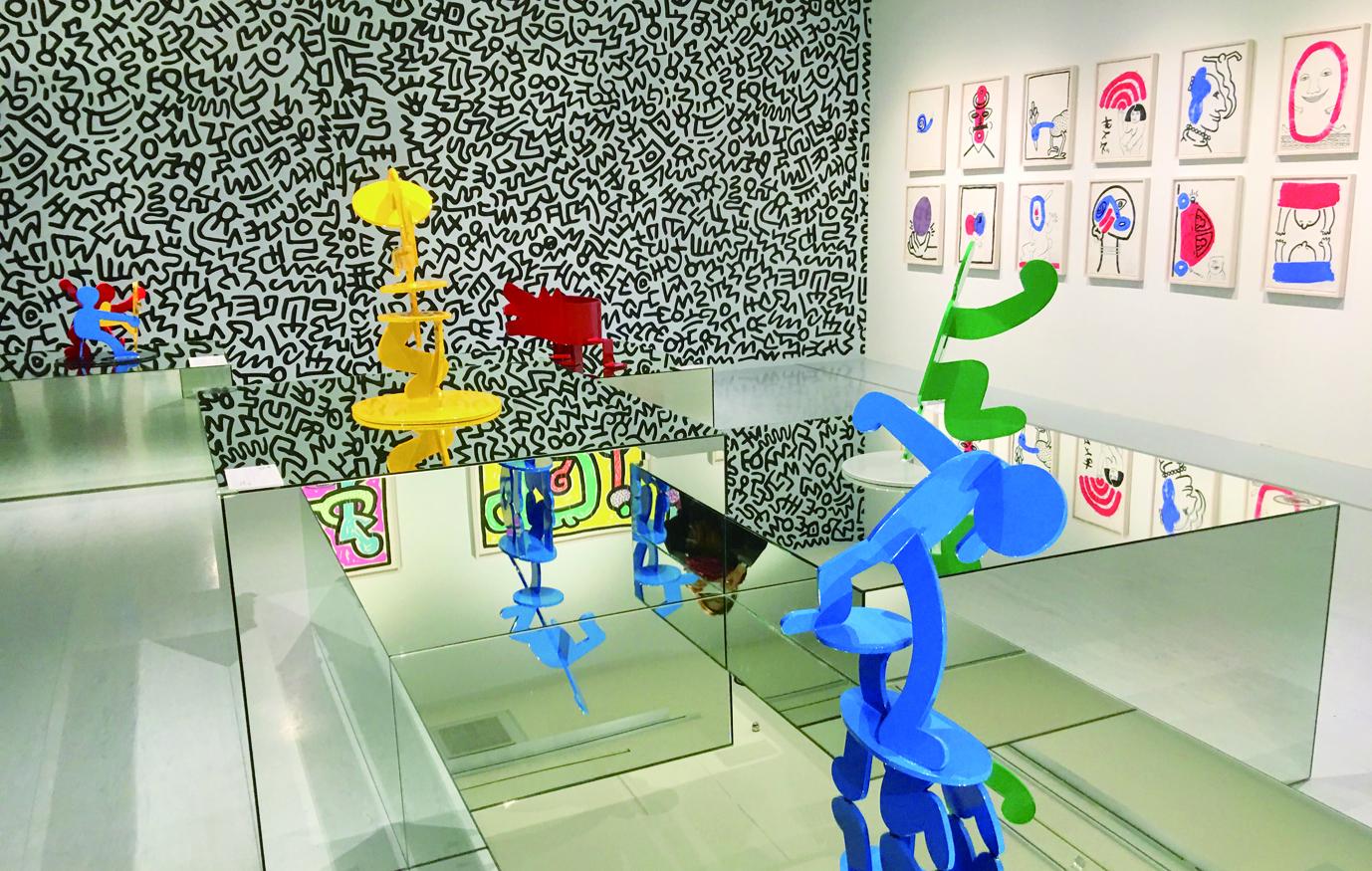

普普.塗鴉—凱斯哈林特展|2016/1/20~4/10|國立歷史博物館|

凱斯.哈林(Keith Haring)被視為紐約街頭塗鴉代表性人物之一,他以白色粉筆勾勒出簡單的線條,形成平面的空心圖樣,如人物、動物、符號等,隨後漸漸地在電線杆、廣告牌、水泥柱上也能看到他的創作,作畫工具也包羅萬象,例如噴漆、筆刷。而凱斯.哈林的作品多以紅、藍、綠三原色為主,乍看之下雖然像是無心而繪的塗鴉,但他的作品中經常蘊含著對愛、生命、自由以及戰爭的體悟。透過創作,凱斯.哈林傳遞對世界的關懷、兒童福利的重視以及喚起人們對社會議題的關心。

展覽呈現日本中村凱斯.哈林美術館所珍藏的一百卅三件凱斯.哈林作品,包含畫作、雕塑、海報以及數件1980年代凱斯.哈林在地鐵中的塗鴉作品。其中更展出凱斯.哈林最為人所知的「圖象」系列,包含〈閃耀嬰兒〉、〈天使〉。此外,展場亦放映紀錄片「凱斯.哈林的奇幻世界」,讓民眾能夠透過影像更加進一步了解這位塗鴉奇才。

2016台北雙年展—當下檔案.未來系譜:雙年展新語|2016/9/10~2017/2/5|台北市立美術館|

台北雙年展由台北市立美術館邀請客座策展人柯琳.狄瑟涵共同合作,結合國內外近八十組藝術家展出,試圖延續地緣意義與時代議題,建構出關注泛亞洲的獨特視野。展覽期間,交織進行的展覽、表演藝術、放映會、論壇、朗讀、研討會、工作坊等藝術計畫,密切與在地文化和教育機構協力合作。協力夥伴橫跨亞洲與學術機構,包含台北國際藝術村、牯嶺街小劇場、國立台北藝術大學舞蹈系、紀州庵文學森林、國立台南藝術大學視覺藝術研創中心、香港亞洲藝術文獻庫等。

客座策展人柯琳.狄瑟涵引述美國人類學者大衛.格雷伯著作《規則的烏托邦:論科技、愚昧與官僚制度的私樂》,進而提問:如何在不失去碰撞力度與批判敏銳性的情狀下,針對官僚制度及其延伸的結構性暴力提出批判思考?狄瑟涵透過檔案演繹和詮釋,重新思索「展示的權力」,深化美術館漫遊於知識體系間的觸媒角色。

秦.俑—秦文化與兵馬俑特展|2016/5/7~8/31|國立故宮博物院|

由國立故宮博物院、國立科學工藝博物館、陝西省文物交流中心、甘肅省文物數據信息中心、時藝多媒體以及閣林文創合作策畫的「秦.俑—秦文化與兵馬俑特展」,於國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展室展出。本展於秦始皇帝陵博物院、陝西歷史博物館、甘肅省博物館、甘肅省文物考古研究所等博物館、考古單位的館藏珍品中,選出一百八十九件文物,呈現秦人自起源至盛世的考古紀錄,與甘肅馬家塬及大堡子山遺址及墓葬等珍貴的新考古發現。

策展人蔡慶良及張志光以「秦與周戎」、「東進稱霸」、「變法革新」、「秦始皇帝」,以及「漢承秦制」等五大展區呈現考古研究的發現。此次展出許多一級文物,如戰國時期的〈金怪獸〉、春秋五霸之一秦穆公的相關文物〈子車戈〉、秦惠文君(後為秦惠文王)時期的〈杜虎符〉,以及華麗的〈西戎貴族復原馬車〉等。

鏡—李小鏡回顧展|2016/5/21~8/14|台北市立美術館|

展覽呈現1980至2015年間李小鏡具代表性的十四組系列作品,包含平面攝影、輸出裝置、數位互動、浮空投影與3D列印等多媒材創作。

李小鏡出生於1945年,長年旅居紐約,因1990年代以電腦合成動物與人面的系列平面作品,而受到歐美藝壇矚目;「十二生肖」、「108眾生相」、「審判」等系列,即是李小鏡將半人半獸做為心象獸性投影的創作開端,藉由「擬獸」的視覺轉譯以及人物面相變形,將抽象的精神個性具象化。回顧展採倒敘年表呈現,2016年探究環境議題的新作〈NEXT〉,以一隻由李小鏡虛構而出的、似爬蟲類的水中生物為主角,透過3D列印與互動裝置,呈現李小鏡對於未來世界的科幻想像,而此作也與1999年拍攝生物形體轉變為人類驅體的錄像作品〈源〉互為文本,為李小鏡的物種演化觀留下新的注腳。此外,展場將2001年的「夜生活」與2007年的「叢林」兩系列相互並置,於展場內搭設環形酒吧桌椅與叢林夜間實境音效。

新世代英倫創造:走進海澤維克工作室|2016/3/5~5/15|台北市立美術館|

由倫敦皇家藝術學院建築系主任凱特.古德溫策展,精選工作室過去廿年約卅五件具原創性的代表作,涵蓋家具設計、公共藝術、建築到城市再生規畫等作品。透過「細說從頭」、「構思」、「製作」、「敘事」四個單元,藉由實物大小模型、測試品、原型、材料、照片、手稿、影片等物件,引領觀眾進入海澤維克工作室,窺探團隊創意發想及具體實踐的過程。展覽已於新加坡國家設計中心、北京中央美術學院、上海當代藝術館及香港PMQ元創方巡迴展出。台灣部分由台北市立美術館、英國文化協會及「非凡英國」推廣活動共同主辦。

湯瑪斯.海澤維克1970年出生於倫敦,是英國新世代備受矚目的設計師,創作形式多元,主要代表作品包括2010年上海世博會英國國家館「種子聖殿」、2012年倫敦奧運聖火火炬、倫敦帕丁頓盆地的捲動橋、倫敦新巴士及陀螺椅等。

另一種目線—王信攝影展|2016/10/29~2017/3/5|台北市立美術館|

王信,1941年生於鹿港,成長於台中。1970年畢業於東京農業大學畜牧學科,後改學攝影,1972年於東京寫真專門學校畢業。1972至1973年拍攝「訪霧社」系列,1974年在日本和台灣巡迴展出受到矚目,返台後投身報導攝影。1974至1975年間,王信前往蘭嶼拍攝「蘭嶼.再見」系列,開台灣報導攝影先河。1985年出版攝影集《蘭嶼.再見》。1979和1989年則拍攝有「澎湖風土記」系列。

展覽透過作品計畫與創作時間雙軸,集結攝影生涯中具代表性的六百件作品、十四個主題與系列,包括王信留學日本時期攝於東京三浦海岸的〈自悼〉,以政治恐怖事件為題材完成的〈逃亡者之眼〉,記錄家鄉生活日常的〈我的故鄉台中〉等,除此之外,諸多攝影作品刻畫了1970年代戒嚴與白色恐怖時期報導攝影的社會氛圍,深刻記錄台灣社會運動的進程。展出物件包含作品導言、文獻紀錄與大事紀、紀錄片和作品影像播映。

蜷川實花展 MIKA NINAGAWA|2016/3/19~5/8|台北當代藝術館|

展覽呈現蜷川實花近廿年來的創作軌跡,包括靜態攝影代表作,例如「花」、「液態夢幻」、「櫻」、「名人肖像」、「自拍像」、「種一棵樹」,以及「暗黑」等系列,展場規畫一裝置空間〈TAKE OVER THE WORLD〉,集結了歷年影像創作、商品企畫及時尚設計等。展覽帶領觀眾感受日本消費文化中的耽美現象與內在矛盾、窺探蜷川個人與私密內心的領域,並以作品宣告攝影不僅是影像再現的方法,也是自我主張、自我實現的媒介與手段。

蜷川實花大學時以女性攝影師之姿,崛起於日本藝壇,並於2001年獲得日本木村伊兵衛攝影獎。憑著獨特的視覺風格和鏡頭美學,蜷川實花在攝影界和市場上獲得極大的成功。2007年跨足影業,完成電影「惡女花魁」以及2012年的「惡女羅曼死」。此後,蜷川實花跨足流行文化產業,2015年始,蜷川實花進一步發表自創品牌「M/mika ninagawa」,推出個人風格鮮明的服飾設計,積極進軍時尚產業。

看穿:每張照片都是一個謎|2016/7/16~10/30|高雄市立美術館|

此展由法國攝影史學者米榭勒.費佐(Michel Frizot)以其長年收藏的照片與研究成果為基礎策畫而成,是從照片中的影像著眼,進而探討攝影本質、美學與史觀之攝影專題研究展。

展出的一百六十餘幅照片大多出自佚名攝影者:被遺忘的攝影家或業餘攝影愛好者,作品年代涵蓋的時期逾百年之久。這些從暗房出品的、見證著攝影術進展歷程的古董照片或老照片,呈現了相紙經時光洗禮後特有的質感,也烘托著照片中影像映照出的各種抽象訊息,如眼神、姿態、關係、象徵、時空氛圍,使觀看照片成為一種近似解謎的心智探索。策展人費佐圍繞著照片存在的要素,從「影像的觀看與取捨」、「攝影與成像的奇異性」、「攝影者的權衡」、「被拍攝者的回眸」、「視覺訊息的負載」、「觀看者的提問」等議題,娓娓道出影像的「謎」感從何而來。每張照片誠然都是一個謎,但每張照片也是不可多得的影像傑作。

朗誦/文件:台北雙年展1996~2014|2016/8/13~2017/2/5|台北市立美術館|

展覽回顧1996年以來台北雙年展的轉變,梳理歷年台北雙年展的檔案,包含策展論述、藝術家作品及計畫、線上展覽、報導與評論、大事記要及數據圖等各式文件、影音圖象、手稿等。展覽於每一屆展出一件具有延續性的參展藝術家作品,此外,也邀請藝術家余政達、周育正以創作回應「台北雙年展」此一藝術機制。余政達透過〈台北雙年展之歌〉,將1996年台北雙年展之雙年展宣言改編為一曲「A capella(無伴奏合唱)」;周育正的〈特別節目〉,邀請多位藝術評論者描述歷年台北雙年展的策展論述,透過廣播劇的形式播放於展場。

學者呂佩怡策畫歷年策展人對談活動,包括國際策展人南條史生、巴特繆.馬力(Bartomeu Mari)、瓦希夫.寇東(Vasif Kortun)、提達.佐赫德(Tirdad Zolghadr)、安森.法蘭克(Anselm Franke)等來台參與。此外,策展人徐文瑞策畫的「比野拉拉松」論壇(Biennalathon),12月於空場邀集藝術界人士,討論廿年來台灣藝術生態的轉變與反省。

當代藝術大觀:24道線索|2016/3/24~6/26|高雄市立美術館|

透過廿四位藝術家使用纖維材質的多元展現,探索生命軌跡與故事,展覽以「織境」、「縫合」、「編輯」三大主軸展開。在「織境」中,觀看藝術家以纖維媒材描述人與天地對應的宇宙自然萬象,如以傳統紮染呈現如水墨渲染的台灣壯麗山景,或以竹編凝結了巨浪拍岸的想像。「縫合」的子題則探討藝術家如何回應於個人、族裔、性別、社會政治領域中的對峙與拉力,藉由織品布料混搭拼接與縫補的概念,交織於現實與想像間,縫合經驗記憶的裂縫,拼接不同的時空印象。在「編輯」一題中,呈現作品如日記般刻畫生命情景,從身體感的私密敘事到充滿象徵意味的文學詩性。

藝術家以纖維材質特有之溫柔而細膩敦厚的語調,表現充滿現實感的土地倫理,其間故事來自日常民間與個人的經驗,有現實的積極性亦有避世的浪漫,有濃厚的幻想,也有深刻的矛盾,呈現出迷人的節奏感。

日本浮世繪—東京富士美術館典藏精選展|2016/6/4~7/31|國立台灣美術館|

由東京富士美術館策畫選件,以一百件浮世繪木刻版畫作品介紹日本江戶時代盛行的浮世繪木刻版畫與其所代表的時代背景、文化風俗及美學傳統。包括以風景繪著稱的葛飾北齋「富嶽三十六景」及歌川廣重「東海道五十三驛站」兩大經典系列,加上喜多川歌磨的大首繪美人畫、歌川國芳的戲畫等。展覽分兩大專區介紹「江戶浮世繪」及「上方浮世繪」,除了風景畫及美人畫之外,也展示活躍發展於關西地區的歌舞伎演員畫(役者繪)。

浮世繪版畫的興起,帶動了常民大眾的生活娛樂和日常消費,其中包括戲劇和美術的發展,因應而生的還有娛樂場所的出現、商業的盛行、印刷的技術也讓可多次複印的浮世繪版畫有了普及而蓬勃的發展。浮世繪藝術的風格影響領域不僅和日本美術的發展息息相關,它更遠渡重洋影響了法國印象派許多藝術家,並在當時引起一股日本主義的風潮。

物.理|2016/1/23~4/17|台北市立美術館|

十四組團隊,來自八國的創作組合,藉由空氣、聲音、光、電、水等自然元素的操作,適切反應當代藝術回歸事物本質的形上觀照,突顯藝術跨越科際學科疆域的教育潛質,以作品為觸媒、觀者為介質,共同開啟一場跨五感的現象體驗。 展覽呈現當代藝術運用簡單技術原理呈現出的豐富態樣,觀察藝術家透過物理或相關應用手法所為的藝術實踐。「物.理」所提供的觀點,隨著混種、跨域、科際整合的思潮,將這些變化狀態的道理揭開來,放在當代藝術場域中。展覽呈現藝術與「物之理」相遇的現場,它不是只在音場、電場、空氣場運作,藉由作品裝置多重層次的表達意圖:心理的、感官的、社會的、人文的、抽象的⋯⋯,藉由展覽呈現藝術家所安排的特定物理狀態,撞擊出與實驗室不同的效果。此外,館方針對國高中美術、物理、生活科技等跨領域教師,籌畫一系列研習工作營活動。

普普.塗鴉—凱斯哈林特展|2016/1/20~4/10|國立歷史博物館|

凱斯.哈林(Keith Haring)被視為紐約街頭塗鴉代表性人物之一,他以白色粉筆勾勒出簡單的線條,形成平面的空心圖樣,如人物、動物、符號等,隨後漸漸地在電線杆、廣告牌、水泥柱上也能看到他的創作,作畫工具也包羅萬象,例如噴漆、筆刷。而凱斯.哈林的作品多以紅、藍、綠三原色為主,乍看之下雖然像是無心而繪的塗鴉,但他的作品中經常蘊含著對愛、生命、自由以及戰爭的體悟。透過創作,凱斯.哈林傳遞對世界的關懷、兒童福利的重視以及喚起人們對社會議題的關心。

展覽呈現日本中村凱斯.哈林美術館所珍藏的一百卅三件凱斯.哈林作品,包含畫作、雕塑、海報以及數件1980年代凱斯.哈林在地鐵中的塗鴉作品。其中更展出凱斯.哈林最為人所知的「圖象」系列,包含〈閃耀嬰兒〉、〈天使〉。此外,展場亦放映紀錄片「凱斯.哈林的奇幻世界」,讓民眾能夠透過影像更加進一步了解這位塗鴉奇才。

2016台北雙年展—當下檔案.未來系譜:雙年展新語|2016/9/10~2017/2/5|台北市立美術館|

台北雙年展由台北市立美術館邀請客座策展人柯琳.狄瑟涵共同合作,結合國內外近八十組藝術家展出,試圖延續地緣意義與時代議題,建構出關注泛亞洲的獨特視野。展覽期間,交織進行的展覽、表演藝術、放映會、論壇、朗讀、研討會、工作坊等藝術計畫,密切與在地文化和教育機構協力合作。協力夥伴橫跨亞洲與學術機構,包含台北國際藝術村、牯嶺街小劇場、國立台北藝術大學舞蹈系、紀州庵文學森林、國立台南藝術大學視覺藝術研創中心、香港亞洲藝術文獻庫等。

客座策展人柯琳.狄瑟涵引述美國人類學者大衛.格雷伯著作《規則的烏托邦:論科技、愚昧與官僚制度的私樂》,進而提問:如何在不失去碰撞力度與批判敏銳性的情狀下,針對官僚制度及其延伸的結構性暴力提出批判思考?狄瑟涵透過檔案演繹和詮釋,重新思索「展示的權力」,深化美術館漫遊於知識體系間的觸媒角色。

秦.俑—秦文化與兵馬俑特展|2016/5/7~8/31|國立故宮博物院|

由國立故宮博物院、國立科學工藝博物館、陝西省文物交流中心、甘肅省文物數據信息中心、時藝多媒體以及閣林文創合作策畫的「秦.俑—秦文化與兵馬俑特展」,於國立故宮博物院圖書文獻大樓一樓特展室展出。本展於秦始皇帝陵博物院、陝西歷史博物館、甘肅省博物館、甘肅省文物考古研究所等博物館、考古單位的館藏珍品中,選出一百八十九件文物,呈現秦人自起源至盛世的考古紀錄,與甘肅馬家塬及大堡子山遺址及墓葬等珍貴的新考古發現。

策展人蔡慶良及張志光以「秦與周戎」、「東進稱霸」、「變法革新」、「秦始皇帝」,以及「漢承秦制」等五大展區呈現考古研究的發現。此次展出許多一級文物,如戰國時期的〈金怪獸〉、春秋五霸之一秦穆公的相關文物〈子車戈〉、秦惠文君(後為秦惠文王)時期的〈杜虎符〉,以及華麗的〈西戎貴族復原馬車〉等。

鏡—李小鏡回顧展|2016/5/21~8/14|台北市立美術館|

展覽呈現1980至2015年間李小鏡具代表性的十四組系列作品,包含平面攝影、輸出裝置、數位互動、浮空投影與3D列印等多媒材創作。

李小鏡出生於1945年,長年旅居紐約,因1990年代以電腦合成動物與人面的系列平面作品,而受到歐美藝壇矚目;「十二生肖」、「108眾生相」、「審判」等系列,即是李小鏡將半人半獸做為心象獸性投影的創作開端,藉由「擬獸」的視覺轉譯以及人物面相變形,將抽象的精神個性具象化。回顧展採倒敘年表呈現,2016年探究環境議題的新作〈NEXT〉,以一隻由李小鏡虛構而出的、似爬蟲類的水中生物為主角,透過3D列印與互動裝置,呈現李小鏡對於未來世界的科幻想像,而此作也與1999年拍攝生物形體轉變為人類驅體的錄像作品〈源〉互為文本,為李小鏡的物種演化觀留下新的注腳。此外,展場將2001年的「夜生活」與2007年的「叢林」兩系列相互並置,於展場內搭設環形酒吧桌椅與叢林夜間實境音效。

新世代英倫創造:走進海澤維克工作室|2016/3/5~5/15|台北市立美術館|

由倫敦皇家藝術學院建築系主任凱特.古德溫策展,精選工作室過去廿年約卅五件具原創性的代表作,涵蓋家具設計、公共藝術、建築到城市再生規畫等作品。透過「細說從頭」、「構思」、「製作」、「敘事」四個單元,藉由實物大小模型、測試品、原型、材料、照片、手稿、影片等物件,引領觀眾進入海澤維克工作室,窺探團隊創意發想及具體實踐的過程。展覽已於新加坡國家設計中心、北京中央美術學院、上海當代藝術館及香港PMQ元創方巡迴展出。台灣部分由台北市立美術館、英國文化協會及「非凡英國」推廣活動共同主辦。

湯瑪斯.海澤維克1970年出生於倫敦,是英國新世代備受矚目的設計師,創作形式多元,主要代表作品包括2010年上海世博會英國國家館「種子聖殿」、2012年倫敦奧運聖火火炬、倫敦帕丁頓盆地的捲動橋、倫敦新巴士及陀螺椅等。

另一種目線—王信攝影展|2016/10/29~2017/3/5|台北市立美術館|

王信,1941年生於鹿港,成長於台中。1970年畢業於東京農業大學畜牧學科,後改學攝影,1972年於東京寫真專門學校畢業。1972至1973年拍攝「訪霧社」系列,1974年在日本和台灣巡迴展出受到矚目,返台後投身報導攝影。1974至1975年間,王信前往蘭嶼拍攝「蘭嶼.再見」系列,開台灣報導攝影先河。1985年出版攝影集《蘭嶼.再見》。1979和1989年則拍攝有「澎湖風土記」系列。

展覽透過作品計畫與創作時間雙軸,集結攝影生涯中具代表性的六百件作品、十四個主題與系列,包括王信留學日本時期攝於東京三浦海岸的〈自悼〉,以政治恐怖事件為題材完成的〈逃亡者之眼〉,記錄家鄉生活日常的〈我的故鄉台中〉等,除此之外,諸多攝影作品刻畫了1970年代戒嚴與白色恐怖時期報導攝影的社會氛圍,深刻記錄台灣社會運動的進程。展出物件包含作品導言、文獻紀錄與大事紀、紀錄片和作品影像播映。

蜷川實花展 MIKA NINAGAWA|2016/3/19~5/8|台北當代藝術館|

展覽呈現蜷川實花近廿年來的創作軌跡,包括靜態攝影代表作,例如「花」、「液態夢幻」、「櫻」、「名人肖像」、「自拍像」、「種一棵樹」,以及「暗黑」等系列,展場規畫一裝置空間〈TAKE OVER THE WORLD〉,集結了歷年影像創作、商品企畫及時尚設計等。展覽帶領觀眾感受日本消費文化中的耽美現象與內在矛盾、窺探蜷川個人與私密內心的領域,並以作品宣告攝影不僅是影像再現的方法,也是自我主張、自我實現的媒介與手段。

蜷川實花大學時以女性攝影師之姿,崛起於日本藝壇,並於2001年獲得日本木村伊兵衛攝影獎。憑著獨特的視覺風格和鏡頭美學,蜷川實花在攝影界和市場上獲得極大的成功。2007年跨足影業,完成電影「惡女花魁」以及2012年的「惡女羅曼死」。此後,蜷川實花跨足流行文化產業,2015年始,蜷川實花進一步發表自創品牌「M/mika ninagawa」,推出個人風格鮮明的服飾設計,積極進軍時尚產業。

看穿:每張照片都是一個謎|2016/7/16~10/30|高雄市立美術館|

此展由法國攝影史學者米榭勒.費佐(Michel Frizot)以其長年收藏的照片與研究成果為基礎策畫而成,是從照片中的影像著眼,進而探討攝影本質、美學與史觀之攝影專題研究展。

展出的一百六十餘幅照片大多出自佚名攝影者:被遺忘的攝影家或業餘攝影愛好者,作品年代涵蓋的時期逾百年之久。這些從暗房出品的、見證著攝影術進展歷程的古董照片或老照片,呈現了相紙經時光洗禮後特有的質感,也烘托著照片中影像映照出的各種抽象訊息,如眼神、姿態、關係、象徵、時空氛圍,使觀看照片成為一種近似解謎的心智探索。策展人費佐圍繞著照片存在的要素,從「影像的觀看與取捨」、「攝影與成像的奇異性」、「攝影者的權衡」、「被拍攝者的回眸」、「視覺訊息的負載」、「觀看者的提問」等議題,娓娓道出影像的「謎」感從何而來。每張照片誠然都是一個謎,但每張照片也是不可多得的影像傑作。

朗誦/文件:台北雙年展1996~2014|2016/8/13~2017/2/5|台北市立美術館|

展覽回顧1996年以來台北雙年展的轉變,梳理歷年台北雙年展的檔案,包含策展論述、藝術家作品及計畫、線上展覽、報導與評論、大事記要及數據圖等各式文件、影音圖象、手稿等。展覽於每一屆展出一件具有延續性的參展藝術家作品,此外,也邀請藝術家余政達、周育正以創作回應「台北雙年展」此一藝術機制。余政達透過〈台北雙年展之歌〉,將1996年台北雙年展之雙年展宣言改編為一曲「A capella(無伴奏合唱)」;周育正的〈特別節目〉,邀請多位藝術評論者描述歷年台北雙年展的策展論述,透過廣播劇的形式播放於展場。

學者呂佩怡策畫歷年策展人對談活動,包括國際策展人南條史生、巴特繆.馬力(Bartomeu Mari)、瓦希夫.寇東(Vasif Kortun)、提達.佐赫德(Tirdad Zolghadr)、安森.法蘭克(Anselm Franke)等來台參與。此外,策展人徐文瑞策畫的「比野拉拉松」論壇(Biennalathon),12月於空場邀集藝術界人士,討論廿年來台灣藝術生態的轉變與反省。