1. 靜河流深|高雄市立美術館

高雄市立美術館前身曾是高雄重要的灌溉蓄水埤塘之一,並與愛河相連。「靜河流深」為館內空間改裝完成後的首檔展覽,引申自英語諺語「Still Waters Run Deep」,河流為一種隱喻,從淵遠流長的歷史記憶軸中勾勒高雄的城市底蘊,並利用空間維度之橫向擴延,串聯國定古蹟中都唐榮磚窯廠、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館、高雄市立圖書館總館、旗津灶咖,形成城市文化脈絡及土地紋理的「流域」。

展覽除共十二組的國內外藝術家╱團隊之創作外,同時展出館藏英國攝影師約翰.湯姆生(John Thomson)所拍攝的19世紀「打狗」(高雄舊稱)影像紀錄,希冀展現沉穩、緩慢的文化速度與自我反射的寧靜覺知力量,如同河流穿越界線、連結且寬厚包容著彼此的不同。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「靜河流深」展場一景(圖版提供:高雄市立美術館)

2. 過盡千帆─王攀元繪畫藝術|國立歷史博物館

為感念於2017年人生謝幕的藝術家王攀元在宜蘭作育英才無數,為台灣所留下許多珍貴的藝術資產,國立歷史博物館舉辦「過盡千帆―王攀元繪畫藝術」,搭配藝術家自1959至2007年所寫記的手札詩文,展出依水墨、油彩、水彩媒材劃分三區的作品,其中囊括六十餘幅首度公開發表的水墨作品。

國立歷史博物館副館長、也是此次展覽策展人高玉珍表示,王攀元在手札裡寫下的一段詩文:「來自何方?出生名門、無父無母。來自西方,日落東方」,透露自身1949年因時代戰亂而離鄉背井的身世,也是其作品在蘭陽風土中承載著思念故鄉的濃重孤寂感由來。藝術家以極簡的象徵符號、質樸雅致的用色表現意韻深遠的境界,流露飽富情感與詩意美感張力的氛圍。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

王攀元 龜山 1989 油彩畫布 58×70cm 國立歷史博物館藏(圖版提供:國立歷史博物館)

3. 2018台北雙年展─後自然:美術館作為一個生態系統|台北市立美術館

2018台北雙年展由吳瑪悧與范切斯科.馬納克達(Francesco Manacorda)共同策展,在「後自然:美術館作為一個生態系統」主題下,以社會實驗平台的概念,展現、探究人與自然交互且緊密相聯的生態系統結構。策展人馬納克達表示,此次在架構與方法論的核心要點,即鼓勵參與者相互交流、探索跨學科對話語彙,藉以建立由下而上、持久的社群協同作用,尋找在生態系統架構下各項議題的可持續發展之嶄新看法與解決方案。

來自十九個國家╱地區共四十二名參展者╱團隊的作品遍布於館所二樓至地下樓層空間,不分子題,採透過創作者個別關注的議題,將美術館空間做為載體,觀者遊走於作品之間,即為串聯各項議題的網絡形體;生態系統裡環環相扣的牽動,既顯露在作品之間、也表現於作品與觀者的互動過程。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

張碩尹 溪山清遠 2018 複合媒材 約7’00”、尺寸依場地而定 ©the Participant and TFAM

4. 裸:泰德美術館典藏大展|高雄市立美術館

高雄市立美術館與倫敦泰德美術館聯合策畫的「裸:泰德美術館典藏大展」,為館方法人化後,初次自行規畫營運的售票展,展出逾一百廿件泰德美術館典藏之多元媒材之作,含括羅丹、雷諾瓦、畢卡索等眾多世界知名藝術家的經典;其中,波納爾(Pierre Bonnard)的作品更特別只在展覽巡迴來到台灣時展出。

展覽回溯18世紀末迄今,藝術家對於人體主題之關注,闡述裸體位居西方藝術創作重心的緣由,以「歷史之身」、「私密之身」、「現代之身」、「現實與超現實之身」、「情愛之身」、「血肉之身」、「政治之身」及「脆弱之身」八個子題,展現各時期對裸體所重新演繹的重點與表述方式,意圖藉此提供民眾思考在虛擬科技領導時代下,貼近實體的、屬於自身的身軀意涵。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

左起信源股份有限公司楊柏輔、前高雄市政府文化局局長尹立、春之文化基金會董事侯玉書、信源股份有限公司董事長楊麗芬、台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗、高雄市立美術館館長李玉玲、高雄市政府副市長史哲、富邦金控代表富邦人壽協理陳寬偉、倫敦泰德美術館典藏部隨展人員克里斯.希金斯(Christopher Higgins)及山姆.摩根(Sam Morgan)於展覽開箱記者會合影(圖版提供:高雄市立美術館)

5. 千年一問─鄭問故宮大展|國立故宮博物院

2017年漫畫家鄭問逝世的新聞震驚各界,更名列《藝術家》雜誌該年度十大視覺藝術新聞之中。為感念已故漫畫家鄭問對台灣漫畫界的啟發,由文化部主辦,國立故宮博物院與中華文化總會協辦推出「千年一問―鄭問故宮大展」。

此次展覽是台灣第一個國家級漫畫展,也是故宮首次展示台灣漫畫作品。透過「漫畫鄭問」、「藝術鄭問」、「遊戲鄭問」、「千年一問」、「哲學鄭問」及「從鄭進文到鄭問」六大主題,從漫畫、藝術、遊戲、哲學、生活等面向,展現鄭問逾二百五十件涵括各種媒材之原件真跡,尚有其個人物件及歷年出版代表作等,從不同角度完整呈現他多樣形式的創作軌跡,以及他創作卅年來視覺語彙及美學意識的演變,與對人本價值的思考與觀照。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

文化部部長鄭麗君於展覽開幕式致詞(圖版提供:國立故宮博物院)

5. 悠遊風景繪畫─俄羅斯普希金博物館特展|國立故宮博物院

由國立故宮博物院、俄羅斯普希金博物館與聯合數位文創共同主辦的「悠遊風景繪畫―俄羅斯普希金博物館特展」,以「近代風景畫的起源」、「讚頌大自然」、「巴黎城市光影」及「巴黎近郊的自然景致」、「南法明媚風光」與「海外的異想世界」六大主題,網羅普希金博物館17到20世紀的法國近代風景繪畫館藏,囊括四十八位藝術大師、共計六十五件畫作。

故宮為觀者選出不容錯過的畫作,分別為莫內〈草地上的午餐〉、盧梭〈美洲豹正在襲擊一匹馬〉、雷諾瓦〈煎餅磨坊庭院樹下〉、洛罕〈擄掠歐羅芭〉以及高更的〈有孔雀的風景〉,其中〈草地上的午餐〉倍受矚目,為初次來台、現今唯――幅完整版本的莫內廿六歲作品。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「悠遊風景繪畫─俄羅斯普希金博物館特展」展場一景(圖版提供:聯合數位文創)

盧梭作品〈美洲豹正在襲擊一匹馬〉(圖版提供:聯合數位文創)

6. 林惺嶽:大自然奇幻的光影|高雄市立美術館

此次由高雄市立美術館與國立台灣美術館聯合策畫的「林惺嶽:大自然奇幻的光影」,薈萃藝術家自1970年代迄今各階段共六十四件作品,內含近三年所創作的十餘幅史詩般巨幅畫作,如彙編台灣溪流與山石、長達約18公尺的〈一條清水溪的故事〉,完整呈現藝術家長期以寫實技法與其幻化自大自然的超現實風格,對台灣風土民情的潛心觀察與描繪詮釋。

林惺嶽早年受楊啟東啟蒙風景寫生,1961年進入國立台灣師範大學美術系,1975至1978年赴西班牙遊學,期間觀察、體會西班牙民主化過程以及澎湃民情,開啟其對「本土關懷」的思考,致使他於解嚴前就自覺地開始踏查台灣,並從創作與論述兩方面投入台灣美術的本土化運動,致力發掘並捍衛台灣藝術主體性。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「林惺嶽:大自然奇幻的光影」展場一景(圖版提供:高雄市立美術館)

7. 野根莖─2018台灣美術雙年展|國立台灣美術館

邁入第六屆的台灣美術雙年展,2018年以「野根莖」為命題,由客座策展人龔卓軍與國立台灣美術館助理研究員周郁齡共同策畫,王品驊與陳宣誠為協同策展,企圖透過田野調查及實驗性質的呈現,展現台灣當代藝術發展的張力。

龔卓軍從台灣自然和文化上的「多元、多樣和多面」,擴延當代藝術語境,探問「何謂台灣的當代藝術」;周郁齡探索藝術社群組織方式、「野」歷史的叢聚等。展覽延伸出「野山海」、「野史野影」、「野身體」、「野星叢」、「野家屋」五個根莖系的多重發展,參展的卅二位/組藝術家作品多數為創作計畫、田野調查及現地製作,聯結、整合空間概念與展覽論述所欲拓展的台灣自然與人文地理。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

吳其錚 土 2004-2018 土、陶 尺寸依場地而定(攝影:陳友志、徐育霓;圖版提供:國立台灣美術館) Courtesy of the artist

李俊陽作品〈三戲靈儀〉於展場一景(圖版提供:國立台灣美術館)

8. 夏陽:觀.遊.趣|台北市立美術館

薈萃台北市立美術館典藏品及來自台灣、上海美術館、畫廊、收藏家與藝術家夏陽自藏品的「夏陽:觀.遊.趣」,由劉永仁策畫,展陳素描、繪畫、雕刻及複合媒材等上百件作品,縱貫其1950年代至今的創作脈絡時序,完整呈現夏陽獨特的藝術風貌。

關注形體與周遭環境互動關係的夏陽,以東方獨特線性勾勒的「毛毛人」圖象語言,透過繪畫、雕刻、拼貼等形式,在色彩鮮活的節奏掌握下,探索與實驗繪畫的象徵寓言性與現實意境的關聯。策展人劉永仁表示:「夏陽個性裡有堅毅、和睦、寬容、機巧、童趣、淳樸之特質,其創作態度介於認真與遊戲之間,作品往往顯現出畫別人故事、講自己人生的真摯,卻欲言又止,意在言外,常使人頗能心領神會且寓意無限繚繞深遠。」

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「夏陽:觀.遊.趣」展場一景(圖版提供:台北市立美術館)

9. 花之禮讚─四大美術館聯合大展|國立台灣美術館

由國立台灣美術館、國立故宮博物院、東京富士美術館及奇美博物館聯手與台中市政府文化局共同主辦的「花之禮讚―四大美術館聯合大展」,以「花」為主題,呼應台中世界花卉博覽會,呈現花卉在不同文化底蘊下萬般富饒的意涵。

在總策展人蕭瓊瑞的擘畫下,集結國美館自日治時期至當代之典藏品五十件,東京富士美術館包含屏風、畫軸及浮世繪的廿五組作品,故宮所藏宋朝至清朝的器物、書畫和圖書文獻類四十組件展品,奇美博物館典藏之16至20世紀西方繪畫卅件,以及邀展台灣藝術家以繪畫、空間裝置、新媒體藝術等創作類型廿組之作,藉由蘊含不同文化、族群特性的藝術詮釋,呈現花的象徵意蘊與生命哲思的豐富性。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「花之禮讚─四大美術館聯合大展」展場一景(圖版提供:國立台灣美術館)

10. 影像的謀反|台北當代藝術館

「影像的謀反」,由台北當代藝術館展覽組策展人黃香凝策畫,帶來國內外五位廣受國際肯定的藝術家及其作品:台灣藝術家許家維的〈飛行器、霜毛蝠、逝者證言〉及吳燦政的聲音裝置〈重新編碼〉,英國藝術家艾薩克.朱利安(Isaac Julien)由演員張曼玉、趙濤、書法家鞏法根參與演出的〈萬重浪〉與約翰.阿肯法(John Akomfrah)〈信仰之舉〉,以及以色列藝術家亞爾.巴塔娜(Yael Bartana)作品〈地獄〉。

展覽透過當代藝術影像敘述和空間聲響,將源自真實的事件或歷史以非單一線性或電影敘事的手法,探討現今全球化社會下不同的時間、空間、記憶的各種議題。其中吳燦政作品為針對當代館歷史與空間所設計的全新現地創作,透過虛構的聲音喚起聽者已然消逝的影像。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

艾薩克.朱利安作品〈萬重浪〉於展場一景(圖版提供:台北當代藝術館)Courtesy of Isaac Julien, Victoria Miro, London, and Metro Pictures, New York

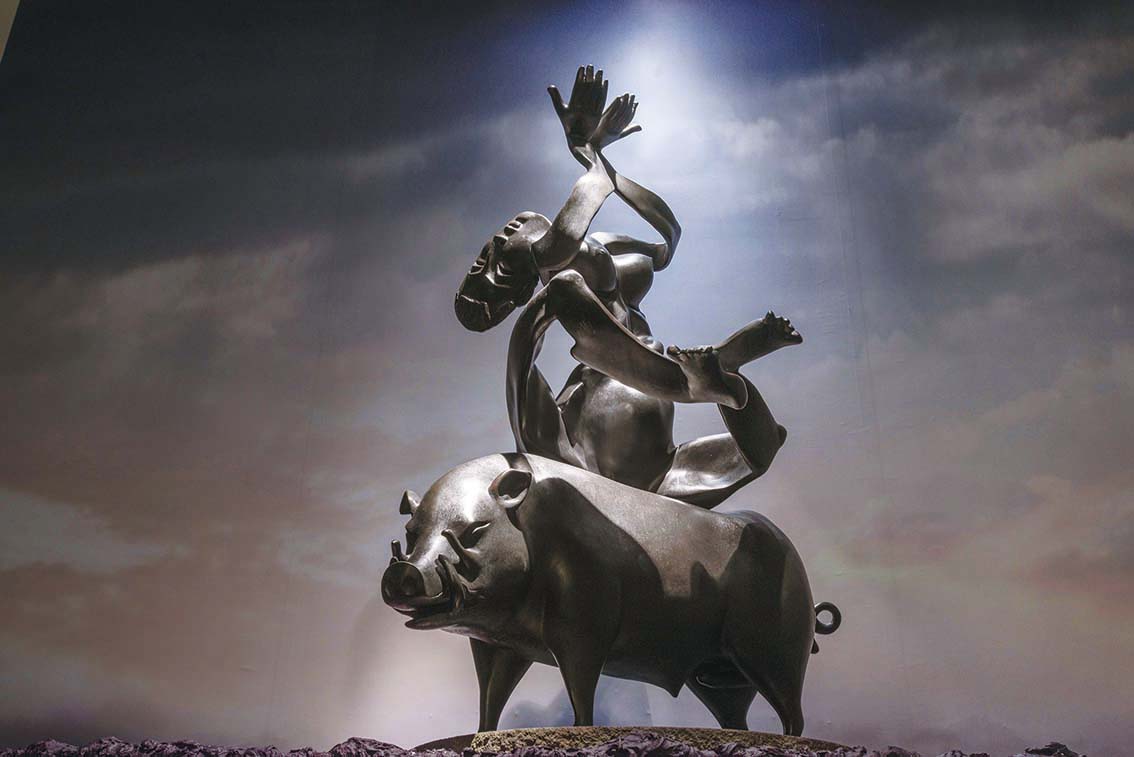

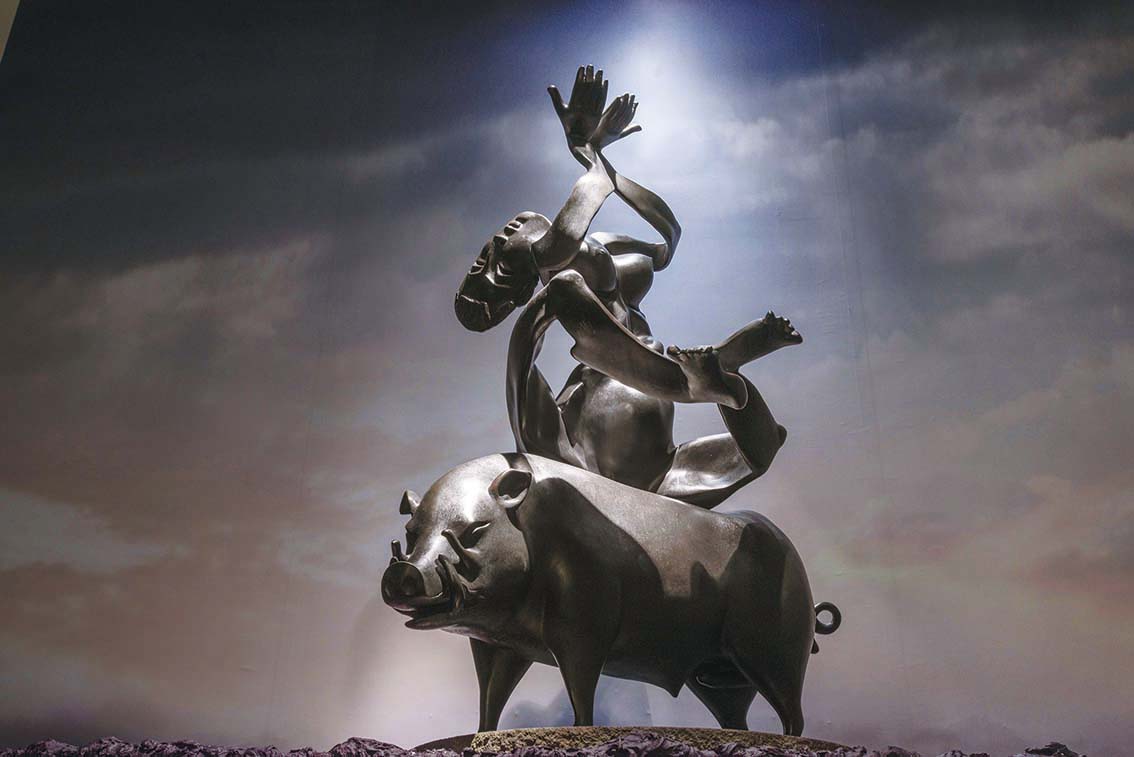

10. 空間.詩.人─李光裕創作研究展|高雄市立美術館

當代雕塑藝術家李光裕1954年於高雄市立美術館所在地內惟出生,1970年代下半葉負笈西班牙研習西方雕塑技法與理論,1983年學成歸國後從事教職,直至2006年退休。作品揉合自身蘊含的東西方生活哲思與媒材技法,如開洞的造形源自孩童時期喜歡躲在防空洞觀看的經驗,以及師從黃光男的東方書畫技法之線條應用。

此次展出李光裕自1986至2017年雕塑及動態素描作品共五十組╱件,在「創作研究」屬性下,策展人曾堯生以「空間.詩.人」三大面向,梳理藝術家創作的完整脈絡,以空間氛圍與詩性詮釋下的情境式展演引領觀眾的覺知,快速地理解作品與藝術家之間的生命經驗連結,進而與藝術家的作品產生對話。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

李光裕2016年銅雕系列於「空間.詩.人─李光裕創作研究展」展場一景。左起作品〈機智的鬥牛士〉、〈格蘭納達〉、〈紅色情挑〉。(圖版提供:高雄市立美術館)

李光裕 亥母 2008 銅 92×63×122cm 高雄市立美術館藏(圖版提供:高雄市立美術館)

1. 靜河流深|高雄市立美術館

高雄市立美術館前身曾是高雄重要的灌溉蓄水埤塘之一,並與愛河相連。「靜河流深」為館內空間改裝完成後的首檔展覽,引申自英語諺語「Still Waters Run Deep」,河流為一種隱喻,從淵遠流長的歷史記憶軸中勾勒高雄的城市底蘊,並利用空間維度之橫向擴延,串聯國定古蹟中都唐榮磚窯廠、高雄市立歷史博物館、高雄市電影館、高雄市立圖書館總館、旗津灶咖,形成城市文化脈絡及土地紋理的「流域」。

展覽除共十二組的國內外藝術家╱團隊之創作外,同時展出館藏英國攝影師約翰.湯姆生(John Thomson)所拍攝的19世紀「打狗」(高雄舊稱)影像紀錄,希冀展現沉穩、緩慢的文化速度與自我反射的寧靜覺知力量,如同河流穿越界線、連結且寬厚包容著彼此的不同。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「靜河流深」展場一景(圖版提供:高雄市立美術館)

2. 過盡千帆─王攀元繪畫藝術|國立歷史博物館

為感念於2017年人生謝幕的藝術家王攀元在宜蘭作育英才無數,為台灣所留下許多珍貴的藝術資產,國立歷史博物館舉辦「過盡千帆―王攀元繪畫藝術」,搭配藝術家自1959至2007年所寫記的手札詩文,展出依水墨、油彩、水彩媒材劃分三區的作品,其中囊括六十餘幅首度公開發表的水墨作品。

國立歷史博物館副館長、也是此次展覽策展人高玉珍表示,王攀元在手札裡寫下的一段詩文:「來自何方?出生名門、無父無母。來自西方,日落東方」,透露自身1949年因時代戰亂而離鄉背井的身世,也是其作品在蘭陽風土中承載著思念故鄉的濃重孤寂感由來。藝術家以極簡的象徵符號、質樸雅致的用色表現意韻深遠的境界,流露飽富情感與詩意美感張力的氛圍。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

王攀元 龜山 1989 油彩畫布 58×70cm 國立歷史博物館藏(圖版提供:國立歷史博物館)

3. 2018台北雙年展─後自然:美術館作為一個生態系統|台北市立美術館

2018台北雙年展由吳瑪悧與范切斯科.馬納克達(Francesco Manacorda)共同策展,在「後自然:美術館作為一個生態系統」主題下,以社會實驗平台的概念,展現、探究人與自然交互且緊密相聯的生態系統結構。策展人馬納克達表示,此次在架構與方法論的核心要點,即鼓勵參與者相互交流、探索跨學科對話語彙,藉以建立由下而上、持久的社群協同作用,尋找在生態系統架構下各項議題的可持續發展之嶄新看法與解決方案。

來自十九個國家╱地區共四十二名參展者╱團隊的作品遍布於館所二樓至地下樓層空間,不分子題,採透過創作者個別關注的議題,將美術館空間做為載體,觀者遊走於作品之間,即為串聯各項議題的網絡形體;生態系統裡環環相扣的牽動,既顯露在作品之間、也表現於作品與觀者的互動過程。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

張碩尹 溪山清遠 2018 複合媒材 約7’00”、尺寸依場地而定 ©the Participant and TFAM

4. 裸:泰德美術館典藏大展|高雄市立美術館

高雄市立美術館與倫敦泰德美術館聯合策畫的「裸:泰德美術館典藏大展」,為館方法人化後,初次自行規畫營運的售票展,展出逾一百廿件泰德美術館典藏之多元媒材之作,含括羅丹、雷諾瓦、畢卡索等眾多世界知名藝術家的經典;其中,波納爾(Pierre Bonnard)的作品更特別只在展覽巡迴來到台灣時展出。

展覽回溯18世紀末迄今,藝術家對於人體主題之關注,闡述裸體位居西方藝術創作重心的緣由,以「歷史之身」、「私密之身」、「現代之身」、「現實與超現實之身」、「情愛之身」、「血肉之身」、「政治之身」及「脆弱之身」八個子題,展現各時期對裸體所重新演繹的重點與表述方式,意圖藉此提供民眾思考在虛擬科技領導時代下,貼近實體的、屬於自身的身軀意涵。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

左起信源股份有限公司楊柏輔、前高雄市政府文化局局長尹立、春之文化基金會董事侯玉書、信源股份有限公司董事長楊麗芬、台新銀行文化藝術基金會執行長鄭雅麗、高雄市立美術館館長李玉玲、高雄市政府副市長史哲、富邦金控代表富邦人壽協理陳寬偉、倫敦泰德美術館典藏部隨展人員克里斯.希金斯(Christopher Higgins)及山姆.摩根(Sam Morgan)於展覽開箱記者會合影(圖版提供:高雄市立美術館)

5. 千年一問─鄭問故宮大展|國立故宮博物院

2017年漫畫家鄭問逝世的新聞震驚各界,更名列《藝術家》雜誌該年度十大視覺藝術新聞之中。為感念已故漫畫家鄭問對台灣漫畫界的啟發,由文化部主辦,國立故宮博物院與中華文化總會協辦推出「千年一問―鄭問故宮大展」。

此次展覽是台灣第一個國家級漫畫展,也是故宮首次展示台灣漫畫作品。透過「漫畫鄭問」、「藝術鄭問」、「遊戲鄭問」、「千年一問」、「哲學鄭問」及「從鄭進文到鄭問」六大主題,從漫畫、藝術、遊戲、哲學、生活等面向,展現鄭問逾二百五十件涵括各種媒材之原件真跡,尚有其個人物件及歷年出版代表作等,從不同角度完整呈現他多樣形式的創作軌跡,以及他創作卅年來視覺語彙及美學意識的演變,與對人本價值的思考與觀照。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

文化部部長鄭麗君於展覽開幕式致詞(圖版提供:國立故宮博物院)

5. 悠遊風景繪畫─俄羅斯普希金博物館特展|國立故宮博物院

由國立故宮博物院、俄羅斯普希金博物館與聯合數位文創共同主辦的「悠遊風景繪畫―俄羅斯普希金博物館特展」,以「近代風景畫的起源」、「讚頌大自然」、「巴黎城市光影」及「巴黎近郊的自然景致」、「南法明媚風光」與「海外的異想世界」六大主題,網羅普希金博物館17到20世紀的法國近代風景繪畫館藏,囊括四十八位藝術大師、共計六十五件畫作。

故宮為觀者選出不容錯過的畫作,分別為莫內〈草地上的午餐〉、盧梭〈美洲豹正在襲擊一匹馬〉、雷諾瓦〈煎餅磨坊庭院樹下〉、洛罕〈擄掠歐羅芭〉以及高更的〈有孔雀的風景〉,其中〈草地上的午餐〉倍受矚目,為初次來台、現今唯――幅完整版本的莫內廿六歲作品。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「悠遊風景繪畫─俄羅斯普希金博物館特展」展場一景(圖版提供:聯合數位文創)

盧梭作品〈美洲豹正在襲擊一匹馬〉(圖版提供:聯合數位文創)

6. 林惺嶽:大自然奇幻的光影|高雄市立美術館

此次由高雄市立美術館與國立台灣美術館聯合策畫的「林惺嶽:大自然奇幻的光影」,薈萃藝術家自1970年代迄今各階段共六十四件作品,內含近三年所創作的十餘幅史詩般巨幅畫作,如彙編台灣溪流與山石、長達約18公尺的〈一條清水溪的故事〉,完整呈現藝術家長期以寫實技法與其幻化自大自然的超現實風格,對台灣風土民情的潛心觀察與描繪詮釋。

林惺嶽早年受楊啟東啟蒙風景寫生,1961年進入國立台灣師範大學美術系,1975至1978年赴西班牙遊學,期間觀察、體會西班牙民主化過程以及澎湃民情,開啟其對「本土關懷」的思考,致使他於解嚴前就自覺地開始踏查台灣,並從創作與論述兩方面投入台灣美術的本土化運動,致力發掘並捍衛台灣藝術主體性。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「林惺嶽:大自然奇幻的光影」展場一景(圖版提供:高雄市立美術館)

7. 野根莖─2018台灣美術雙年展|國立台灣美術館

邁入第六屆的台灣美術雙年展,2018年以「野根莖」為命題,由客座策展人龔卓軍與國立台灣美術館助理研究員周郁齡共同策畫,王品驊與陳宣誠為協同策展,企圖透過田野調查及實驗性質的呈現,展現台灣當代藝術發展的張力。

龔卓軍從台灣自然和文化上的「多元、多樣和多面」,擴延當代藝術語境,探問「何謂台灣的當代藝術」;周郁齡探索藝術社群組織方式、「野」歷史的叢聚等。展覽延伸出「野山海」、「野史野影」、「野身體」、「野星叢」、「野家屋」五個根莖系的多重發展,參展的卅二位/組藝術家作品多數為創作計畫、田野調查及現地製作,聯結、整合空間概念與展覽論述所欲拓展的台灣自然與人文地理。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

吳其錚 土 2004-2018 土、陶 尺寸依場地而定(攝影:陳友志、徐育霓;圖版提供:國立台灣美術館) Courtesy of the artist

李俊陽作品〈三戲靈儀〉於展場一景(圖版提供:國立台灣美術館)

8. 夏陽:觀.遊.趣|台北市立美術館

薈萃台北市立美術館典藏品及來自台灣、上海美術館、畫廊、收藏家與藝術家夏陽自藏品的「夏陽:觀.遊.趣」,由劉永仁策畫,展陳素描、繪畫、雕刻及複合媒材等上百件作品,縱貫其1950年代至今的創作脈絡時序,完整呈現夏陽獨特的藝術風貌。

關注形體與周遭環境互動關係的夏陽,以東方獨特線性勾勒的「毛毛人」圖象語言,透過繪畫、雕刻、拼貼等形式,在色彩鮮活的節奏掌握下,探索與實驗繪畫的象徵寓言性與現實意境的關聯。策展人劉永仁表示:「夏陽個性裡有堅毅、和睦、寬容、機巧、童趣、淳樸之特質,其創作態度介於認真與遊戲之間,作品往往顯現出畫別人故事、講自己人生的真摯,卻欲言又止,意在言外,常使人頗能心領神會且寓意無限繚繞深遠。」

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「夏陽:觀.遊.趣」展場一景(圖版提供:台北市立美術館)

9. 花之禮讚─四大美術館聯合大展|國立台灣美術館

由國立台灣美術館、國立故宮博物院、東京富士美術館及奇美博物館聯手與台中市政府文化局共同主辦的「花之禮讚―四大美術館聯合大展」,以「花」為主題,呼應台中世界花卉博覽會,呈現花卉在不同文化底蘊下萬般富饒的意涵。

在總策展人蕭瓊瑞的擘畫下,集結國美館自日治時期至當代之典藏品五十件,東京富士美術館包含屏風、畫軸及浮世繪的廿五組作品,故宮所藏宋朝至清朝的器物、書畫和圖書文獻類四十組件展品,奇美博物館典藏之16至20世紀西方繪畫卅件,以及邀展台灣藝術家以繪畫、空間裝置、新媒體藝術等創作類型廿組之作,藉由蘊含不同文化、族群特性的藝術詮釋,呈現花的象徵意蘊與生命哲思的豐富性。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

「花之禮讚─四大美術館聯合大展」展場一景(圖版提供:國立台灣美術館)

10. 影像的謀反|台北當代藝術館

「影像的謀反」,由台北當代藝術館展覽組策展人黃香凝策畫,帶來國內外五位廣受國際肯定的藝術家及其作品:台灣藝術家許家維的〈飛行器、霜毛蝠、逝者證言〉及吳燦政的聲音裝置〈重新編碼〉,英國藝術家艾薩克.朱利安(Isaac Julien)由演員張曼玉、趙濤、書法家鞏法根參與演出的〈萬重浪〉與約翰.阿肯法(John Akomfrah)〈信仰之舉〉,以及以色列藝術家亞爾.巴塔娜(Yael Bartana)作品〈地獄〉。

展覽透過當代藝術影像敘述和空間聲響,將源自真實的事件或歷史以非單一線性或電影敘事的手法,探討現今全球化社會下不同的時間、空間、記憶的各種議題。其中吳燦政作品為針對當代館歷史與空間所設計的全新現地創作,透過虛構的聲音喚起聽者已然消逝的影像。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

艾薩克.朱利安作品〈萬重浪〉於展場一景(圖版提供:台北當代藝術館)Courtesy of Isaac Julien, Victoria Miro, London, and Metro Pictures, New York

10. 空間.詩.人─李光裕創作研究展|高雄市立美術館

當代雕塑藝術家李光裕1954年於高雄市立美術館所在地內惟出生,1970年代下半葉負笈西班牙研習西方雕塑技法與理論,1983年學成歸國後從事教職,直至2006年退休。作品揉合自身蘊含的東西方生活哲思與媒材技法,如開洞的造形源自孩童時期喜歡躲在防空洞觀看的經驗,以及師從黃光男的東方書畫技法之線條應用。

此次展出李光裕自1986至2017年雕塑及動態素描作品共五十組╱件,在「創作研究」屬性下,策展人曾堯生以「空間.詩.人」三大面向,梳理藝術家創作的完整脈絡,以空間氛圍與詩性詮釋下的情境式展演引領觀眾的覺知,快速地理解作品與藝術家之間的生命經驗連結,進而與藝術家的作品產生對話。

(2018視覺藝術年度回顧全文閱讀2019年1月號524期藝術家雜誌)

李光裕2016年銅雕系列於「空間.詩.人─李光裕創作研究展」展場一景。左起作品〈機智的鬥牛士〉、〈格蘭納達〉、〈紅色情挑〉。(圖版提供:高雄市立美術館)

李光裕 亥母 2008 銅 92×63×122cm 高雄市立美術館藏(圖版提供:高雄市立美術館)