東京私語

藝術家七戶優

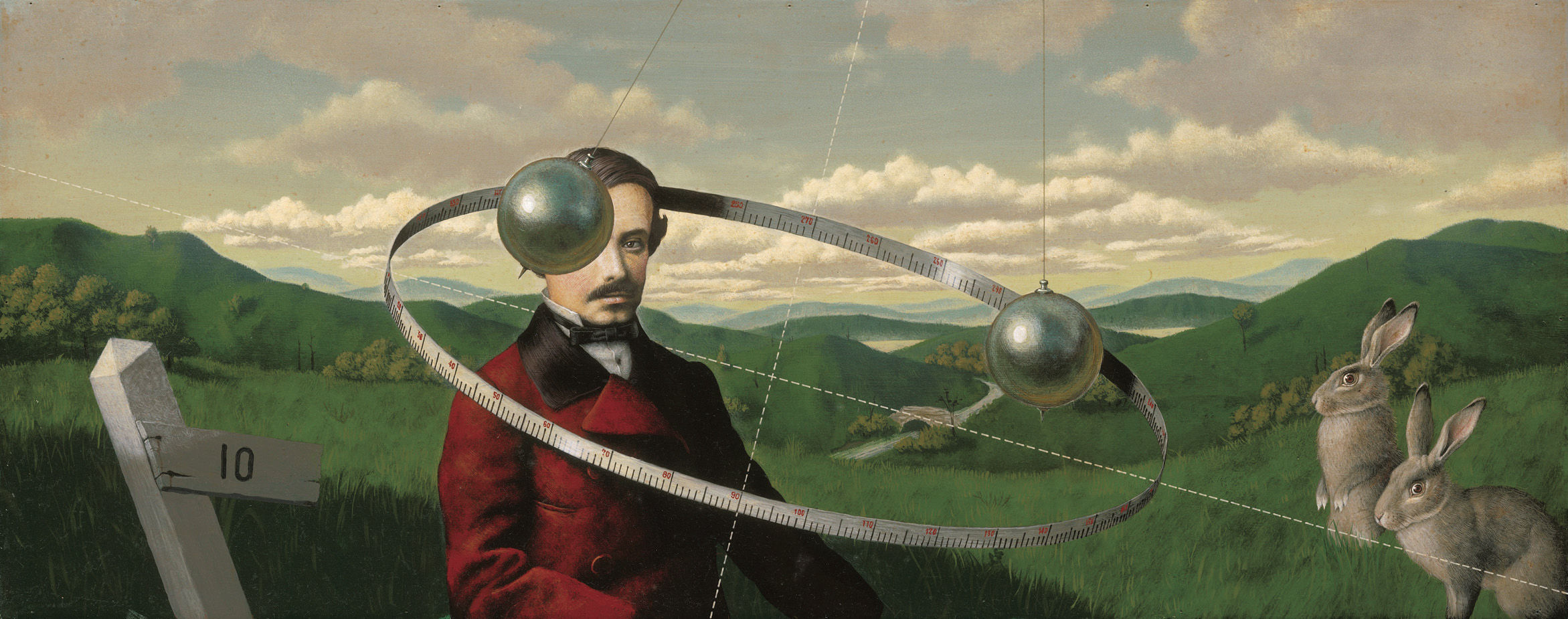

七戶優 福柯擺 2005 壓克力木板 24×60cm

走進七戶優在東京多摩的工作室,就像走進他未完成的畫作中,帷幔遮住部分牆面,椅子上坐著他自己製作的人偶:神情木然的女孩或男孩;老式沙發、縫紉機、座鐘和落地燈彌漫著大正、昭和年間的西洋風,對於1959年出生的七戶優而言,這些物品恐怕一直都在延續他的童年記憶,以及更遙遠的歷史畫面。 這裡是一座獨處的、幻想的戲劇化空間。它被暴露在我們的目光裡,幾乎出於無奈,寡言的七戶優大概禮貌地忍受著他人的入侵吧。平常時他會沿著多摩川河灘騎自行車而來,到這裡做他的白日夢,或者依照他的說法:重寫自己的童年。

七戶優 星 2010 壓克力木板 36.6×28cm

作家伊恩.布魯瑪(Ian Buruma)在《創造日本》中論及,大正年間,東京洋溢著一種輕佻間或虛無的享樂主義精神,由之而生的文化被概括為色情的、獵奇的、無意義的──那是許多日本人眼中的黃金年代,也就是從那時候起,如伊恩.布魯瑪在書中所述:「個人主義發展到了孤芳自賞的程度,記錄作者點滴心緒、被稱作『私小說』的日記體文學紅極一時。藝術家們已經全然拋棄明治時期的一腔理想主義熱血,一心探索浪漫愛情和黑暗情慾的極限。」我從七戶優這裡依稀看到那個年代的元素,但這未必出自他明確的繼承,因為歷史可能已經融入其潛意識。

七戶優 自戀 2012 油彩畫布 91×91cm

七戶優 招弟 2015 油彩畫布 162×162cm

七戶優經歷的戰後日本處在經濟迅速崛起的時期,到了1980年代,一切都已經高度秩序化,他的說法則是:「已經沒有可以與之鬥爭的東西了。」他放下了前衛立場和改變社會的執念,轉而營造一處「私語」的空間,這種軌跡在某種程度上類似於明治時代走向大正時代的變遷過程。當然,不同的年代有著不同的體驗和表達,而在七戶優的表現手法中,私語或者私敘事不再採用第一人稱,而是經由人偶這一客體來轉述。

七戶優 痙攣 2014 油彩畫布 130.2×97cm

七戶優 雙面 2018 油彩畫布 130×97cm

很難從一種文化的外部來破譯它的審美心理之謎,譬如,何以人偶,尤其是稚氣形象的人偶,構成了日本的集體迷戀?田淵晉也也許能提供一些解釋,他在《縫紉機、蝙蝠傘邂逅於手術台:現代藝術新解》一書裡,溯及杜象、畢卡比亞(FrancisPicabia)、傑利訶(Théodore Géricault)、漢斯.貝爾默(Hans Bellmer)等人的作品,以證實機械樣式的藝術構成了現代藝術極重要的鏈環,並引述布魯東所說:「19世紀的人們曾被『廢墟』震撼了心靈,而20世紀的人類將因『人偶模特兒』而感動。」依照我的理解,這所謂的感動,應該就是移情吧。在機械文明的社會裡,人的角色設定也高度機械化了:喪失了歷史感,人性的複雜面被抹平乃至泯滅;另一方面,相對於櫻花般易逝的生命,人偶則可以拒絕成年的墮落與死亡,彷彿櫻花永遠盛放在屏風上──日本人或許尤其敏感於此,他們從人偶上發現了鏡像式的自我存在,並且放大、強化這條現代藝術的鏈環。

七戶優 委拉斯圭茲之鳥 2003 壓克力木板 45.5×33.2cm