師大美術館的出發與開展

師大美術館首任館長白適銘專訪

坐落於國立台灣師範大學(以下簡稱「台師大」)圖書館校區、毗鄰台北永康街商圈與青田巷弄的師大美術館,在今年9月23日宣布開館並舉辦啟用典禮,同時推出四檔展覽:「百年再啟:2023年台灣美術院院士大展」佔據一樓至三樓、一樓光影走廊外則有「轉藝+─教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地」,以及四樓的「開放修復展」與「典藏精選展」,一併展現了師大美術館兼具展覽、文物修復、研究、跨領域合作等多項功能之外,更以聚焦台師大校史與館內藝術典藏的關係做為館舍全面啟用的起手式,並以「面向國際的大學美術館,也是城市的美術館」為願景。

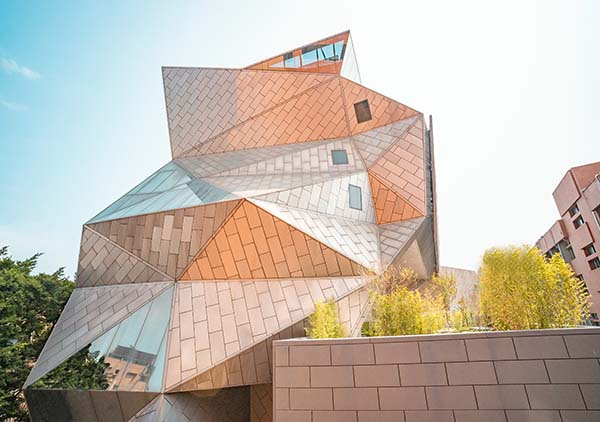

師大美術館外觀一景

台師大前身為於1922年創校的台灣總督府台北高等學校,戰後國民政府改立為台灣省立師範學院,從日治時期推動台灣美術教育發展至第二次世界大戰結束後匯聚台灣本土與遷往來台的藝術家,至今已有百年歷史,在台灣美術史的長流上一路走來,始終扮演著創作、教學、傳承的重要角色與場域。師大美術館自2011年啟動規畫、2018年建築竣工並於2019年成立美術館籌備處,歷經三年疫情幾經延宕,而今正式擁有一座自己的美術館,從對師大學校本身乃至台灣藝術界而言均無疑具有特殊的意義。

師大美術館啟用典禮當天冠蓋雲集,包含嘉義市政府文化局局長盧怡君、桃園市政府文化局副局長王麗娟、立法委員黃國書、國立故宮博物院院長蕭宗煌和副院長余佩瑾、國立國父紀念館館長王蘭生、國立臺灣美術館館長陳貺怡、新北市美術館籌備處主任陳春美、嘉義市立美術館館長賴依欣、臺南市美術館館長林秋芳等與會共襄盛舉,共同見證師大美術館的雲程發軔。

師大美術館9月23日舉辦全館啟用典禮暨展覽開幕活動與會貴賓合影

即將上任師大美術館館長的白適銘

師大美術館籌備處主任白適銘在2023年接手該項職務前為台師大美術學系系主任,曾任台灣藝術史研究學會理事長、台師大台灣藝術史研究中心主任,著有《春望.遠航.秦松》、《臺灣美術團體發展史料彙編1:日治時期美術團體(1895-1945)》、《日盛.雨後.木下靜涯》、《世外遺音──木下靜涯舊藏畫稿作品資料研究》(編著)等專書,在接下來的新學期將上任師大美術館首任館長。值此之際,白適銘於10月5日接受《藝術家》雜誌專訪,侃侃而談師大美術館的定位、經營志向和現正著手推動的事務,並分享美術館的未來規畫,以及做為一座新的大學美術館,又能夠打開什麼樣的可能性。以下為本次訪談內容。

問:台灣的大學美術館在2000年前後先後成立,並發展出各有所長的特色,首先想請您談談師大美術館的定位與核心價值;在台灣的藝術場域中,師大美術館又將扮演什麼樣的角色?

白適銘(以下簡稱「白」):師大美術館做為一座大學中的美術館,對我們而言最主要的定位是以「教育」為中心。教育的層面牽涉到學校教育、社會教育與家庭教育,而師大美術館自是與前兩者相關。在學校教育的部分,台師大的藝術人文學科歷史悠久,並且擁有非常堅強的師資陣容,例如藝術學院包含美術學系、設計學系、藝術史研究所,此外還有音樂學院、表演藝術研究所,以及理學院、科技與工程學院等,這也會是將來師大美術館發展視覺藝術與表演藝術相互結合以及更多跨領域協作的重要基礎。在台師大校長吳正己的領導下學校發展的三大目標方向:國際化、跨域整合、產業連結,師大美術館做為校內的一級單位,它們也都是美術館需要去關注與努力實踐的宗旨。

師大美術館除了做為展覽的場域,館內也設有教學空間(位於5樓、6樓),目前校內已有不少課程設置在館內授課,未來美術館整棟的空間也能夠成為校內移地式的教學場域,學生們的學習參與以及師長課程的規畫運用可以多加活用美術館的所有資源,將成為學校學術研究與人才培育過程當中一種新的可能。除了增益學校教育廣度的層面,我們也進一步著眼美術館所坐落的城市區位,希望更能夠拓展其社會效益,以服務社會的角度來定位師大美術館與在地地理區域的關係。

師大美術館雖然在建築量體、人員編制等規模較小,但在專業性的營運與國內公立美術館並無二致,我們將更加注重於展覽內容、研究量能、教育活動、服務 推廣品質的提昇。由此,對接到師大美術館的核心價值――以台灣美術史為中心理念,透過不同形式和內容的展覽及研究,逐步建立、形構美術館的藝術史觀。承上提到的,我希望,師大美術館是所有市民和觀眾的家;再來它也是藝術家的家,這是我們希望與藝術家維持的關係,他們和作品在這裡展出可以感到賓至如歸,而在展覽結束之後還能繼續保有良好的互動,我們目前正在努力與藝術家和家屬溝通對話以及聯繫;最後,它是台灣藝術史的家,在此我們思考自己的文化、歷史與藝術,乃至它與亞洲、跟西方的關係,以在美術館專業這三個層次的同心圓式實踐形成具有凝聚力的自我認同,成就一間具有主體性的美術機構。

問:做為藝術史學者,您對師大美術館的未來有什麼期許?

白:我的背景是藝術史研究出身,過去長期以來除了在大學任教以及學術上的投注之外,也有參與策展和藝評的角色。2003年從日本京都大學學成回國之後,2009年開始有正式策展的工作,從畫廊、藝術家個人到公私立美術館的展覽都有委託策展的實務經驗,涉足台灣畫廊產業領域和藝術市場也有一段不短的時間,目前也是中華民國畫廊協會的執行委員,另一方面我承接中央與地方公家機關不同事務的委員工作、研究項目等,這些是基於本身廣泛的興趣,樂意在各方面提供協助。個人希望這些在產官學研方面建立、累積多元的社會網絡與社會實踐也能做為師大美術館的資源,因此我期待師大美術館在硬體和軟體方面都是具有前瞻性的、蘊含多元發展能量的館所,能夠促進剛才提到的那三層同心圓關係,整合完善它們相互之間的連結,深化師大美術館的宗旨和角色。

問:師大美術館做為大學美術館,肩負著學院中藝術教育的任務,請您進一步談談師大美術館未來能為校內的學術和專業帶來什麼樣的價值?如何連結校內的資源與合作?

白:師大美術館做為校內的一級單位,它與學校的近期發展目標並肩而行,學校也全力提供美術館所需要的支持,在共治、共理、共好的結構下,台師大紮實的教育體系、學校資源和友好的國內外校際關係,均為師大美術館提供橫向的連結和垂直的支撐,這是大學美術館在體質上有別於其他美術館的一個巨大差異。因此校內各門專業系所的學術能量,我們都會盡量去接觸、洽談可能合作的方式,其實我們現在已經慢慢在鋪陳這樣的思維,例如這次「轉藝+―教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地」即是由師大美術館與台師大跨域科技產業創新研究學院共同合作,科技與工程學院與藝術學院師生透過最新科技進行實驗,結合數位技術,轉化精選的典藏作品至最新的沉浸式體驗。美術館以視覺藝術為主軸,在各種不同的展演與活動推廣、教育學習如何與校內不同學院及單位建立跨領域的合作模式,目前都在推敲琢磨,雖然館內編制員額有限,但我們更可以思考如何靈活運用校內不同領域的人才與資源,多維探討可以開展的面向。

「百年再啟:2023年台灣美術院院士大展」集結49位院士參與展出

(攝影:蔣嘉惠)

「轉藝+─教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地」展場一景,

圖中轉譯作品為李振明〈四季連作〉,原作亦於4樓「典藏精選展」展出。

問:擁有百年校史的台師大因悠久歷史和人才輩出而累積了豐富的典藏作品,它們也是台灣美術史的重要史料,對台灣近代美術的發展舉足輕重,未來將如何規畫關於典藏的梳理和研究?

白:典藏是一座美術館非常重要的核心,師大美術館的一大特色就是擁有四千多件典藏作品,由本校美術學系師生做為基礎長久建構起來。一般而言大學美術館少有編列典藏經費,因此擴充典藏是一個棘手的問題,而師大美術館如何善加運用這個得天獨厚的優勢都是我們要思考的,它也是上述提到各項美術館專業的推 動一個最堅實的基底。台師大美術學系的歷史可追溯到1947年,成立至今七十幾年來由師生捐贈、學生留校作品所累積的作品反映了台灣美術史很大一部分的內涵,如同在此次「典藏精選展」雖然因為空間限制僅展出極小部分的精華作品,但展出的名家之作出自朱德群、黃君璧、林玉山、趙春翔等前輩大師之手,即可見一斑。而稍早提到師大美術館是以台灣美術史做為核心價值進行各項專業推展,在於我們本身的收藏即有能力達成,它們也呈現出台灣美術教育的歷史脈絡 與發展軌跡。此外,目前我們也陸續收到許多出身於台師大美術學系的藝術家作品捐贈的洽談,也有一些捐贈者並非校友,我們都將經過嚴謹的審查流程來評估,未來也會舉辦捐贈展來感謝這些慷慨的捐贈者,而這也表示師大美術館的典藏將持續成長。

4樓「典藏精選展」展出師大美術館典藏中多位台灣藝術史上最具影響力的藝術家

包括朱德群、黃君璧、林玉山、趙春翔、黃昌惠等前輩之作品,以及1樓「轉藝+─教育部前瞻顯示科技導入藝術場域建置與推廣計畫實驗基地」數位轉譯之典藏作品。

與此同時,我們應該還是要回到剛剛提到的三層的同心圓關係來思考:師大美術館以推展台灣美術為精神出發,梳理近代、現代到當代的百年藝術史進程,藝術家與作品參與館內的展覽及活動受到妥善的照顧和呈現,進而讓市民與來自國內外的觀眾能夠接觸、理解、產生好奇;從研究的視角策畫展覽、再到推廣活動和多樣的社會連結,這些過程在擁有如此豐厚且持續充實的典藏資源做為前提之下,我們應該優先釐清所需要建置的典藏政策、秉持的典藏視野、典藏的方向,而我認為這些也都是要回歸到這三種層次為指標。未來當然也會依照各展覽主題的需要主動尋求外部資源加入,不會僅自恃館藏閉門造車。

師大美術館四樓將會設置典藏精華的常設展,並固定更替作品呈現,全年開放;需要注意的是,常設展並非是單純將藏品輪流從庫房拿出來展示,而是透過研究的基礎與主題思維提陳美術史視角,在這樣規畫下的常設展才得以充分發揮其中意涵,並突顯師大美術館的核心價值。綜上所述,我們除了會更努力地尋求新的典藏作品,在上述的考量中,面對有意捐贈的作品時館方須先主動思考未來這些作品如何在美術館中呈現,以及它們與美術館未來館務推動的關聯來決策接收捐贈與否。

接下來,我們需要為愈加豐富的典藏作品建立更有效的管理系統,例如更完善典藏查詢系統,未來與其他國內外館所進行交流時,才能清楚直截地展現出師大美術館的典藏特色和藝術價值,從而促進展覽合作或借展的意願。我認為典藏管理系統並不只是為符合館方的教育推廣需求,而是扮演著更加積極的角色,做 為與國內其他館所、甚至將關係推展至國外大學美術館例如交換展或交流展的基礎。典藏可以代表大眾對一座館所的印象,像是人們津津樂道各大美術館的「鎮館之寶」就是鮮明的例子,而師大美術館典藏的質量也絕對有這樣的潛力。(全文閱讀582期藝術家雜誌)