亂世中的美國夢

百萬人民的藝術:1930年代的美國文化與政治

紐約大都會美術館/2023年9月7日~12月7日

「我看到三分之一的國民住不好,穿不好,吃不好。」富蘭克林.D.羅斯福(Franklin D. Roosevelt)總統於1937年的第二次就職演說這麼說。藝術家O.路易斯.古格利耶爾米(O. Louis Guglielmi)的〈「三分之一的國家」〉呼應了羅斯福的這句話,在畫中描繪了被棺材環繞、了無生氣的公寓街區,而中央的建築物上綴有一個葬禮花環。超現實主義者的風格與誇張的三點透視法增強了畫面的詭譎憂鬱──這是藝術家對1930年代大時代做出的回應。

路易斯.古格利耶爾米 「三分之一的國家」 1939 油彩、蛋彩木板 76.2×61cm 紐約大都會美術館藏

對於美國來說,1930年代是個政治與社會動盪的十年──1929年股市崩盤引發的經濟大蕭條成為了內戰以來最嚴重的國家危機。高失業率導致貧窮蔓延,經濟衰退伴隨的困頓鞏固且強化了對立的政治忠誠(似乎與我們當前面臨的政治分歧和全球疫情加劇的不平等問題似曾相識)。在標誌著分歧的政治、飽受威脅的民主體制與日漸高漲的社會運動的經濟大蕭條時代,美國人尋找著文化認同,而時下的視覺文化正反映了這樣不安的時空背景。

紐約大都會美術館的「百萬人民的藝術:1930年代的美國文化與政治」展覽精選來自美術館自身館藏與其他收藏的逾一百件作品,依主題劃為三個展間,分別探索這個時期的藝術家是如何透過多元化的管道──從繪畫、雕塑、印刷品、攝影,到電影、舞蹈、裝置藝術、時尚等媒介──來傳達政治訊息與意識型態。展出的藝術家來自不同背景,其中包括經常被排除在主流藝術界外的女性和有色人種,他們透過政府贊助計畫找到前所未有的機會。與現在無異的是,1930年代的藝術家致力於盡可能觸及廣泛的觀眾,喚起對時下社會問題的反思,激發對未來的想像。

「百萬人民的藝術:1930年代的美國文化與政治」展場一景

(Photo: Richard Lee)Courtesy of the Met

左派政治與勞工運動

在1933年的大蕭條高峰期,美國有近一千三百萬人失業,約佔總勞動力的25%。嚴峻的情況促使前所未有數量的美國人投身共產主義和社會主義理念。抗議、示威和罷工活動遍地開花,工人們要求更高的工資和更好的勞權保障。做為回應,羅斯福政府在1935年成立工程振興管理局(Works Progress Administration,後更名為公共事業振興署〔Work Projects Administration〕,以下簡稱「WPA」)的政府部門,來僱傭數百萬名求職者。

展覽的第一部分「左派政治與勞工」聚焦於偏左派的藝術家作品。這些藝術家藉由加入藝術家工會並在作品中描繪勞動者的方式來參與勞工運動,許多人從事版畫製作,利用其可複製性向大眾宣揚自身的政治信仰。同年成立隸屬WPA的「聯邦藝術計畫」(Federal Art Project)為近一萬名失業的藝術家提供了工作機會與薪資,以期藝術能夠成為在國家經濟復甦過程中重要的一環。聯邦藝術計畫僱用藝術家依不同媒材創作,其中版畫的發展最為蓬勃,大眾對版畫興趣的高漲與國內林立的版畫工作室得以相結合。除此之外,藝術家也透過在1930年代蓬勃發展的共產主義和社會主義期刊內的插圖來傳播意識型態訊息。

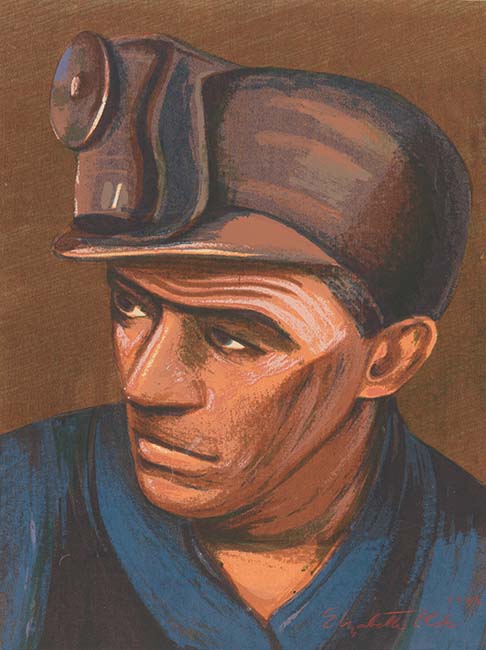

伊莉莎白.奧爾茲 礦工 1942 絲網印刷 47.6×32.4cm 紐約大都會美術館藏

©The Estate of Elizabeth Olds

勞工與勞權運動很顯然是大蕭條時期重要的創作題材,藝術家紛紛捕捉工人堅忍不拔的意象。伊莉莎白.奧爾茲(Elizabeth Olds)透過〈礦工〉這幅絲網印刷作品慶祝平民勞工的圖象,她將一名頭由下而上微仰的普通礦工置身於一個空白的背景前,營造出英勇的氛圍,平凡的小人物化為英雄主角。雖然女性和有色人種在藝術界常面臨就業、能見度和平等待遇方面的障礙,但許多人透過WPA找到創作和展示藝術的機會,同時替受忽略的族群發聲、提供能見度。(全文閱讀582期藝術家雜誌)