馬諦斯形色美學的溫柔力量

馬諦斯的馬諦斯

北京UCCA尤倫斯當代藝術中心/2023年7月15日~10月15日

1869年的最後一天,馬諦斯(Henri Matisse)誕生於法國北部的勒卡托─康布雷西市(Le Cateau-Cambrésis),1954年11月3日逝世於南法尼斯。他是20世紀藝術史上具關鍵地位的法國藝術家,雖被稱為野獸派大師,卻不受所謂風格化或流派的限制。他在漫長的創作過程中不斷突破自己曾有的表現手法,以其色彩的豐富性運用和獨創的流暢線條造形,為作品創造出充滿生命力的存在感。

北京UCCA尤倫斯當代藝術中心與勒卡托─康布雷西馬諦斯美術館(Musée départemental Matisse)共同精心策畫的回顧展「馬諦斯的馬諦斯」,以近三百件含括油畫、雕塑、素描、墨水紙本、版畫、剪紙、書籍插畫、織物等多元媒介的珍貴作品與藏品,試圖重新梳理這位現代主義大師的創作脈絡。十一個章節依時間順序鋪展,闡述馬諦斯的藝術旅程,從初期經典習作的風格探索、對人物肖像及人體造形的深入揣摩,乃至後期的剪貼創作和書籍設計,觀者在展覽現場追隨馬諦斯的創作足跡進行一場時光之旅。一個展間鑲以一個馬諦斯剪紙造形的天花板鏤空設計,鏤空側邊色彩亦來自馬諦斯創作內容,以一場域是一系列藝術風格,向觀眾呈現這位藝術巨匠充滿傳奇的藝術探尋生涯。

「美術館的緣起」展區一景

以「馬諦斯的馬諦斯」為題,映現著馬諦斯本人「現身」策展並為觀者導覽,展覽以作品和馬諦斯的隻字片語為線索,讓觀者彷彿跟著藝術家一起去到那此曾在的創作現場。展覽第一章節以「美術館的緣起」展開,說明此展珍貴展品的主要來源,本展策展人、勒卡托─康布雷西馬諦斯美術館館長帕特里斯.德帕佩(Patrice Deparpe)於採訪中更明確表示:「馬諦斯是美術館的建立者,曾親自挑選藏品──這些都是他有意識地保留在身邊、對其職業生涯來說具有里程碑意義的作品。同時,他還參與展廳空間的規畫,精確到具體每一件作品的擺放方式。他希望以此向後世講述他創作風格的演變,並傳遞對美與愉悅的追求。」將此概念挪移至此次展覽的策畫,透過呈現的作品、紀錄影片以及他個人物品,彷彿馬諦斯穿越時空與當下的觀者相遇,近距離向觀者講述他畢生的藝術探索、創作脈絡與藝術理念。

藝術的召喚,創作的追尋

自從我拿起了這盒顏料,我才意識到生命的意義所在。──馬諦斯

好似被某種看不見的力量驅使,馬諦斯踏向追尋藝術的遠行之旅。出身於非藝術背景家庭的馬諦斯,年幼時並未展現出對藝術的興趣,在巴黎學習法律時也未曾參觀過任何美術館,卻在廿歲那年因臥病在床而接觸繪畫,隨即感應到藝術的召喚,拿起畫筆便是一生。或許因為投身藝術較晚,馬諦斯絲毫不敢懈怠也從未倦怠地創新其藝術實踐,直至生命的終點。

馬諦斯 臨摹夏爾丹〈鰩魚〉 1897-1903 油彩畫布 115×142.5cm 勒卡托─康布雷西馬諦斯美術館藏

展覽最初呈現徘徊在不同風格以及不斷積累、拓展創作技法的馬諦斯。1891年,馬諦斯進入朱利安學院(Académie Julian)師從威廉.布格羅(William Bouguereau),但學院派的訓練使他缺乏自由發揮的空間。隨之,他轉到古斯塔夫.摩洛(Gustave Moreau)門下,進入巴黎美術學院(École des Beaux-Arts)學習,開始嘗試多樣風格的人物、風景和靜物,從古代雕塑到羅浮宮名作的觀看和臨摹中學習大師關鍵技法與創作理念。其中,〈臨摹夏爾丹《鰩魚》〉是馬諦斯費時六年半才完成的作品,為了呈現夏爾丹(Chardin)作品特點的同時賦予作品新靈魂,體現馬諦斯的嚴謹、專注和毅力。

師法經典的同時馬諦斯亦自由地向他方探尋,塞尚和高更都曾在他藝術冒險的關鍵時刻扮演重要心靈導師,他還結識梵谷等藝術界獨特人物,也一度受到點描派畫家席涅克(Paul Signac)的影響。走出畫室,走向街頭寫生,也走向自然,馬諦斯的世界綿延伸展,他前往布列塔尼(1895-1897)、倫敦(1898)和科西嘉島(1898)旅行,明媚的光線、亮麗的色彩和大自然景觀激發他對色彩的敏感度及創作慾望。

(全文閱讀581期藝術家雜誌)

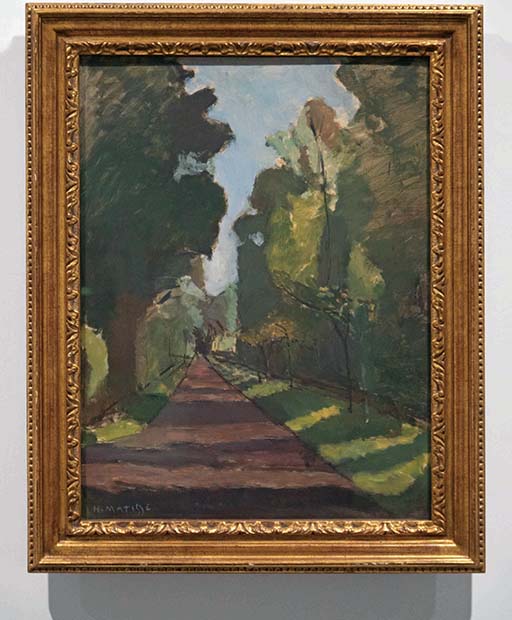

馬諦斯 通往河邊的小徑 1903 油彩紙板裱貼於畫布 50.8×39.3cm 勒卡托─康布雷西馬諦斯美術館藏