一千根針的日與夜

陶樂絲.莎塞多個展

里恩貝耶勒基金會美術/2023年5月21日~9月17日

我用我灼傷的手來書寫「火」。──英格博格.巴赫曼(Ingeborg Bachmann)

陶樂絲.莎塞多(Doris Salcedo)1980年在家鄉哥倫比亞的首都波哥大完成藝術學院的學業,隨後來到紐約攻讀藝術碩士。1980年代的紐約下城是個新生且狂暴的地方,各種實驗性創作、塗鴉、街頭藝術與藝術新星爭相定義藝術的新貌,然而莎塞多彼時醞釀的藝術和紐約盛行的潮流不太一樣,而距離那時還要一陣子世界才會迎來她最早的幾件作品:〈無題〉、〈Atrabiliarios〉,然後始知原來雕塑可以是這樣,詩性可以如此被展現。

陶樂絲.莎塞多 Atrabiliarios 1992-2004 鞋、石膏板、顏料、木、動物纖維、手術線 尺寸依場地而定 舊金山現代藝術博物館(San Francisco Museum of Modern Art)藏 於「陶樂絲.莎塞多」展場一景

(Photo: Mark Niedermann)©Doris Salcedo

里恩貝耶勒基金會美術館在今年5月的特展展出莎塞多最具代表性的八件系列作,這之中除了借展自國際美術館的作品,還包含少數幾件由私人收藏、鮮少在展覽中露出的要作。這檔展覽的展示規模雖然不大卻很細膩,完整呈現莎塞多不同時期的創作,讓觀眾能夠順著作品爬梳莎塞多的創作軌跡。然而就算對莎塞多的作品一無所知,觀者也一定、必然會在作品的各個物件間經驗到不同程度的顫抖,甚至是衝擊,因為在莎塞多簡練又詩意的作品背後,指涉的是那些在人類社會中經常避而不談,進而無法排解的創傷。

1984年莎塞多完成紐約的學業回到哥倫比亞,與此同時,哥倫比亞的內戰仍舊像是忽明忽滅的星火持續著。1985年11月6日,莎塞多在回家的路上親眼目睹波哥大司法院被圍困,當時M-19游擊隊成員劫持了哥倫比亞最高法院並焚燒數百份文件,造成建築物本身起火,最終引來軍方介入,最後以數十人失蹤(至今未明)以及一百多人死亡的悲劇收場,其中包括十二名地方法官和五名M-19首腦,以及數位法院內的基層工作人員。然而這起可怕的事件僅僅是哥倫比亞內戰的一段小插曲,自1964年起,內戰就在哥倫比亞執政當局、右翼準軍事組織、販毒集團以及左翼游擊隊等諸多方角力間展開。失蹤、死亡、喪親、失怙在哥倫比亞人的生命中宛若家常便飯。

陶樂絲.莎塞多 無題 1998 木製衣櫥、玻璃、混凝土 183.5×99.4×30.8cm 舊金山現代藝術博物館藏

於「陶樂絲.莎塞多」展場一景

(Photo: Mark Niedermann)©Doris Salcedo

莎塞多早期的作品〈無題〉、〈Atrabiliarios〉便是對這種莫名被消音、無事化的暴力的抵抗。在〈Atrabiliarios〉這件作品中,莎塞多將一雙雙鞋子「縫」進牆面,每一雙鞋子都有一間專屬於它的、小小的壁龕,表面遮罩的動物性薄膜和邊上的手術縫線給人一種欲蓋彌彰、侵入式的處理態度。哥倫比亞內戰期間有超過三萬人失蹤,在DNA鑑定技術尚未成熟的當時,指認遺體的關鍵便是當事人失蹤時腳上穿的鞋子。而在這些恐怖的暴行之上,更殘酷的是失蹤人口的性別比又以女性佔多數。男性在被綁架後通常都會在第一時間處決,然而女性卻會被留一活口,在經歷各種侵犯、凌遲後死去。在與受害者家屬建立關係的過程中,莎塞多了解到這些遺族因為家人生死未明,讓理當進行的哀悼儀式未能發生,懸而未決的情緒也讓受害者家屬對失蹤者遺留下來的個人物品特別保護。莎塞多藉由〈Atrabiliarios〉為受難者與家屬撐開一個哀弔的空間,她表示:「當觀眾將自己片刻的注意力與沉思留給這件作品時,只有在這一刻,情感關係才得以成立。〔…〕藝術擁有強大的力量:將控制權歸還給生命。將這個曾經凌駕於人性之上的控制,歸還給那些因此被褻瀆的生命。」在〈無題〉中,失去原主的家具不再有意義,徒然地留在遺族的生活空間中。但是這個因不義與不幸所導致的「空缺」並不輕鬆,這個虛空是沉重的、永遠無法忘懷的,因此莎塞多在這些物件的負空間(Negative space)中灌以水泥,水泥沉重、固著、晦暗的質感具象化了罹難者在遺族生命中的重量。遊走在〈無題〉的展場,這些被灌了水泥的雕塑形塑了一個特殊的空間,與其說是家屋,反倒更像墓園。透過家具的類型、質地、內裝的衣物,觀眾好像能夠稍微看見這曾經是某一個人最親密的生活。

陶樂絲.莎塞多 默禱(局部) 2008-2010 木、泥土、混凝土、金屬、草 166個物件,尺寸依場地而定

(攝影:陳宜艷)

莎塞多的作品有一個特點,就是它們都建立在真實的經驗上,這些作品源自某個社會事件、真人真事,但是在「經驗」的這層意義上,藝術家與我們並無不同:我們既不是受難者也不是受難者遺族,我們都只是「苦難」的旁觀者,但是莎塞多非比尋常的是她共感的能力。當然,她具備了做為藝術家的各種才能:在創作中精巧轉換不同形式的文本、對媒材與空間的掌握極其敏銳、富有想像力,但在我看來,真正讓她與她的作品如此與眾不同的,是她比任何人都在意。她是真的在意這些生活在世界邊緣的人們,以至於她願意付出大量的時間、心力在這些人的生命上。相較於其他同樣活躍於國際藝壇的藝術家,莎塞多創作的速度非常緩慢,作品數量也很稀少,這是因為她的每一件作品都需要耗費五年到十年進行研究,並像私家偵探一般拼湊資訊、進行訪談。她曾說每次在創作新作品前會刻意清空自己,讓自己不帶成見地進入不同的案件和相關人士的生命經驗中;在這層意義上,藝術家把自己完全地讓出了,在藝術與生命跟前,她選擇成為這些亡靈、集體苦難的乩身,讓自己不再只是旁觀他人的痛苦。(全文閱讀580期藝術家雜誌)

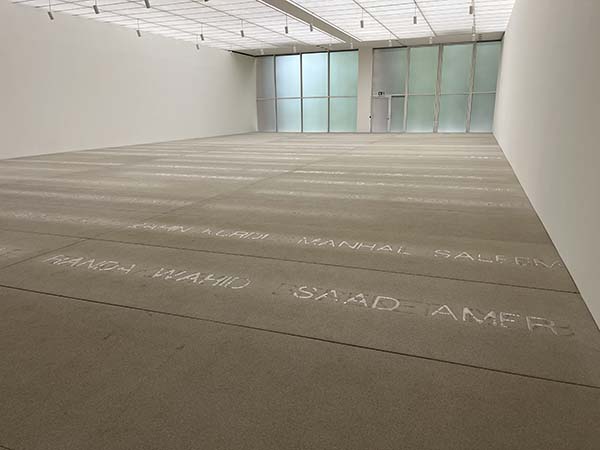

陶樂絲.莎塞多 疊寫本(局部) 2013-2017 液壓設備、地面大理石、樹脂、剛玉、沙子、水 尺寸依場地而定

於「陶樂絲.莎塞多」展場一景

(攝影:陳宜艷)