紅色畫筆下的世俗百態

艾麗絲.奈爾:以人為本

畢爾包古根漢美術館/2021年9月17日~2022年2月6日

艾麗絲.奈爾(Alice Neel)是一名十分與眾不同的藝術家,她對人的真實樣貌充滿好奇,終其一生以社會現實主義的方式直率地創作,其肖像畫總是精準再現人們所處的社會經濟與政治背景,使她成為戰後美國最具爭議的肖像畫家。2021年9月,畢爾包古根漢美術館緊接在紐約大都會美術館後所展出的特展「艾麗絲.奈爾:以人為本」,是首次於西班牙舉辦的奈爾回顧展,透過約百幅油畫、素描和水彩,涵蓋奈爾完整的創作生涯,其中大部分是她最擅長的人物畫,生動而細緻,面對畫中主角的直視目光,觀眾將得以從中感受到她以繪畫探索人性的深度層次,以及對人本精神不可動搖的信念堅持。

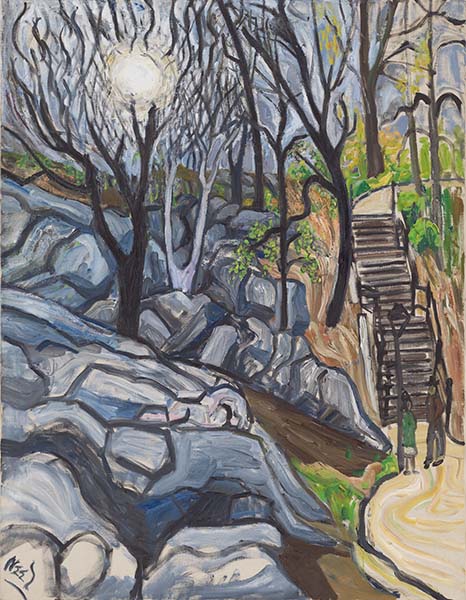

艾麗絲.奈爾 中央公園 1959 油彩畫布 111.8×86.4cm

©The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

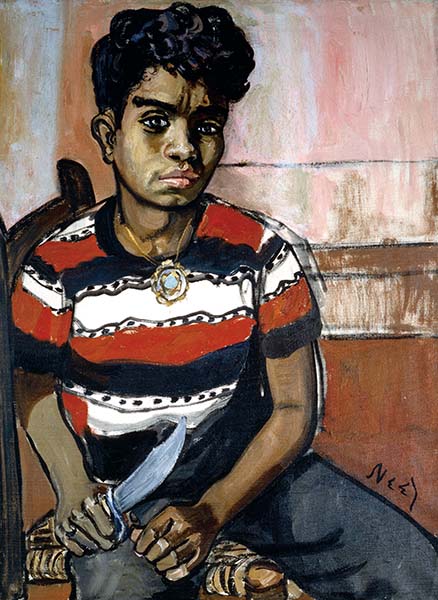

奈爾出生在賓州一個小鎮的普通家庭,曾就讀於費城一所女子藝術學院的她,離開學校後與古巴藝術家卡洛斯.安瑞奎茲(Carlos Enríquez)結婚。前往哈瓦那生活的兩人經常一起描繪街上行人,體會革命前的社會百態。1927年兩人回到紐約,隔年生下女兒的奈爾,在這座城市遇上經濟大蕭條之際開始觀察當地的公園、建築,以及形形色色的人們。繪畫逐漸成為奈爾書寫歷史的方式,特別是因為性別、種族和階級而被遺忘於正典之外的人物,或是群眾運動的紀錄,例如1936年完成的〈納粹謀殺猶太人〉便記下當年5月一場反對納粹猶太政策的遊行。1935年奈爾加入共產黨,此次的展覽標題「以人為本」(People Come First)便是取自於《工人日報》(The Daily Worker)專欄作家,同時也是當時美國無產階級藝術最重要支持者的麥克.戈爾德(Mike Gold)為她所寫的文章。1930年代後期,奈爾與音樂家侯塞.內格隆(José Santiago Negrón)移居西班牙哈林區(Spanish Harlem),隨後與左翼電影製片人山姆.布洛迪(Sam Brody)合作,並生下第四個孩子。西班牙哈林區的人口組成以波多黎各人為主,在此生活約廿多年的奈爾持續用畫筆捕捉當地具影響力的社運份子,同時也畫下身邊家人和街坊鄰居的日常。以〈喬治亞.艾斯像二號〉為例,青年艾斯(Georgie Arce)從小便與奈爾相識,畫中十幾歲的他手握短刃,防禦性地抿著唇,彷彿感受到威脅一般警惕地向畫外凝視。奈爾曾自述艾斯經常以作勢要割斷她喉嚨的舉動與她遊戲,在當時的正規學校教育中並沒有提供西班牙語教學,奈爾透過艾斯的肖像,宛如捕捉了生長於此地的孩童在探索自我身分和所處社會的聯繫時,因斷層而產生的困惑與掙扎。1950年代後期,奈爾在家庭電影「摘我的雛菊」(Pull My Daisy)中扮演了一名典型的美國母親,並在具濃厚政治意識型態的ACA畫廊(ACA Galleries)舉辦展覽而逐漸打開知名度。1960年代,奈爾開始廣泛地在紐約畫廊展出,包含安迪.沃荷、賈姬.柯蒂斯(Jackie Curtis)、安妮.斯普林克(Annie M. Sprinkle)等名人都曾是她肖像畫中的主角;同時,她也開始創作與孕婦裸體有關的畫作,從此成為她最知名的代表題材。

艾麗絲.奈爾 喬治亞.艾斯像二號 1955 油彩畫布 76.2×55.9cm 隆蒂.埃伯斯(Lonti Ebers)藏

©The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021

母性的世俗再現

裸體和性是奈爾作品中最主要的兩個核心主題,一方面與傳統常見的樣態不同,特別是其筆下的裸體總是坦率而直接地毫無歉意;另一方面,她對裸體孕婦的敏銳關注程度更是前所未見。奈爾一生共有四個孩子,歷經過喪子之痛與被迫分離,其母性經歷充滿了悲傷和矛盾的情緒。千年以來,數以萬計的母親無不在西方傳統繪畫的聖母與聖子題材中找尋慰藉,或為聖殤圖中基督垂躺於聖母膝上的形象所動容。失去總是教會描繪聖母瑪利亞的核心,她無私、堅忍而慈愛的形象在基督教藝術中無處不在。即便是延續傳統題材,活躍於20世紀中葉的畫家絕對比早期藝術家更精於表現人物情感。與流行文化或藝術史名作中經常出現的典型不同,熟悉為人父母帶來的生理、心理壓力,奈爾的畫作總是以強烈的感染力吸引觀眾從中感受到母親生育、撫養孩子時所面臨的各種挑戰,舉例〈卡曼與茱蒂〉中近乎奄奄一息的小茱蒂眼神空洞地望向母親垂下的乳房,憔悴的母女肖像成為女嬰在畫作完成後不久便去世的預言,深深地傳遞出底層女性貧苦的境遇與無力,令人感到不勝唏噓;又如在〈南西與奧莉維亞〉中,母嬰被描繪成互相依存的緊密共存體,南西驚恐的雙眼傳神地表現出疲倦而不安的心情,與其相鄰的右方藍牆被畫家刻意處理成空虛的抽象暗示,沒有任何一名畫家曾經如此有說服力地傳達出新手媽媽的震驚。(全文閱讀560期藝術家雜誌)

艾麗絲.奈爾 南西與奧莉維亞 1967 油彩畫布 99.1×91.4cm

黛安與大衛.戈德史密斯(Diane and David Goldsmith)藏

©The Estate of Alice Neel, Bilbao, 2021