精質入藝 法喜自在

吳卿金雕「鄉情–生生不息」藝術展

2008年,宜蘭國立傳統藝術中心首位特約典藏的吳卿〈鄉情(生生不息)〉金雕鉅作,頃聞於今年7月15日再度面世展示。時隔多年,令人思起吳卿過往以來,至今生生不息的雕刻世界,木雕也罷,金雕也罷,多年來就是默默地執著於他最愛的雕刻之藝,且馬不停蹄地走遍國內外,受到各地重要的知名國際展覽邀約,展現他獨有的精湛雕刻語彙藝術。尤其是在疫情下,2020年12月由文化部於美國加州聖塔安娜寶爾博物館(Bowers Museum)推出的「金雕玉琢─台灣雕刻大師吳卿、黃福壽雙人展」,將在今年9月由休士頓自然科學博物館接力展出,是近日台美藝文界值得共同慶賀的美事。

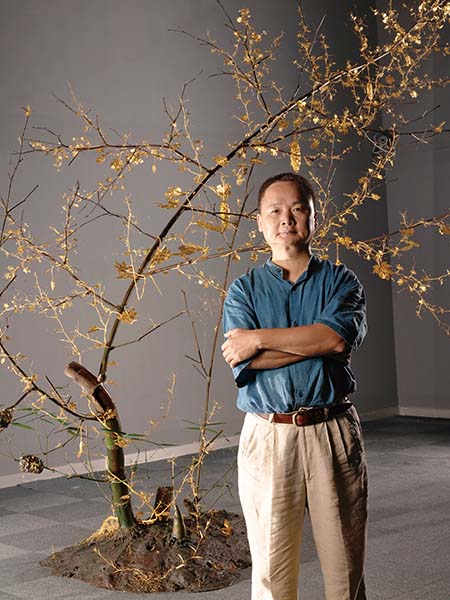

吳卿與作品〈鄉情(生生不息)〉合影

就雕刻藝術而言,貴為公立機構「特約典藏」展示其作品實屬不易,在當年典藏七年後整備點收入藏,又於數年後再度開啟此件〈鄉情(生生不息)〉特約典藏展示更為不易,足見其作品之實力與魅力。當然,其饒富幼時童年歲月流金的鄉情風味自然生態之美,想必是該中心促使此作再度出山,喚起絢爛豐華時代的種種記憶代言。

事實上,較早之前的1993年,吳卿的〈瓜瓞綿綿〉之作已為國立故宮博物院(以下簡稱「故宮」)首開收購典藏在世藝術家作品的先河之例,名聞內外。再者,說起故宮,吳卿作品在更早之前1985至1997年的十二年間即連續於其近代館展出他個人的各類不同作品,締造台灣唯一在故宮展出最長紀錄,實不易也。

〈鄉情(生生不息)〉之作翌年即2009年,吳卿受邀為上海中國航海博物館特製一件99.99%純金的〈東吳大翼戰船〉,讓原本只是博物館典藏與展出的歷史意義能夠延伸到珍貴藝術典藏的價值。這是博物館的創舉,也是「預約典藏」的概念呈現。

吳卿 東吳大翼戰船 2010 99.99%純金 16×43×13cm

大略一瞥,其精緻雕刻藝術之作可為需求者「特約典藏」、「收購典藏」、「預約典藏」,正道出其作品之獨特到位與獨自技藝外,確是更富當代殊異的時代價值。

若以其精緻淬鍊的木雕藝術觀之,完成品及半成品、損壞的,其數約達百餘件,大略析之,有「螞蟻」系列、「禪意」系列、「生態」系列與「生死」系列四者。

螞蟻系列 精實到位

眾所周知,吳卿是一位善於雕刻螞蟻的雕刻家。今天若要了解其雕刻之藝,就要回溯到四十五年前的台灣當下,1976年那時他正在研究螞蟻生態,尚未雕刻呢。

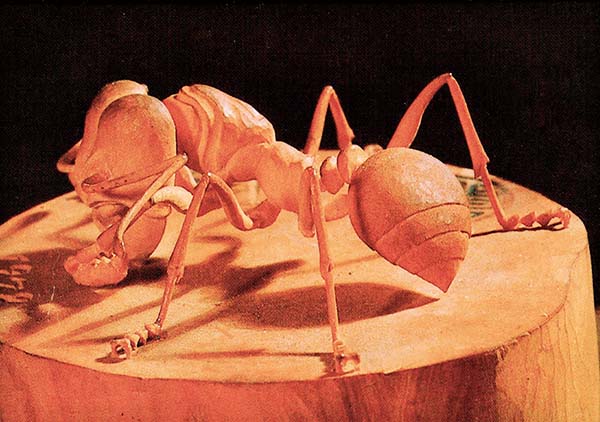

1956年出生於嘉義的吳卿,有關螞蟻的雕刻始於1978年的整木木雕首作〈第一隻完成的螞蟻〉,今日很難得見得,那是一隻大螞蟻咬著一隻小蟲,所作的螞蟻品種是台灣南部常見的深褐色大頭螞蟻,大小僅6×8×8公分,相當不起眼,然而一體成形的小小螞蟻身軀與更為細小的兩根長鬚、六隻長又彎曲的細腳體態展現,反而令人見此小螞蟻的大器之勢。而此,不用言,這就是吳卿雕刻刀優游自如、細緻精湛且精實到位的絕對表現。

吳卿 第一隻完成的螞蟻 1978 九骨木 6×8×8cm

自此有了〈矗吼〉等作之外,翌年開啟三隻螞蟻咬著一隻大蟲的整木〈生存與掙扎〉之作,這是大自然常見的現象,卻是開啟吳卿朝向多隻組合的高層次群體創作視界。細觀之,在小小見方之下,光三隻螞蟻的六根觸角、十八隻細腳的布局,就知其從粗胚、細刀、鑿空、整修到完成等一系列的功夫與毅力。若不是堅毅的意志與精準的到位,實難完成這件艱難不易的成就,事實竟是花下一百廿天功夫完成的,由此知其與生俱有的堅韌功力。

吳卿 生存與掙扎 1979 九骨木 9×14×14cm

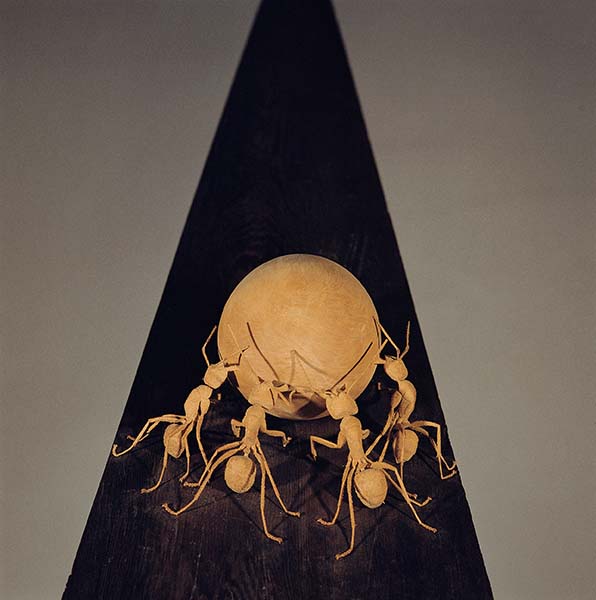

1983年推出相當令人激賞的〈合力推矗〉之作,起因於1975年春天在北投河堤旁無意中發現螞蟻合力搬運壁虎90°直上的情景,他孕育了七年才呈現,開啟多隻群聚的組合雕造磨練。此作花下非常人想像的兩百四十天功夫才竟功就。

吳卿 合力推矗 1983 九骨木 90×135×90cm

翌年,此等多隻群聚表現功力的俱足使其走向超乎常理,直接取予高380公分、直徑40公分的整木檜木,名為〈掙脫(大)〉之作。其上正雕刻四隻大螞蟻,然非如之前〈合力推矗〉的圓形組合群聚構成,而是一隻螞蟻由下而上連續掙脫的過程,或是由上而下鑽入木頭裡面,有時間性且有時間差的連續位移動作,讓人的視覺可自由選項地優游於螞蟻之為螞蟻擁有本能的天下景致,跳脫無拘無束地在空間掃描且又時間定格的光譜儀動上,確是有如高度空間物相標的自由位移顯像。

吳卿 掙脫(大) 1984 檜木 380×31×31cm

吳卿〈掙脫(大)〉局部

禪意系列 純淨洗鍊

吳卿的「禪意」系列是來自1984年整木第一隻蟬作品〈蟬〉的完成與萌芽開啟。此作整個思維在於為什麼要這麼單獨地作一條線出來,以及怎麼思考動與靜之間?傳統木雕罕見以雕刻刀刻出薄如透明的蟬翼,由薄如蟬翼的作品,再進階到單獨作出一條長長細線,宛如風動般亭亭玉立,實屬難見。這是由一根圓木作出,一刀一刀、不疾不徐地刻雕鑿出,並非作好一根線條再組合上去的,因而花下九十天才竟完功。其功除了細細長線外,在薄如蟬翼0.02公釐之下大概只有報紙的三分之一薄度,作出對稱的上下弧度是其真功夫的底蘊之境,故謂之第一隻蟬的作品。

吳卿 蟬 1984 黃楊木 32×15×15cm

1984年台北市立美術館的「木雕螞蟻個展」讚譽後,吳卿在雕刻面上確實是到了比較成熟的階段,再加上研讀《心經》、禪坐多年,開始思考呈現與過往創作不同的思索,意欲自我風格的表達,事實這是一個欣喜的大變化與轉折。1986年推出一百廿天竟功的〈禪〉,就是今天觀之仍是其作品中重要且重量級的代表作。一看,此作簡易異常,僅一個飽滿圓體有著浮現的兩片異物,又淨又美,令人只有靜靜凝視著。事實上,「在圓體上雕有半隻蟬,而另一半呢?是在圓體內?是出世?是入世?是圓體,是蟬,是禪,本無分別的」。這是吳卿本人創作以來的根本質變,一下躍上另一跨域性又超越性的生命體現與動能表現發展。

吳卿 禪 1986 黃楊木 22×11×11cm

〈禪〉製作流程圖

多年的禪坐如何化現禪的意境呢?如何走入身體的體現呢?如何進入實體表現的雕刻意境呢?換言之,「禪意、人身、物像」三者圓融一體境地的體現完成。吳卿思慮多年,也不斷嘗試,就如禪宗公案中著名的「風動?心動?」是有意味的探索,時時牽動著他的心念。鄉間處處傾倒家屋磚頭壓不死的小草一景,令人起心動念,橫豎一轉,於是拾起磚頭的念頭,思探物像的存在是什麼,念頭的存在又是什麼呢?其實就是人的心,小草不就是代表著人的心嗎?此之悟境令他1987年開創幾無前例的整木〈無礙〉之作,這是始達一百八十天的成就。透過老磚塊歲月剝落、凹凸不平、表面風化的質感,賦予深度觀察下層層剖刮刻畫、步步雕刻出的效果,那無形直直穿過無盡歲月磚塊的細微堅韌草葉,令人真有心動無言之感,如一剎那風吹萬重山而過的輕快一洩寫意。

吳卿 無礙 1987 黃楊木 28×18×18cm

〈無礙〉製作流程圖

禪意之境,脫胎既有的〈蟬〉之作,走進「禪」境之地遍地開花,是吳卿展現畢生之力的勇猛挑戰,以其精進再精進的堅韌毅力,竟以兩百七十天功夫接著完成整木〈昇華〉一作。此作使用整塊黃楊木雕刻,身體故意抽長,雕刻重點在於蜻蜓的一對羽翼,比蟬翼更加纖細,薄度只有報紙的五分之一,羽翼完全透光,脈絡呈左右對稱,小小一片羽翼要花上一整個月的工作天才能雕成,因其大小較蟬翼縮小一半多,前者長15公分,而蜻蜓之翼僅6公分,故而有云:「畢生最高難度的作品,是需定力、耐力、眼力、體力的結合。」

吳卿 昇華 1987-1988 黃楊木 53×6×6cm

事實上,此作跟〈蟬〉一樣,其身也有雕成一條線,不過〈蟬〉那條線是動的,〈昇華〉這條線是轉的,且比那條細多了。上面所雕的是蜻蜓,底部作的是水的感覺,就像是蜻蜓的幼蟲生長在水裡,蛻皮羽化飛出來。圓球體則是母體的原形,代表著新生命的孕育,而母體螺旋轉動漸漸升起,懷抱新的希望,通過自我超脫的藩籬,是新的自我期許與昇華。這是禪境新意,直觀生物母體,賦予生物成長超脫的期許,昇華生命更美之境。

生命系列 清淨自在

當「一個造形抽象且光滑的人頭像,帶有幾分哀傷,頭像上有幾個洞,裡面空空的,而蝴蝶自由地飛入、飛出,是想像的存在?還是意念的妄想?」開始進入吳卿的思維中,良久的參禪靜坐使他思緒漸漸盡達成熟階段,便決然地著手創作。1988年以三百六十天的功夫成就〈夢蝶〉一作,這是透過擅長的精湛細緻雕刻刀之美,運用木材的薄度極限表現出蝶翼的透明感及色彩感,而其美在於人頭像裡面使其空空的鑿空境地,也因而劃出清逸空蕩且自在闊達地無盡想像其生命空間,雖略帶有憂鬱般的哀傷之態,卻無限散發著闊然的超越理想之感。

吳卿 夢蝶 1987-1988 黃楊木 100×23×23cm

1989年花七百廿天完成35公斤整木〈是人?是蝶?〉的創作探索,其薄僅達約1台兩重,不達兩張報紙;接著仍不停地於1993年以同樣重量的整木、同樣天數功夫成就了〈空〉之作,其薄更為精進,還不到一張報紙的重量。細觀之,前者是中空的頭像,有變形的蝴蝶自由穿梭其間,蝴蝶象徵著美,作者在禪坐時法喜充滿,物我兩忘,早已不知己身是人、是蝶;後者亦是以甚高難度的鑿空手法呈現空的主旨,輕盈薄透的抽象物體感覺自在且無礙,暗喻了宇宙萬物皆空的道理,盡達老子認為「無」是宇宙間的最高境界。話說回來,如此薄透境界若非藉著參禪與靜坐使心神達到合一的境界,是無法雕刻出如此精密細緻之作。換言之,深深體現創作技藝的當下與心神合一的身體藝術載體,非他者,只有持續的堅韌生命才是。

左:吳卿 是人?是蝶? 1988-1989 黃楊木 42×22×22cm

右:吳卿 空 1990-1993 黃楊木 46×22×26cm

然而,在「空」的思維探索上,想像不到地另闢蹊徑,兩年後的1995年花三百卅天功夫完成幾乎罕見稀有的整木〈行走的女人〉之作。初次閱讀此件作品令人有社會性與現實性的直接感受,也就是用現實性做一些東西的表達,然而確切的標準身材:腰圍24吋、臀圍36吋,足以令人更有想像空間,這是真的一件「空」的美,不過,似乎在不同時空中給予人另類視覺存在比較唯美的表達;換言之,也是一種「空」的表達,其實等於是一種「空」的美。

吳卿 行走的女人 1993-1995 黃楊木 22×25×19cm

吳卿〈行走的女人〉局部

1993年以八百天成就〈緣生妙有〉巨大之作,整件作品由於大件且造形特殊,共用了四大塊千年以上的黃楊木雕刻組合。

在製作過程上頗費心思與功底,牛頭是找到稀少難見的真實牛頭化石,在澎湖外海發現的,差不多是兩萬年前左右第四紀時期的牛頭,那時的牛有多一塊鼻子,像會吸水一樣。因此詳細研究其組織結構,特別是表面的質感,整顆牛頭展現難得一見的化石表面雕刻效果。蓮花則是整塊木頭雕刻而成,初期做這朵花的粗坯將近30公分,非常大件,枝葉亦為雕好再組合的。荷葉的脈絡是網狀的,這是整塊木材切片去刻的,都是有透明的層次,效果相當好;根的一部分是雕出來、一部分是用黃楊木自然的根組合而成。

吳卿 緣生妙有 1991-1993 黃楊木 168×105×80cm

再者,在雕造上因於需克服多隻長度極長且宛如有情的細線的困境,著實費心吃力,要使蓮花由牛頭生出扶搖直上,細小的花莖不僅要線條優美,更要能支撐頂上花朵,重心的掌握是雕刻的重點,旁邊的幾枝蓮葉造形栩栩如生,花瓣和葉片脈絡清晰可見,且具透明的層次變化。重要的是,此作萬年牛頭與蓮花深層的旨意即萬物也罷,物像也罷,實在於生死與再生的生命觀與其體現再現。

吳卿〈緣生妙有〉局部

話說1989年之前的十多年間,吳卿都是持續進入「禪坐的身體,入定的思緒,費心的手作」,件件作品達於百日,甚而三百日、六百日有餘功夫的戮力創作,始盡功就,令其心神達極限之界。時恰逢母親逝世,再加上視作品為其生命不捨出售下,經濟壓力使身心俱疲,是年農曆過年時獨自一人禪坐,思起母親的往生,對生與死有了很深的感受,接著「連續幾天的禪坐,睜開眼睛時,剎那間,契入宇宙,萬物都是空的,所有物像都是不實在的,良久⋯⋯良久⋯⋯,感受那執著有的苦,眼淚不由自主的盈眶而出,內心充滿悲憫與歡喜」。這樣的心念意境深刻腦海,終孕育長達七年之後才把此意念作品賦予具體化,於1995年以四百五十天之功完成整木〈悲喜交集〉。

吳卿 悲喜交集 1994-1995 黃楊木 126×155×112cm

此作製作不易,不妨認識過程:這是用整株留有原來的根的原木,而且是橫面散開,樹幹做頭像的地方要大,是很難找得到的材料,頭上的蓮花莖打粗坯時還沒有歪掉,做細小之後再火烤,纖維組織必須烤得比較死性,再調整回來。

翌年推出七百廿天完成的〈禪坐〉,這是由一具坐姿骷髏面對世間自然生態的滿園蓮花,其間青蛙等點點構成。這是吳卿直接走入世間、屬於人間性的表達,反射出自我的觀察,頭、龍骨是用一塊木頭雕成的,其他骨頭是分別雕刻好再組合上去,一些重要的部位要用白鐵釘螺絲連結。蓮花、蓮花枝是用一塊木頭雕刻而成,水、水上面的枝葉及青蛙也是用一塊木頭雕刻成的,上面的枝葉是用組合的。

吳卿 禪坐 1994-1996 黃楊木 94×184×80cm

當深入人世間真實虛幻的生命觀探索,其創作是有意味的精進前進,同樣在1996年,較同樣功夫天數多些,七百六十天成就了〈法喜〉之作。

同樣三年的靜坐修行產出了前述的〈禪坐〉,也誕生了此件〈法喜〉。一者是骷髏他者的轉化,面對自然蓮花生態的生命觀修行,實是自身未來世的他者生命思探,呈現兩者意欲圓融一體的生命可能極限,何時可盡達無限的一體圓融?只待精進修行境界,然未知也?另一者正如〈法喜〉,人間法喜,化盡他者、自者,不分你我,不分物像,直達法喜圓融一體,唯一的就是存在,存在著「我蝶、蝶我」實虛一體的純淨境地,化現生命的最後是超越性、永恆性。這麼美的思緒境界表現正如吳卿所云:「唯有創作上的純粹,才能創作出這件作品。」確是正中鵠的。正如千禧年前田調訪查時他所說的,在廿歲時他深知創意是無價的,即創意是藝術家與工匠間最大的不同點,就是「做別人從沒有做過的」,以及「做別人想到而做不到的」,他如此認為。今天,吳卿確是做到此地境界,且堂堂展現在一一作品語彙中。

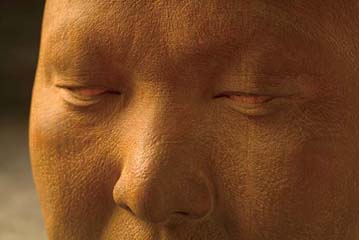

吳卿 法喜 1994-1996 黃楊木 49×23×26cm

吳卿〈法喜〉局部

綜觀其作,早年的吳卿自十七歲開始接觸雕刻,從1978年完成第一隻木雕螞蟻開始花了整整七年時間,挑戰自我極限的精神,磨練精緻木雕的技法,共完成廿五件木雕螞蟻作品。1984年在台北市立美術館舉辦特展發表「螞蟻」系列木雕,從此打開木雕創作界的知名度,並應邀到日本展出,開啟國際視野。然而,相對的因於精質細密木雕作品在運送、布展等的安全性要求極高,又易於受損,之後漸漸少為國內展示,故沉寂多時,然於國外卻受邀約長期巡迴展。綜之其創作之心極為闊然溫暖,衷心期盼多多面世及予人內觀省悟。(全文閱讀554期藝術家雜誌)