令和平成為災難與新生的一部分

平成美術:泡沫與瓦礫1989-2019

京都市京瓷美術館/2021年1月23日~4月11日

疫情中失去熟悉的步調,不得不緩下步伐回顧過去、摸索未來的2021年,京都市京瓷美術館推出由藝術評論家椹木野衣為新館「東山立方」量身策畫的展覽「平成美術:泡沫與瓦礫1989-2019」(以下簡稱「平成美術」)。曾於京都度過學生時期的椹木野衣長期書寫當代文化藝術短評與專文,出版《反藝術入門》、《非主流藝術入門》及《震美術論》闡述獨道銳利的觀點。他在《震美術論》指出,位於環太平洋地震帶上的日本自古以來災難一波未平一波又起,可說是「陷於災難與復興輪迴」的場域。人們總是忙於災後重建,而力有未逮之事可能也只能「遺忘」。開展在這列島上的美術是否適用發祥自西方大陸的美學理論架構?書中回顧黑死病、里斯本大地震、伊勢灣颱風、東日本大震災等古今世界災難事件,討論災害與社會之關係,以及藝術創作中的災難像。此次展覽內容承繼前述議題,並參考《方丈記》與《瓦礫的未來》兩部與災難相關的著作來形塑核心意象。

《方丈記》為13世紀前葉(鎌倉時代)隱士隨筆經典,作者鴨長明生於京都下鴨神社神職人員之家,晚年隱居郊外,留下關於大火、龍捲風、地震與飢荒之側寫,其對於生命無常之感歎影響無數後世文人。《瓦礫的未來》甫問世兩年,為後現代主義建築師磯崎新之作。現年八十九歲的磯崎新於卅年前曾擔任普立茲克建築獎評議員,自身更於2019年獲獎。這位德高望重的大師卻是「反建築」代表,他在1960年代曾主張「未來都市就是廢墟」,近年更多次批評東京都廳等雄偉公共建案是「大型垃圾」,而這一切都源於磯崎新深掘日本文化所悟得的精神──沒有永恆不變的神話,只有毀壞再新生的常態。

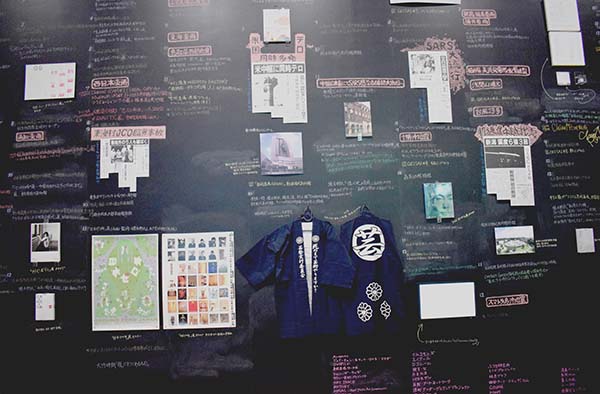

「平成美術:泡沫與瓦礫1989-2019」展場一景。「平成之壁」對向牆面上投影著GAISEI的盛況。

(攝影:趙宜恬)

與災難共存的姿態

回顧昭和時代(1925-1989)落幕、平成時代(1989-2019)啟程之際,日本正值經濟泡沫化巔峰,那魔法般的經濟力如綾羅綢緞,覆蓋戰火留下的疤痕,麻醉了無法言喻的疼痛。平成2年(1990)起,美夢在投機投資的風暴中幻滅,取而代之的是自雲霄墜入地底的長期貨幣貶值。儘管平成時代的整體經濟狀態與極盛期呈天壤之別,昭和時代成立的集團工作模式仍持續運作,同時娛樂、設計及數位產業逆風發展,以精緻的技術與創意在世界舞台拔得頭籌,賦予日本全新的國家形象。

大型集團與巨額資金使產業能長程發展,但企業與機關中的層層階級與細緻切分的工作項目,使得員工必須共同承擔連鎖責任,但卻難以預見自我可能性與價值;再加上密集高壓的都市生活環境,人們只能想方設法地找尋逃逸與解放的方法。人們為了忘卻陰霾而狂飆,抑或是必須在危機中自保的時刻,容易疏忽對他人的同理,埋下「人禍」的楔子,遭團體離間,憤而無差別地報復社會的案件層出不窮,邪教與惡質直銷也趁虛而入。關於「天災」,建築師坂茂曾語重心長地說:「沒有任何一場地震會直接置人於死地,人是因建築物的坍塌而死亡。」人們常忘了任何加諸於地表的建設,皆可能在高強度的自然現象中瞬間化為瓦礫,卻稱這些令人產生失望感的自然現象為「天災」。展覽刻意以「強調刺耳的傷痛」為回顧平成時代的手段,展場開頭設置一面條列卅年間諸項天災人禍的大黑板「平成之壁」,這些慘痛事件紀錄交雜著參展藝術家的活動歷程,除了引導觀者意識到藝術家與社會動態的共時性,似乎也有著「藝術創作與災難事件有某種同質性」的黑色幽默。椹木野衣在文本上以十年為一期,分成1989-2001、2001-2011、2011-2019三期,邀請誕生於這些區間中的作品參展,但在展場中卻打散時間順序,穿插暗室、小屋、樓梯等多樣空間元素,詮釋在災難中震盪迷走的平成時代。

「平成之壁」局部:張貼其上的新聞與相關檔案(攝影:趙宜恬)

1989-2001泡沫的時代

1989年,全球在20世紀最後的十年間大幅改變秩序。日本年號於1月8日起由「昭和」改為「平成」,而同年11月9日則為柏林圍牆倒塌之日。揮舞資本主義旗幟的人們既自豪科技發展神速,亦開始恐懼科技凌駕人性。1990年美國在波斯灣戰爭中以高科技武器重創伊拉克,並使用人造衛星轉播前線景況,同時電視、電影中虛擬的紛爭場面也隨著科技發展益發細緻逼真。也就是說,這類強烈衝擊精神的影像,可能是生命消逝血淋淋的剎那,也可能是影像創作塑造的幻象,旁觀他人之痛苦儼然成為日常。人的感官在科技狂飆的世紀裡失速、失重,逐漸迷失於扮演支配者快感,同時也因判斷力鈍化而被支配。

IDEAL COPY的〈Channel: Exchange〉將歷年「交易」到手的各國硬幣鋪成一段「財路」,

讓觀者踏在錢幣上穿越展場動線。(攝影:趙宜恬)

波斯灣戰火籠罩的1990年末,由京都發跡的匿名創作團體「IDEAL COPY」開始以「全球化」為主題進行創作。本展展出的〈Channel: Exchange〉為該團體於1993年起在世界各地執行的貨幣兌換計畫,依循固定執行規則的該計畫化身為現場裝置時,依展場空間與參展主題量身設計。這次,IDEAL COPY將歷年「交易」到手的各國硬幣鋪成一段「財路」,讓觀者踏在錢幣上穿越展場動線。「財路」的一端設有交易台,觀者可以用任何國家、任何時代之錢幣交換IDEAL COPY幣(以下簡稱「IC幣」),兌換時不須確認匯率,一律以重量計──每克錢幣交換1克IC幣。藝術家以IC幣換來的真實貨幣不再用來進行任何交易,只做為展覽布置用品陳列於各地的展場(這次就鋪在地上);至於觀眾以真錢換來的IC幣,很可惜地,目前全球沒有任何一處能繼續買賣IC幣,因此這是一筆到了盡頭的生意。此計畫可說將硬幣視為「秤得出重量的東西」、「反覆回收再利用的裝飾品」,徹底抹消「錢」的意義。(全文閱讀551期藝術家雜誌)