今日與昨日的廢墟

第十四屆文件展雅典現場報導

〈瞥見希臘之繁盛〉之原圖已在二戰後佚失。如今藏於柏林的此一版本為阿爾博恩(August Wilhelm Julius Ahlborn)根據原圖所做的摹本。

〈瞥見希臘之繁盛〉之原圖已在二戰後佚失。如今藏於柏林的此一版本為阿爾博恩(August Wilhelm Julius Ahlborn)根據原圖所做的摹本。

若按照策展團隊的建議,邁開腳步從主展場開始移動,細細探索位於雅典市的各展區,很快就會體察這座城市的獨特之處。當人在路面上從甲地移動到乙地時,巴士常是繞行而非直線行進,這是因為雅典的都市紋理既是環繞,但又迴避著衛城、利卡維多斯山、戰神山、宙斯神廟、雅典古代市集等分布於市區各處的文化遺產而展開。搭乘地鐵往返時,常可在地鐵站的一角看到開挖時所發掘到的古文明遺址。

雅典自身以城市的尺度成為了一座超大博物館,其巨大使得日常生活也需為它讓位。而西歐所有後來的博物館都是對它的模仿:文件展多年來的主要場地弗利德利希安農博物館,啟蒙時代歐洲最早的博物館之一,其新古典主義建築樣式正是借用了古希臘的元素。回過頭來,雅典方面展場之一的希臘國家考古博物館,是由兩位出身德意志地區的建築師建成。衛城的說明牌上寫著「歐洲從這裡開始」(Europe starts here),但就在幾年前卻有人擔心,歐洲的瓦解就要從這裡開始。

向雅典學習

歐洲從古希臘文明開始的這種「向雅典學習」的說法,或許也不完全是正確的形容。除了今日歐債的問題之外,希臘與德國的糾葛,遠比人們想得更久更深遠。希臘脫離鄂圖曼帝國長年的統治之後,很快地在列強影響下,由共和改制立憲,出任首任希臘國王的是巴伐利亞的奧托一世。奧托一世從巴伐利亞召集了為數者眾的移民一起來到雅典,當中就包括後來建立「FIX」啤酒廠的弗克斯家族(Fuchs)。「FIX」的舊酒廠,現在則是展場之一的雅典國家當代藝術館。(主要場館介紹可參照第504期第140頁)

奧托一世就任後,建築師蕭伯特(Eduard Schaubert)與克萊安提斯(Stamatios Kleanthis)受命制定首都雅典的建造計畫,以新古典主義式樣為主。二位建築師正好有共同的老師,普魯士王室御用建築師申克爾(Karl Friedrich Schinkel)。申克爾是重要的新古典主義建築師之一,作品大量地效法希臘式樣。申克爾也曾是一名畫家,在他畫家生涯的最後一件作品是名為〈瞥見希臘之繁盛〉的風景畫,畫中是他想像的古希臘景色。此作之後,申克爾全心投入建築事業。其代表作,譬如柏林的博物館島建築群,處處可見取法希臘的成果。

前述提及,國家考古博物館建築師之一的恩斯特.齊勒(Ernst Ziller),主要的作品皆在雅典完成。出身德意志薩克森地區的他,甚至在希臘終老。在蕭伯特與克萊安提斯的都市計畫基礎上,齊勒負責監造完成了許多重要建築物,如今雅典街頭上那些古希臘式樣的新古典主義建築,多出自他手,像是被譽為新古典主義建築「雅典三部曲」的希臘國家圖書館、雅典大學與雅典科學院。同時,他也是考古學者,促成了帕那辛納克體育場的挖掘與重建,成為了奧林匹克運動會復興的基礎。

帕那辛納克體育場一景(攝影:鄭安齊)

帕那辛納克體育場一景(攝影:鄭安齊)

街邊批評文件展的小海報。從海報上看來,帕德嫩神殿與弗利德利希安農博物館確實相似。(攝影:鄭安齊)

蕾貝卡.貝爾莫(Rebecca Belmore)的作品是一只由大理石雕塑而成的帳篷,並擺置於可望見衛城的山丘上。©Fanis Vlastaras

被重新發明的傳統

德意志地區的人對於古希臘的嚮往及相關事蹟,以「學習」來概括的話,恐怕仍不足以描述其複雜度,譬如申克爾與雅典的連結,尚不僅於建築式樣的師法而已。申克爾就曾規畫在衛城的山丘上修建古希臘風格的宮殿,包括帕德嫩神殿在內的遺跡,則將以裝飾的形式整合到宮殿的花園之中。這項提案後來被批評為「仲夏夜之夢」,並隨著衛城受到宣告為考古區而告終。

從這些例子來看,歐洲與希臘,倒像是在彼此的互相增強上,重新被發明的傳統,一種有意為之而塑造的起源:古希臘文化在歷經鄂圖曼帝國長年的統治之後,有賴西歐人的發掘和宣揚,得以於近代再次復興,但那已經是後世的新創,而非純為具連續性歷史的實踐。霍布斯邦(Eric Hobsbawm)曾指出,這些創制出來的傳統,多出現於19世紀末葉至20世紀初(也就是一戰前的30至40年間),為了回應當下的時局而生。

霍布斯邦也提到,更有一種創造傳統的方式,是在國家機器的力量有系統的運作下組織起來,其中一個重點,即是公共儀式的發明,像是集會遊行或大規模的慶典。好比復興後的現代奧運會走到1936年時,它的儀式性與崇高終被納粹政權推向了高峰,成為政治宣傳的有力工具。甚至是納粹象徵的倒卍字符號,也是由考古學者施萊曼(Heinrich Schliemann)在19世紀末時,於特洛伊的古希臘遺址中發掘,並帶回德意志地區。最終,這個符號席捲歐洲,原本意喻生命與活力的倒卍字號,成為死亡的象徵。

這些「新」傳統,無論是對剛獨立的希臘,或是逐步走向統一的德意志,都存在著形塑、凝聚認同的效用。古代希臘正好是「德國」這個地區的人們,在形成國族意識之時的模板,特別是從神話或傳說裡找尋參照的方式。另一方面,透過宣告其歷史連續性,所謂「正統」的認同受到確立,但各種斷裂、流變及差異,無形之間卻受到排除及遺忘。

過去,歐洲究竟向雅典「學習」了什麼?而今日的雅典,執政當局因為三駕馬車(歐盟執委會、歐洲央行與國際貨幣基金組織)的強勢而失能的雅典,因為這種政經局勢而迫使法西斯興起的雅典,又有何處是值得借鑒的呢?從這樣的角度出發的話,或許我們就可以不只是將展題「以雅典為鑒」理解成教育/受教的姿態,更有為「以雅典為鑒」打上問號,視其為一種商榷、回顧與省思的意味。

1936年柏林奧運會的紀念郵票,其中一張的票面圖案為自該屆起復興古希臘的聖火傳遞儀式。

1936年柏林奧運會的紀念郵票,其中一張的票面圖案為自該屆起復興古希臘的聖火傳遞儀式。

以藝術考掘歷史

本屆文件展目前在雅典的作品,除了形式上的多樣,或許還能歸結出三種較為突出的特質。

首先有一類作品,特別突顯其與展場的歷史脈絡交織下所傳遞的訊息。舉雅典理工學院舊校區的展場為例,策展人在這裡安排了萊納.歐登朵夫(Rainer Oldendorf)的作品。歐登朵夫在入口處放置了由莫荷里─那基(László Moholy-Nagy)在1933年隨國際建築協會在雅典舉辦的第四屆會議跟拍而成的紀錄。此外,他還重製了紀錄片裡的建築師們(如柯比意等人)在甲板上用以討論的都市計畫圖,擺設於大廳之中。

萊納.歐登朵夫的作品在雅典理工學院展場內一景 ©Angelos Giotopoulos

萊納.歐登朵夫的作品在雅典理工學院展場內一景 ©Angelos Giotopoulos

第四屆國際建築協會會議之所以重要,是因為制定了名為《雅典憲章》的城市規畫大綱,鉅細靡遺地交代了都市規畫時所應考慮的人口密度、公共服務、交通連結乃至文資保護等要點,而都市的構成則包含了地理、社會、經濟、政治及文化等因素。當年制訂這份綱要時,召開大會的場地正是雅典理工學院。歐登朵夫的作品向觀眾呈現了這段歷史,對街安吉里達奇斯(Andreas Angelidakis)的作品〈未經授權(雅典理工)〉(請參照第504期第143頁)則呼應歐登朵夫,把歷史脈絡往戰後的雅典都市發展繼續延續下去。

雅典理工學院是希臘高等教育最早的起源地之一,也是戰後馬歇爾計畫的冷戰架構下,用以培育希臘戰後第一批官僚人才的搖籃。它更是在1973年點燃推翻軍政府獨裁之火的歷史地點。雖然起義遭到鎮壓,仍間接使得獨裁垮台、共和來臨,並且讓大學從此成為保護異議權利的自主之地。

波普.L(Pope. L)在雅典理工學院的庭院裡設置了聲音裝置〈低語的運動〉。裝置於樹上的擴大器,傳來破碎的呢喃聲,聽起來卻不像是有敘事的隻字片語。這是波普.L在訪問在地的移民之後,將他們的故事揉合了神話、詩歌,再經過具有他個人風格的編排後播放出來,然而移民的故事與神話傳說形塑出來的國族敘事,恰為一組矛盾。

波普.L的作品也陳設在其它曾佔據希臘歷史重要時刻的地點,譬如樹立著1821年希臘獨立革命英雄們胸像的阿瑞斯公園、帕那辛納克體育場的休息室裡,或是考古學者施萊曼長眠的雅典第一公墓等地。值得順帶一提的是,不管是施萊曼生前的居所或死後的陵墓,都是由齊勒所設計的。陵墓的形式呢,則當然又是向衛城上的建築──勝利女神神廟──的致敬之作。

雅典理工學院展區外觀 ©Mathias Voelzke

波普.L的聲音裝置 ©Freddie Faulkenberry

當年因駛進校園鎮壓的坦克而傾倒的鐵門,如今立於庭院處成為紀念碑。從金屬彎曲的程度仍不難想像當時鎮壓之激烈。(攝影:鄭安齊)

當年因駛進校園鎮壓的坦克而傾倒的鐵門,如今立於庭院處成為紀念碑。從金屬彎曲的程度仍不難想像當時鎮壓之激烈。(攝影:鄭安齊)

阿瑞斯公園一景 ©Mathias Voelzke

雅典第一公墓一景 ©Fanis Vlastaras

即使稍微遠離市區,觀眾依舊能夠遇見歷史中的幽微層理,並試著將表達的權力轉移給在地居民。瑪莉.齊古里(Mary Zygouri)長期研究藝術家卡拉薇拉(Maria Karavela),並且在〈圍捕計畫:寇奇尼亞1979─寇奇尼亞2017\M. Z.\M.K.〉(請參照第504期第142頁)中,試著和卡拉薇拉在1970年代的計畫一樣,再度動員寇奇尼亞的居民,特別是年輕一代的學生,來重新演繹寇奇尼亞的納粹圍殺事件。

不管是卡拉薇拉或齊古里的計畫,都不僅是純粹佔據了政治正確的位置而已。豐富多面的媒介運用──音樂(電子的或民謠的)、影像、傳統儀式物件或身體表演,以及參與者經由工作坊訓練後呈現的高度藝術水準,讓策展人與藝術家鋪排的三層脈絡:二戰時期、民主化時期以及今日的移民現況,意義上更為豐富。齊古里便向筆者提及,因寇奇尼亞現今多族裔的混居狀態,參與表演者中不乏有出自移民家庭的中學生。移民處境加以過去阿爾巴尼亞也曾受納粹政權壓迫,讓他們對於國族間的殺戮,更能夠感同身受,甚至整個家庭全力地支持家中成員參與表演。於是屠殺的遺族、民主化浪潮的見證者與眼下的移民世代,透過藝術計畫在此真正地成為了政治上的集體。

瑪莉.齊古里在社區裡的工作室及表演時使用的道具 ©Angelos Giotopoulos

瑪莉.齊古里在社區裡的工作室及表演時使用的道具 ©Angelos Giotopoulos

移民、後殖民與少數族裔

接續著齊古里計畫中的主題,第二種特質則是探討後殖民與移民議題的創作。此次還有眾多具少數族裔身分的藝術家參展。

進入主展館之一的雅典國家當代藝術館,迎接來客的是門廊上的一幅黑白照片,為毛利族的藝術家波西奧(Nathan Pohio)作品的一部分。每位要進入展廳的觀眾,則必定得從這張照片底下經過。這張攝於1905年的照片,是英國總督普朗凱特(Plunket)造訪紐西蘭的吐瓦希維(Tuahiwi)時留下的紀錄。吐瓦希維是毛利族的一個部落分支「Ngi

Thuriri」所世居的領域。照片拍攝的當時,該部落與英國政府間尚有地權爭議,族人依舊身著正式的傳統服裝,騎在馬背上慎重其事地以其固有的儀式禮迎前來的英國殖民者,並期待相互之間的尊重。波西奧還以此歷史影像為基礎,邀請兩位毛利裔表演者在當代藝術館中進行毛利族的歡迎儀式「Whakatau」。

薩米.巴羅基(Sammy Baloji)的影像裝置〈銅十字花園故事:第一部〉由大尺幅的黑白照片、單頻道影像以及展櫃裡鑄有銅十字標記的錢幣組合而成。巴羅基出身剛果民主共和國的盧本巴希,該區過去稱作加丹加省(Province du Katanga),是礦藏豐富之地,尤其是銅礦。銅十字曾在該地用作貨幣、嫁妝或是陪葬品。1960年代當剛果脫離宗主國比利時獨立之際,曾因其豐富的礦藏,受到比利時的策反,脫離民主共和國獨立,這時,銅十字也被用於加丹加國的貨幣和國旗之上,不過加丹加國在未得民心支持狀況下,僅維持了短暫的三年。

加丹加得天獨厚的含銅砂岩,卻不是富足的保證,而是掠奪的標的。單頻道影像裡,簡陋的工廠、缺乏防護的工人,把原料熔成銅錠,再從銅錠軋碾牽拉成細長的銅線。在背景的合唱團唱詩聲中,規律運作的機器,從旁操作的剛果工人和被淬鍊鋏取的銅,正像是加丹加歷史的縮影。教會的彌撒唱詩班所喻示的基督教規範,又或是工業發展所帶來的現代化意識型態,至今仍深深銘刻在剛果人身上,是難以揮去的殖民黯影。

圖右上角可見英國總督普朗凱特造訪吐瓦希維的照片;而展場中進行儀式的是與波西奧合作的表演者帕拉塔─古德爾(Puamiria Parata-Goodall)與克蘭威爾(Iaean Cranwell)。(攝影:彭致穎)

圖右上角可見英國總督普朗凱特造訪吐瓦希維的照片;而展場中進行儀式的是與波西奧合作的表演者帕拉塔─古德爾(Puamiria Parata-Goodall)與克蘭威爾(Iaean Cranwell)。(攝影:彭致穎) 薩米.巴羅基影像裝置〈銅十字花園故事:第一部〉現場一景 ©Stathis Mamalakis

薩米.巴羅基影像裝置〈銅十字花園故事:第一部〉現場一景 ©Stathis Mamalakis 拉拉.梅樂迪斯─芙拉(Lala Meredith-Vula)的攝影作品〈血腥記憶〉©Mathias Voelzke

拉拉.梅樂迪斯─芙拉(Lala Meredith-Vula)的攝影作品〈血腥記憶〉©Mathias Voelzke 安德烈亞斯.安吉里達奇斯於雅典市立藝術中心及反獨裁與民主抵抗紀念館中的另一件作品〈人民〉。他取雅典未建成之建築的水泥坯為圖樣,製作成軟墊。(攝影:鄭安齊)

安德烈亞斯.安吉里達奇斯於雅典市立藝術中心及反獨裁與民主抵抗紀念館中的另一件作品〈人民〉。他取雅典未建成之建築的水泥坯為圖樣,製作成軟墊。(攝影:鄭安齊)

一旁的兩件作品,則呼應巴羅基的影像裝置。博.迪克(Beau Dick)這位夸夸嘉夸族的部落酋長兼藝術家在引人目光的一系列〈海底王國〉面具(形式源自夸夸嘉夸傳統面具)外,還有一只名為〈無題〉的銅錠。這塊銅錠是以已停止發行的加幣1分硬幣重新鎔鑄而成,一旁還附有加國政府同意變造貨幣的許可。貨幣經濟隨歐洲人到來之前,銅鑄的金屬牌正是夸夸嘉夸族用以象徵酋長地位、財富與權力的物件。

伊拉克庫德裔藝術家西瓦.K(Hiwa K)在上一屆威尼斯雙年展以砲彈碎片等軍事廢棄物鎔鑄了一座大鐘,此次則是將2010年左右開始的「鏡像」系列最新作品〈前─影像〉帶到雅典。影片中,藝術家自製了一支裝配滿各式各樣後照鏡的長竿,然後把長桿頂在自己的鼻樑上,透過鏡中反射的片段來確認自己前行的路。行走的路線則是藝術家個人真實的經驗。約莫廿年前,西瓦.K曾為了躲避伊拉克政府的追捕,與其他五十三名難民流亡八天,抵達歐洲尋求庇護。雅典正是當年他路途當中的一站,最後抵達德國定居。這趟旅途,於行走的身體上是延續的,於影像上卻是碎裂的,但不試圖將這些片段的鏡像拼湊起來的話,行走便無可能繼續。

除外,像是歐格勃(Emeka Ogboh)的〈塵事軌跡〉或蘇珊.希勒(Susan Hiller)的〈最後一支默片〉,亦是文件展這類型作品之中不應錯過的佳作。(兩件作品請參照第504期第147頁)

博.迪克的〈海底王國〉面具作品於展場一景 ©Mathias Voelzke

博.迪克的〈海底王國〉面具作品於展場一景 ©Mathias Voelzke 博.迪克作品〈海底王國〉於展場一景(攝影:鄭安齊)

博.迪克作品〈海底王國〉於展場一景(攝影:鄭安齊)

錠神的雕像

以1分硬幣重新鎔鑄而成的銅錠作品〈無題〉(攝影:鄭安齊)

丹.彼得曼(Dan Peterman)關注銅透過回收體系所造成的非正規經濟流通以及其中的邏輯。彼得曼的創作一直在探討雕塑藝術形式中,材質間的轉換所連帶產生的價值上的變動這種根本性的問題,以及社會經濟和生態環境間的關聯性,而早年他的工作室甚至就位於一處舊回收廠。這次於雅典的計畫,出於他在考古博物館所見的一尊青銅製的「錠神」(Ingot God),並理解到自古人們就懂得,要讓材質重新回到市場上流通,就必須得使其先恢復至最基本純粹的計量單位。展出現場所放置的模具,則來自雅典的一處家庭式回收工廠。(攝影:鄭安齊)

丹.彼得曼(Dan Peterman)關注銅透過回收體系所造成的非正規經濟流通以及其中的邏輯。彼得曼的創作一直在探討雕塑藝術形式中,材質間的轉換所連帶產生的價值上的變動這種根本性的問題,以及社會經濟和生態環境間的關聯性,而早年他的工作室甚至就位於一處舊回收廠。這次於雅典的計畫,出於他在考古博物館所見的一尊青銅製的「錠神」(Ingot God),並理解到自古人們就懂得,要讓材質重新回到市場上流通,就必須得使其先恢復至最基本純粹的計量單位。展出現場所放置的模具,則來自雅典的一處家庭式回收工廠。(攝影:鄭安齊)

王兵影像作品〈15小時〉。此作為一支全長15小時的影片,此次於雅典撥放上半段(7.5小時),而下半段將在卡塞爾播映。©Mathias Voelzke

王兵影像作品〈15小時〉。此作為一支全長15小時的影片,此次於雅典撥放上半段(7.5小時),而下半段將在卡塞爾播映。©Mathias Voelzke

安傑羅.普雷薩斯(Angelo Plessas)的計畫〈實驗教育紀錄〉©Freddie Faulkenberry

安傑羅.普雷薩斯(Angelo Plessas)的計畫〈實驗教育紀錄〉©Freddie Faulkenberry

西瓦.K影像作品截圖

西瓦.K於貝納基博物館的另一件作品〈單人公寓〉(攝影:鄭安齊)

西瓦.K作品〈前─影像〉於展場一景。©Mathias Voelzke

西瓦.K作品〈前─影像〉於展場一景。©Mathias Voelzke

有機自主發展的計畫

還有一些作品,雖是藉著文件展的契機得以起頭,然而配置在分散展點的藝術家們,以社區互助為基礎,加上策展概念設定上連接到卡塞爾的延續性,在準備期至今的幾個月以來,計畫都已各自有機地生長起來,隨著時間的遞移也可能會一直不停地改換面貌,並具有可持續性。

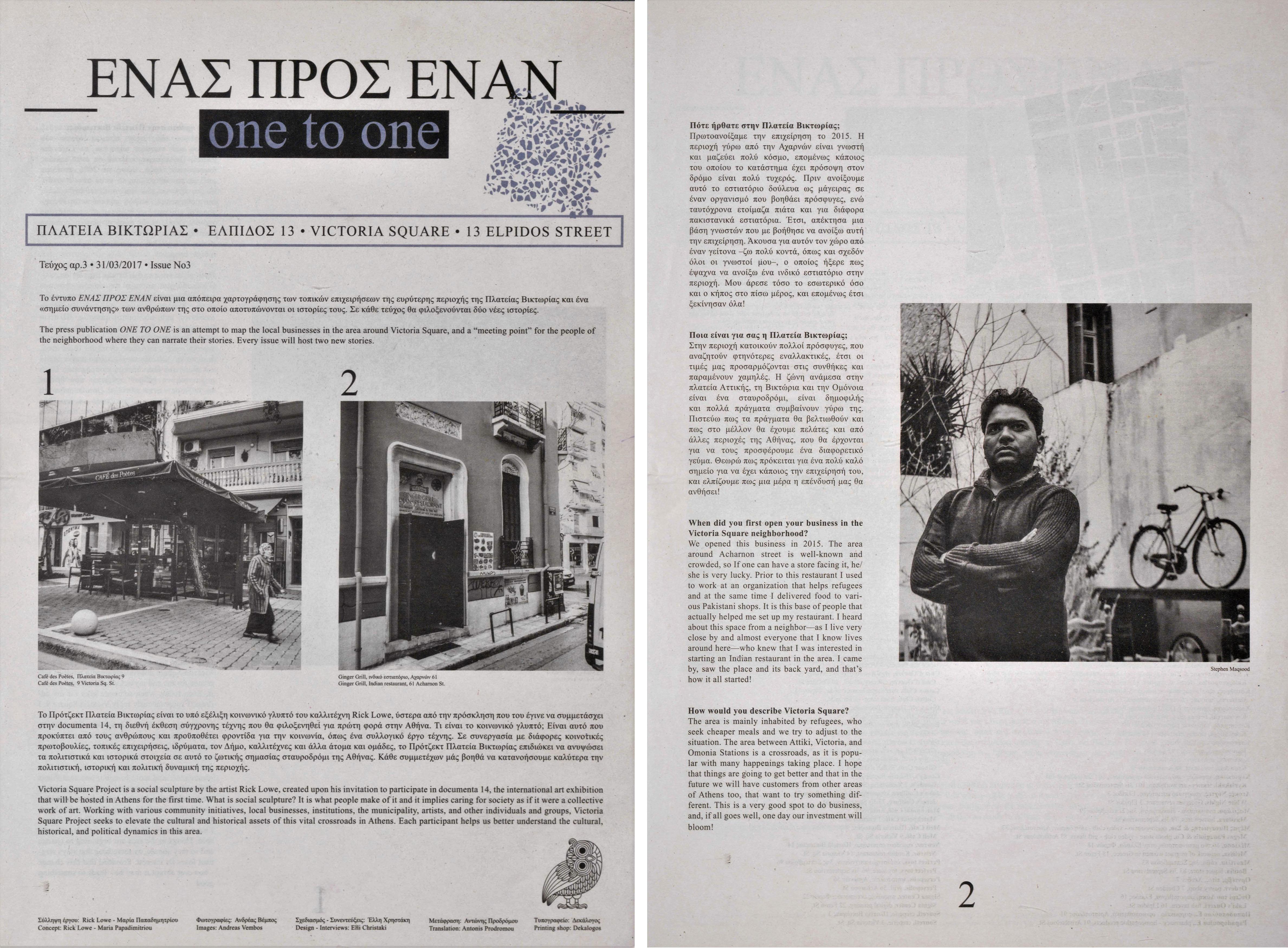

擅於發展長期駐地協作計畫的瑞克.婁(Rick Lowe)的〈維多利亞廣場計畫〉是這個類型的計畫之一。以不同層次的媒介途徑來分,它包含了兩個層次:首先,婁選定了一處離廣場不遠的閒置空間,做為長期駐紮的基地,自展期開始之後,他將此地做為街坊碰面的聚會點,在此與非政府組織梅麗莎(Melissa Network)合作,舉辦各式工作坊。另一部分則是社區報《one to one》,以類似地圖指南的方式,標誌出維多利亞廣場周邊的小商家,並每期規畫兩則店家訪問,訪題是「你是怎麼在維多利亞廣場開始你的生意的?」,以及「你會怎樣描述維多利亞廣場?」。

在希臘的媒體形象上,維多利亞廣場可說是雅典最為惡名昭彰,或換個方式來說,最被汙名化的街區之一。因為過去此地連結港口鐵路線(後改建為地鐵1號線)以及南北巴士的轉運,幾乎是各地移民來到雅典的第一站,但若站在在地居民的角度,可能會有一些其他看法。一位海鮮餐館的老闆在《one to one》提到,主流媒體上追求的泰半是聳動的事件,若要了解一個地方,最好的方法是親身到該處去。另一個書店老闆的訪問,也提及自家書店從父親那輩擺地攤販賣政治書刊的源起,而人們對訊息與知識的追求如何越過了獨裁政府的控制,進而在維多利亞這區因書店的存在,形成了聚會的熱點。這些都是深藏於在地人口中,維多利亞廣場罕為人知的形象。

瑞克.婁目前希望在文件展後,持續讓計畫運作下去。圖為維多利亞廣場駐點街角一景。©Freddie Faulkenberry

瑞克.婁目前希望在文件展後,持續讓計畫運作下去。圖為維多利亞廣場駐點街角一景。©Freddie Faulkenberry 貝絲.史帝芬思(Beth Stephens)與安妮.史普林克(Annie Sprinkle)的計畫「擁抱雅典」。他們於雅典當代藝術館大廳放置一張床,擁抱來訪的觀眾。©Stathis Mamalakis

貝絲.史帝芬思(Beth Stephens)與安妮.史普林克(Annie Sprinkle)的計畫「擁抱雅典」。他們於雅典當代藝術館大廳放置一張床,擁抱來訪的觀眾。©Stathis Mamalakis

奧托邦.恩坎嘉(Otobong Nkanga)的藝術計畫〈從穿鑿到流動〉(請參照第504期第144頁),則是一項三階段計畫。恩坎嘉在2015年獲得了韓國洋賢基金會(Yanghyun Fundation)的藝術獎,原先基金會是提供一筆獎金做為個展之用,然而恩坎嘉卻向基金會提案,希望將獎金做更永續的使用。而這時正好也碰上文件展的邀約,恩坎嘉便說服基金會支持她的三階段計畫。

她們首先著手整修了位於莫斯卡托(Moschato)這個聚集了工廠、批發商店及低收入住宅區的一幢房子,做為計畫第一階段「實驗室」,即用以製作肥皂用的工坊。房子內部的空間,仔細地劃分為「手」、「腦」、「工作站」、「從穿鑿到流動」及「模具」等區,每個區塊都有不同的功能。譬如說「腦」是牆上裝設有大塊白板以及擺置參考資料的房間,對於計畫的概念和想法在這邊討論交換著;「從穿鑿到流動」則是穿梭整個展間,如同灌溉溝渠又像血脈一樣的泥塑裝置,屆時製皂用的油將流淌其間。

在規畫中名為「o 8」的這款肥皂,將在卡塞爾配銷,並藉此籌募足夠的資源,供應計畫的最後階段「萌芽」,最終成為自主運作的組織。肥皂製作過程中所需的基礎原料油、土灰等,來自地中海地帶、中東或非洲等不同地方。以在地產物和製品的復興,逆全球化的工業進程而行,促成不受大資本控制的經濟自主,或許就是一種從日常生活當中開始的政治行動。就這點來說,恩坎嘉和齊古里在寇奇尼亞區的計畫,恰有殊途同歸之感:她們從不同的議題起頭,但都成功地動員了在地居民,形成確實有效的政治力。

社區報《one to one》封面與內頁

維嘉.塞敏思(Vija Celmins)繪畫作品〈森林大火〉©Mathias Voelzke

路易斯.瓦恩貝格(Lois Weinberger)作品〈碎屑之地〉。此次的計畫是挖掘了他的父母位於奧地利蒂羅爾(Tyrol)的農莊地底,並以呈現考古文物一般的方式展示這些日常生活中的遺棄物。©Mathias Voelzke

路易斯.瓦恩貝格(Lois Weinberger)作品〈碎屑之地〉。此次的計畫是挖掘了他的父母位於奧地利蒂羅爾(Tyrol)的農莊地底,並以呈現考古文物一般的方式展示這些日常生活中的遺棄物。©Mathias Voelzke

比雷埃夫斯考古博物館中的現場表演〈聯展做為一個單體〉(攝影:鄭安齊)

比雷埃夫斯考古博物館中的現場表演〈聯展做為一個單體〉(攝影:鄭安齊)

採用不同原料而成色各自不同的「o 8」肥皂(攝影:鄭安齊)

採用不同原料而成色各自不同的「o 8」肥皂(攝影:鄭安齊)

不只百日的文件展

最初的文件展,呈現一整批被納粹禁止的藝術創作及藝術家,修補在納粹的文化政策下造成的「斷裂」,重塑德國或西歐智識的傳承和延續。在冷戰框架下,它以具「自主性」的藝術──特別是來自美國的創作──對比鐵幕中服務於共黨的藝術工作者們,就好似柏林影展曾是西方陣營面向鐵幕的傳聲筒,一種文化上的馬歇爾計畫。1968年的第四屆文件展,光是美國的藝術家及其作品便佔去了三分之一的比例。在當時反戰、反美國帝國主義的氣氛下,這也招致抗議行動,對於文件展之無力於批判感到不滿。

直到第五屆,哈洛.史澤曼(Harald Szeemann)所策畫的「質問現實─今日的圖象世界」,納入非傳統媒材的創作,像是波伊斯〈透過公投的直接民主辦公室〉這種打破藝術自主性框架的計畫,開始現身於文件展;「圖象」這個概念的使用,也取消文化中的位階之分,拋棄高等藝術與通俗文化間的界線,讓它們都同屬於「文化產物」的一環。

麥克德默特與麥克高作品

雅典街頭上反對文件展人士所製作的海報。他們將「以雅典為鑒」(Learning from Athens)抹去開頭「L」字,成為「從雅典賺錢」(Earning from Athens)。(攝影:鄭安齊)

尼克爾.修普拉(Nikhil Chopra)的藝術計畫〈劃一道穿越地景的線〉。修普拉先是於雅典駐地的空間內牆上作畫,並在之後出發,將一路駕車往卡塞爾前進,於開幕時抵達。©Mathias Voelzke

尼克爾.修普拉(Nikhil Chopra)的藝術計畫〈劃一道穿越地景的線〉。修普拉先是於雅典駐地的空間內牆上作畫,並在之後出發,將一路駕車往卡塞爾前進,於開幕時抵達。©Mathias Voelzke

加上布洛克(Bazon Brock)自第四屆起的「參觀者學校」計畫,以及布爾格(Roger M. Buergel)/諾阿克(Ruth Noack)引入「教育」做為核心概念,抬昇藝術中介(Kunstvermittlung)在文件展中的角色,歷屆策展人如恩威佐兒(Okwui Enwezor)引進非歐洲的藝術,卡洛琳.克里斯多夫—芭卡吉芙(Carolyn Christov-Bakargiev)將論述和展出地點去中心化,這都是文件展之所以發展成今日形貌的基礎。修姆紀克(Adam Szymczyk)在這些基礎上,更進一步地將演講、廣播、出版、電視放映等納入展覽的環節。2016年9月起以「自由的34個練習」為名的種種活動,雅典這邊才開幕,卡塞爾那頭也即時地將這些活動延續下去。

其中最為突出之處,要算是對聲音素材的運用了,特別是當聲音進入公共日常生活之時,也就是採取廣播的形式放送。文件展所製作的廣播節目,合作對象囊括了從雅典,至南美的哥倫比亞、印尼雅加達、喀麥隆的杜阿拉或黎巴嫩的貝魯特等地的電台。無任所策展人,同時也是負責德國柏林這部分電台計畫的波納旺屈爾(Bonaventure Soh Bejeng Ndikung)提及,有許多地方的觀眾,好比說他在喀麥隆的家人,是難以參與文件展的,然而廣播這種低門檻的形式則開放了一個管道。不僅只是廣播,根據統計,目前為止文件展在希臘的公共電視上放映的系列影展「文本」(Keimena),在非都市地帶的收視率,甚至比都市地區來的更高。

為了配合這些改變,文件展的網站前所未有地變成了一個整合影音資料與活動資訊,對公眾開放的平台。在網頁的選單上,每項入口都有「Public」,也就是「公共」字樣:公共活動、公共廣播、公共教育活動等。卡塞爾舉辦講座的同時,只要連上網站,即時的轉播便開始放映,委託製作的聲音作品可以隨選播放,廣播的節目一樣也是如此。展期之間的各式活動,更可加入雲端行事曆,藉由推播通知提醒。文件展至此,不再只是百日活動,範圍也不僅限於卡塞爾或是雅典。

喬亞.納戈(Joar Nango)的裝置作品〈歐洲大小事〉,有活動舉辦時,此處也起到類似舞台的作用。©Mathias Voelzke

喬亞.納戈(Joar Nango)的裝置作品〈歐洲大小事〉,有活動舉辦時,此處也起到類似舞台的作用。©Mathias Voelzke

告別大展時代

此次文件展致力於推動這種持續的、開放的公共進程。但是文件展自身的組織運作,卻恐怕是策展人這一理念的阻礙。自阿諾德.博德(Arnold Bode)成立20世紀西方藝術協會,1959年正式成為機構──卡塞爾文件展責任有限公司(documenta GmbH,今日稱作「文件展與弗利德利希安農博物館公益有限責任公司」),再到從史澤曼該屆開始,管理和藝術方面的職能被區分開來,文件展不管是在資金、參觀人數等方面愈來愈大。

此時,所必須採取的人員、資源調度,就勢必具有相應的規模。在這種情況下,隨之而生的管理與效率的要求便必須顯現,為合於其運作所採取的許多措施,從而也就限縮了藝術上所需要的轉圜餘地和可能性。而這種調度不僅止於內部,往往也擴延至外部。

開幕活動上因德國官員出席,而必須在公共場所採取維安措施,就是這種外部延伸的一種。展覽三週前,雅典城郊的一處無政府主義者與難民長期佔領,閒置公共建築經營的草根文化中心「佐格拉芙別墅」(Villa Zografou),也在維安的理由下遭淨空。雅典市長卡米尼斯(Yiorgos Kaminis)聲明,「佐格拉芙」是對這個城市的貶損;而文件展開幕時,市長卻說,雅典透過文件展表明了,它雖然身處危機,但其文化和創造力仍生機盎然。

即使文件展自開始就希望能有別於威尼斯,不以國家來劃分藝術,但當年需要以聯邦園藝展及附屬在園藝展下那個無心插柳柳成蔭的文件展,來吸引注目和資源、百廢待興的卡塞爾,長久以來已幾乎和文件展畫上等號了。基督民主黨在2016年地方選舉中,喊出了「給我一百個文件展換地點的好理由」的口號,以訴求文件展長留卡塞爾當地。地方媒體也對卡塞爾文件展公司方面提出了關於財務上的質問,包括了為何希臘方面得以不收取門票,而卡塞爾這端卻是付費入場?又有多少經費是特別花用在雅典?

持續進行中的「自由的34個練習」活動,此為網站即時轉播截圖。

持續進行中的「自由的34個練習」活動,此為網站即時轉播截圖。

外部的秩序控管,部分財務由觀眾入場票券分攤的模式,展覽期間外溢的經濟效益,這些因素也都在影響著文件展,有時其影響力,甚至超越了作品內容本身的呈現。往往是以前衛、政治、實驗性和非商業標榜自身和其它藝術大展之區分的文件展,其實不真的就能夠確保藝術自由。關鍵有時恐怕不在於作品以及策展內容有多批判,而是展覽自身有沒有去面對以文化產物做為批判的這種實踐過程當中,其生產方式所連帶造成的後果。

修姆紀克採取了各種策略,包括轉換場址、延長時間、擴增媒介等,試圖瓦解卡塞爾與文件展之間那已被視為理所當然的連繫,消解文件展做為藝術百日權威機構的神聖性,或許正是一個開端。但若要真正告別巨大而繁雜的展覽型式,雅典此次的狀況,仍是遠遠不足的:介面與指引的不清楚,使得許多亟欲參與其中的觀眾難以正確地找到活動、表演、網上內容或是分散展點的門路。

有沒有可能從組織工作來做出改變?如何調整生產展覽、生產知識的方法?而訊息又該如何透過適切的技術傳達給接收者?這些層面上的政治性,通常都是較為隱蔽的,被覆蓋在看似中立的行政管理工作底下。當今在面對種種迫切的議題時,相較於宣告自己的立場,這往往才是最難做出改變的部分。