重新認識世界

第十四屆文件展「向雅典學習」於卡塞爾開幕(下)

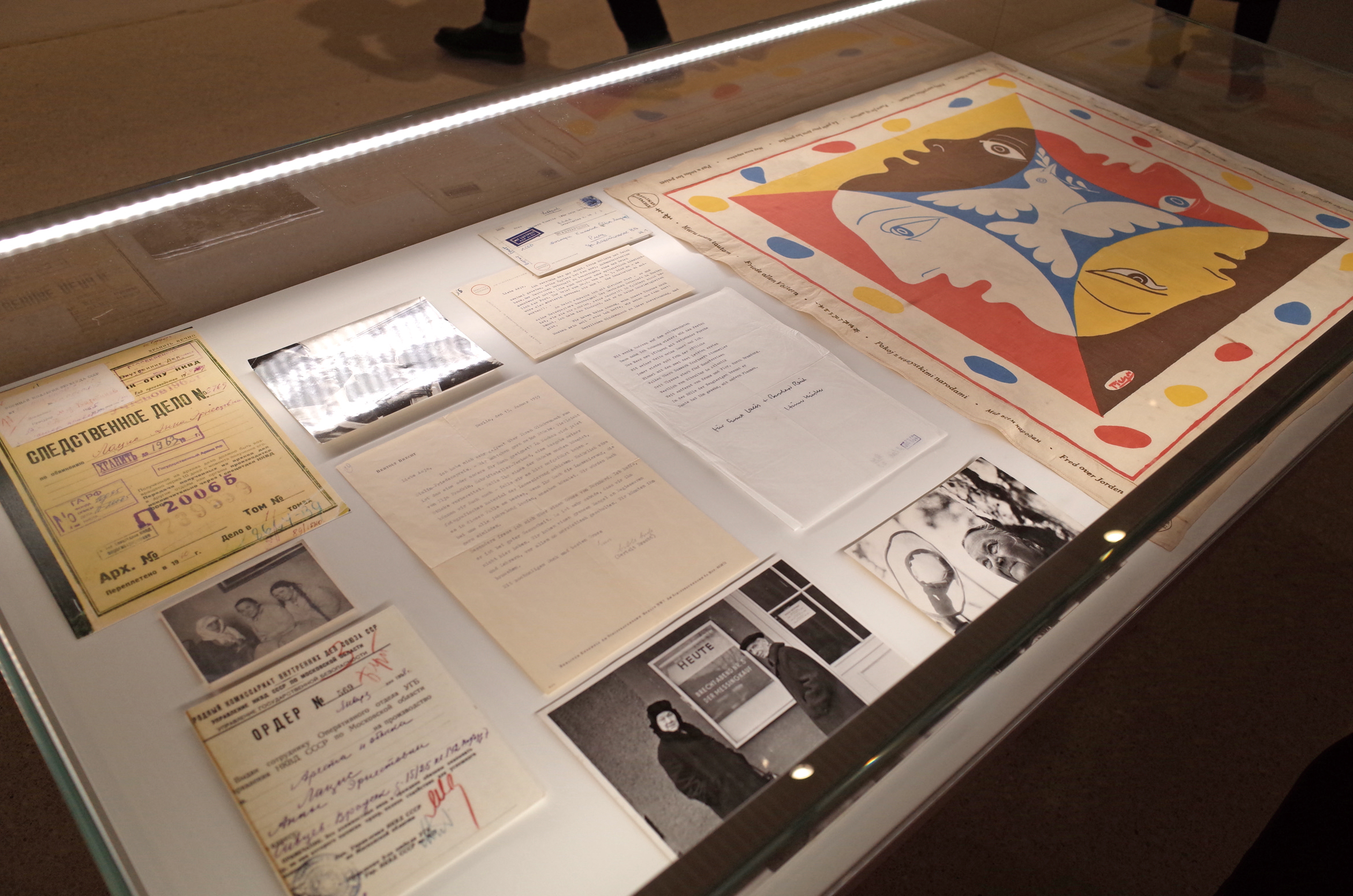

安娜.阿斯哈.拉希斯的檔案資料

安娜.阿斯哈.拉希斯的檔案資料

再訪語言的歷史

策展人修姆紀克(Adam Szymczyk)在不同面向留下的線索,隨著展覽在卡塞爾的呈現,以及藝術家兩部分作品(雅典與卡塞爾)的對照,逐一收束在一起。修姆紀克將他所論的「再學習─重新學習、認識那些我們看似已經知道的」此一概念,透過作品或佐以間接給予的線索,擺放在這座第十四度展出文件展的城市中,顯得頗具說服力。

德意志國族認同建立的過程中,卡塞爾是重要的場址。當時的卡塞爾,在締結《萊茵邦聯條約》,法蘭茲二世(Franz Ⅱ)放棄神聖羅馬帝國皇帝的稱號後,成為了西發利亞王國合併重整諸小邦而成立的衛星國/模範國的首都。拿破崙指派他的弟弟傑宏姆.波拿巴(Jérôme Bonaparte)擔任國王,也在這些模範國推行了《民法典》。雖然其中的各種自由與平等觀,不見得真正落實,這些權利加上領土的重整,卻改變了當時整個德意志地區的社會關係(譬如連帶觸發了普魯士連串的制度改革:解放農奴、義務兵役等,使得封建莊園的體系瓦解),是德意志地區一體化的先聲。

在費希特、施萊爾馬赫等學者高呼「德意志民族」的奮起時,格林兄弟中的哥哥雅各,於西發利亞王國的圖書館(現址為展場之一的美景宮)擔任館員,弟弟威廉則是圖書館祕書。兩人在這背景下,逐步開展他們透過傳說、民間故事與神話的蒐集與編纂,研究古代文化學及語言學的工作。這段期間的成果,即為《德語語法》一書。它並非一本當今意義上的語法書,而是考察德語以及它在歷史與地域上的流轉變化。語言、文字確實對認同的確立以及其歷史源流的建構,影響十分重大。

格林世界(可參照《藝術家》雜誌7月號第161頁)是目前用來紀念並展示格林兄弟生平與成就的博物館,這裡展出的作品,多與語言、文字、兒童文學或繪本相關,並深入探討這些文字或文字作品內的政治性。安娜.阿西亞.拉希斯(Anna “Asja” Lcis)的檔案資料即是其中一例。拉希斯自1920年代起,除了深入從事兒童、政治教育與劇場方面的實作,也建立出版社,出版了許多聚焦在冷門議題的刊物,如《德國革命劇場》。她和班雅明曾密切共事過,而班雅明的《給無產階級兒童的戲劇大綱》其中一部分,即是基於拉希斯的實作經驗而生的。

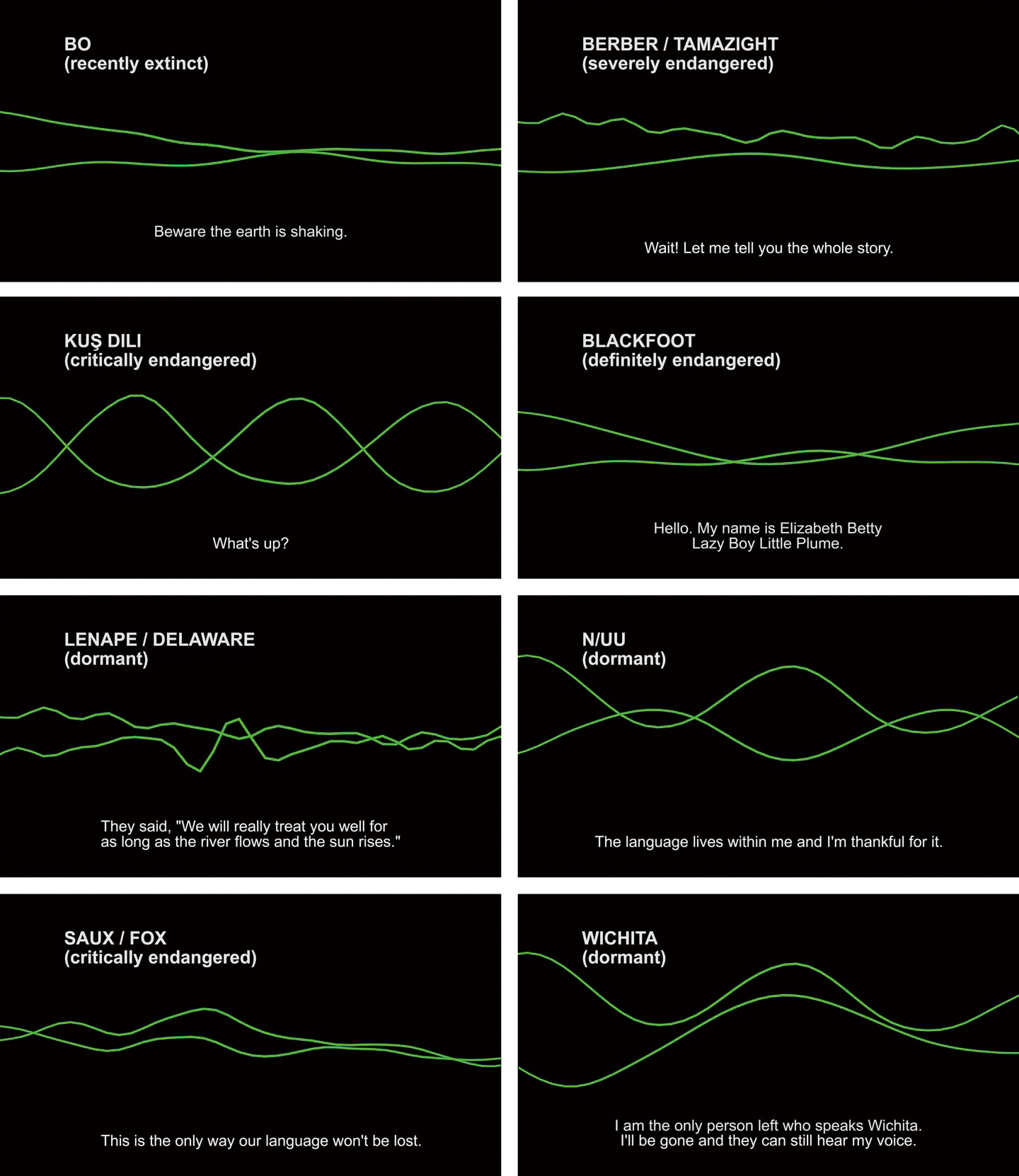

蘇珊.希勒(Susan Hiller)的〈失物招領〉是2016年的新作,比起在雅典展出的〈最後一支默片〉(可參照《藝術家》雜誌5月號第147頁),除了增加畫面中上下擺盪的綠色音頻聲線,更以瀕危語言進行殖民者巧騙詐取、侵佔土地的控訴。語言的同一化帶來集體的認同,但是對異質性的排除也不在話下,更總是伴隨著物質上的掠奪。

蘇珊.希勒的〈失物招領〉影像截圖

蘇珊.希勒的〈失物招領〉影像截圖

文件展與墮落藝術

戰後德國復興的同時,相對也需要樹立一套有別於納粹的敘事,特別是在這個舉辦數次「偉大德意志帝國戰爭日」,被指定為「帝國戰爭之都」的軍火工業重鎮。希特勒還在入侵波蘭前的初夏親臨此地,檢閱匯集近卅萬士兵的大遊行。

一如兩百年前格林兄弟的研究工作,文件展成為重新建構敘事的一環,而這次的文件展「再學習」的起點,首先便是文件展自身。眾所周知的是,1955年文件展在阿諾德.博德(Arnold Bode)主持下,發揮了如橋梁般的作用,將1933年之前與1945年之後(自納粹掌權到投降)因為受納粹的政策而易轍的西方藝術史重新銜接上,讓藝術的「身世」可以透過文件展這個框架再度確立,因為當時許多的藝術創作,都被定調為「墮落藝術」(Entartete Kunst)。

「墮落藝術」的概念,起初在納粹內部仍有部分論爭,特別是擔任「民族啟蒙與宣傳部」部長的戈培爾(Joseph Goebbels),其實曾經相當喜愛表現主義的創作,然而最後「墮落」與否的決定,仍是以希特勒的意見為尊,幾乎所有的現代藝術創作都被打上墮落的標籤。

然而「墮落藝術」並非僅只是一張標籤,它是納粹整體文化審查管控的一環。隨著「墮落藝術

展」舉行的需要,原先為遠離納粹染指,而被藏於地窖或天花板的那些藝術品,在調查官的行動下一一被搜出並強迫徵收。這是納粹藝術品劫掠的開端。爾後,舉凡猶太人所持有的藝術品,乃至納粹佔領區的博物館、美術館館藏,都成為了掠奪的對象。

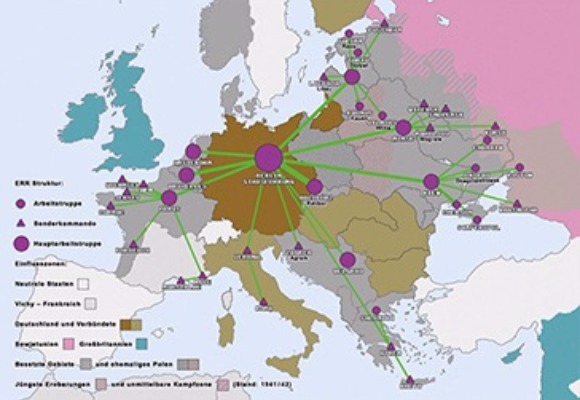

為了有效處理這些劫掠品,或者說,元首(希特勒)內心渴求的藏品,「國家領袖羅森貝格任務小組」(簡稱「ERR」)這個組織於焉成立。納粹也授予少數幾位特定藝術商人特權。希爾德布蘭.古利特(Hildebrand Gurlitt)、布赫寇茲(Karl Buchholz)、牟勒(Ferdinand Möller)和布默(Bernhard A. Böhmer)這四人,因而得以負責向國外銷售這些劫掠而來的藝術品。這項舉措自1938年起一直進行到1941年。因此而易手甚至銷聲匿跡的藝術作品,不知凡幾。

「國家領袖羅森貝格任務小組」設於歐洲各地的據點示意圖 / 「國家領袖羅森貝格任務小組」的印章戳記

闕漏的一塊文件展史

直到2010年,德國檢方一口氣在康奈琉思.古利特(Cornelius Gurlitt,希爾德布蘭.古利特之子)家中起出了一千五百幅以上的藝術作品。其中許多很有可能就是二戰之後歸屬權不清、銷聲匿跡的作品。2014年康奈琉思.古利特過世後,依其遺言,整批藝術品被捐贈給瑞士的伯恩美術館。在這批藏品終於再度「現身」後,策展團隊希望能在新畫廊完整地展出古利特的蒐藏品。但因為歸屬權仍未釐清的關係,最終這項提案未能成功執行。

卡塞爾之所以成為文件展之都,必然有它的政治意義在。如前所述,在文化意義上重塑這個城市的形象;另外,若以戰後物質狀況觀之,卡塞爾在徹底轟炸後,復興的狀況較不若其他城市來得樂觀。同時,卡塞爾距離東方共產陣營的鐵幕又僅數十公里之遙。也是在這樣的背景下,雖然文件展號稱意圖連接被納粹的文化政策中斷的歷史與前衛主義傳統,在前幾屆的文件展中,約翰.哈特菲爾德(John Heartfield)、奧托.迪克斯(Otto Dix)或喬治.葛羅茲(George Grosz)這些當時具有強烈政治批判性格,也是納粹眼中釘,所謂「墮落」的藝術家,卻不曾有作品在文件展會上出現。畢竟這幾位藝術家,在東德受到大力推崇。

同樣的,意識型態在冷戰架構下「不正確」的俄羅斯前衛主義,像是構成主義者們的創作,也被排除在展會之外。值得一提的是,希爾德布蘭.古利特曾是一位對俄羅斯前衛藝術興味盎然的藝術史家,且在成為特權藝術商前,因為喜好前衛藝術的傾向,而丟掉了在茲威考美術館(Zwickauer Museum)以及漢堡藝術協會(Hamburger Kunstverein)的職位。如果說文件展復興了前衛藝術,為「墮落藝術」辯護,可能只有一半正確。

希爾德布蘭.古利特年紀最長的姐姐康奈莉亞.古利特 (Cornelia Gurlitt)其實也是德國表現主義的一位畫家。新藝廊中也展出了她的作品。(攝影:鄭安齊)

那麼,文件展為何要展出古利特家族的身後蒐藏?在一場與參展藝術家瑪麗亞.艾治漢(Maria Eichhorn)、漢斯.哈克(Hans Haacke)以及藝術史學者亞歷山大.阿貝若(Alexander Alberro)的對談當中,策展人修姆紀克提到一篇由導演朗茲曼(Claude Lanzmann)撰寫的文章。朗茲曼提到,記憶、見證人、史學與物件之間的關聯性:通常見證者會凋零,於是此時史學家便會成為真相詮釋的基礎,有鑑於此,史學本是一門透過研究與詮釋檔案、文件、行為和物件的學科。然而在這過程中,人們卻常常忘記這些實體化的記憶如文件、檔案等物件,而史學家逐漸地取代了它們。

要朝向策展人所規畫的「再學習」的概念,揚棄過去既有的歷史詮釋,重新不帶立場地重回作品本身,研讀作品對該時代的第一手描述,便是一趟必要的旅程。古利特的身後蒐藏,正為這項舉措提供了基礎,也讓我們有機會,重訪1937年的墮落藝術展之後,到1955年的首屆文件展之間,那些已經被確立的「歷史」,究竟還有那些空缺。

朗茲曼,電影「浩劫」的導演,以鏡頭帶領觀眾重回一連串納粹暴行的發生地,譬如奧許維茲基中營。長達9個半小時的紀錄片,幾乎可說是德國啟動轉型正義社會工程的一大推手。朗茲曼的影像,扮演的正是見證的角色。(攝影:ActuaLitté〔CC BY-SA 2.0〕)

沒有古利特蒐藏的古利特展

縱然古利特蒐藏的展出計畫,最終未能實現,但新畫廊展出的作品,仍一一指向還原古利特家族留下的種種線索。

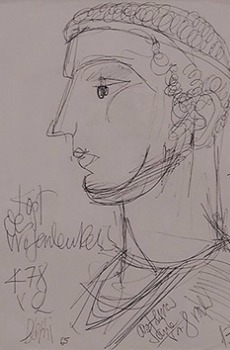

策展人在新畫廊二樓側翼的展區給了一個漂亮的過門,讓我們一窺他的思路:首先是連串馬歇爾計畫的海報,這表面上標誌了歐洲的復興舉措,實際上卻也伴隨著政治與文化的管控。接著,首屆文件展策展人博德在雅典的博物館裡對希臘人物雕像描摹,戰後西德首任總統的特奧多爾.豪斯(Theodor Heuss,在當時選定雅典為首次外交參訪目的地)速寫的衛城一景,展場之一的宴會廳的建築師萊奧.馮.克倫茨(Leo von Klenze)1833年所製作的雅典都市規畫圖等。

在新畫廊展間中央,被關於雅典圖象所環繞著的,是放置溫克爾曼(Johann Joachim Winckelmann)《古代藝術史》一書的展櫃。在溫克爾曼的宣揚下,古希臘及新古典主義風格,在歐洲成為風尚,並在稍後被德意志地區的國族主義運動吸取,甚至於納粹時期受到統治者的喜愛。但溫克爾曼本人卻從未涉足希臘的土地。德意志地區的人乃至整個西歐,對希臘單方面虛妄的幻見,持續地塑造某種為了政治上以及歷史詮釋上的需要而存在的理想,一種「歐洲的」典範,自18世紀一直持續到二戰結束後,仍不見中斷。

馬歇爾計畫海報(攝影:鄭安齊)

特奧多爾.豪斯速寫的衛城一景(攝影:鄭安齊)/博德繪於1965年的雕像速寫其中一幅(攝影:鄭安齊)

無名畫家繪製的溫克爾曼(攝影:鄭安齊) / 展場中溫克爾曼的《古代藝術史》(攝影:鄭安齊)

最後的展間,也許可以用兩幅並置的風景油畫做為小結:一幅是亞歷山大.卡德拉赫(Alexander Kalderach)的〈帕德嫩神殿〉,卡德拉赫是當年與「墮落藝術展」平行展出的「偉大德意志藝術展」當中,受希特勒喜愛的藝術家,他的作品是「希臘風愛好」(Philhellenismus)的代表;另一幅則為路易斯.古利特(Louis Theodor Gurlitt)的畫作〈日暮時分的衛城〉。畫作完成的年代,希臘國王仍是來自巴伐利亞的奧托一世,而這一位古利特,也正是暗藏了許多「墮落藝術」作品的古利特家族之長,康奈琉思.古利特的曾祖父。在這個展間,除了畫作本身,背後的脈絡隱藏的聯結,彷彿暗示著古利特家族的蒐藏/掠奪藝術品,正是德意志帝國自古至今未能了結的問題。

卡德拉赫繪製的〈帕德嫩神殿〉(攝影:鄭安齊)

路易斯.古利特的作品〈日暮時分的衛城〉,畫框上鑲有他的名字。(攝影:鄭安齊)

證據

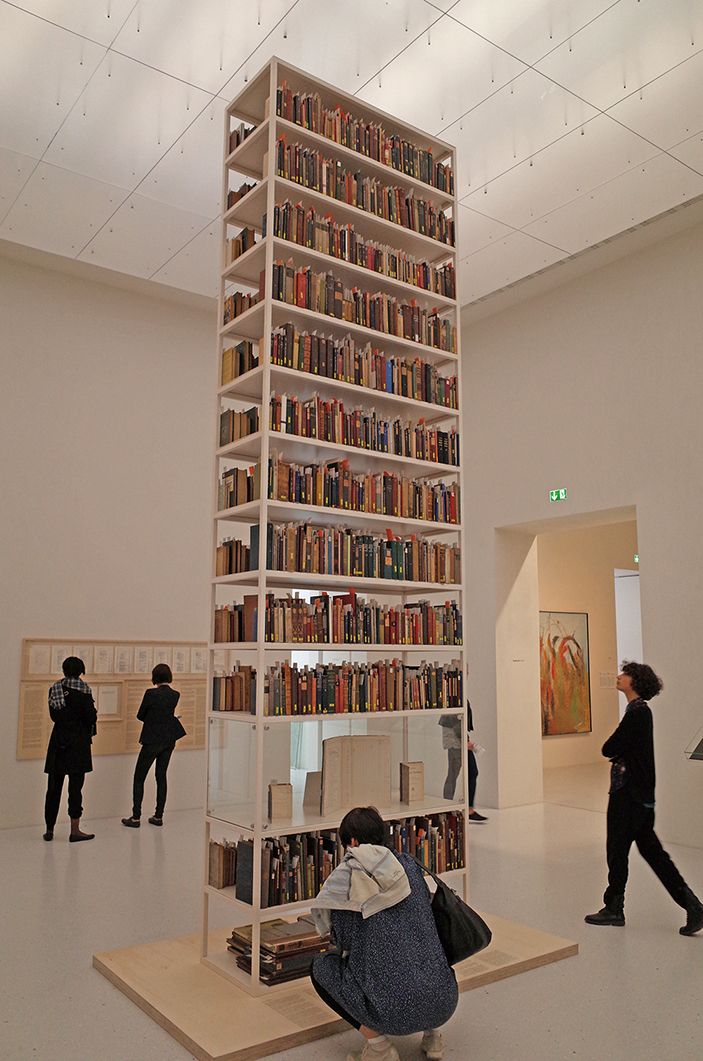

瑪麗亞.艾治漢在雅典與卡塞爾的兩項計畫完整地呈現後,幾乎可說是串起兩地數個不同議題面向的核心。〈蘿斯.法朗研究所〉(可參照《藝術家》雜誌7月號第153頁)以及相關的資料,是佔據新畫廊最大空間的作品。二樓大廳中央頂到天花板高的書架,陳列的書籍是目前由柏林市圖書館所保管,並進行歸屬權調查的納粹掠奪藏書。1940到1945年間,為了充實即將建成的「元首美術館」,由惡名昭彰的艾爾弗烈德.羅森貝格(Alfred Rosenberg)率領的ERR,在歐洲各處建立據點,大肆搜刮藝術品或書籍。〈蘿斯.法朗研究所〉的主角蘿斯.法朗,正是電影「大藏寶家」中凱特.布蘭琪飾演的克萊兒.西蒙的原型。在戰爭末期,她與美軍合作,憑藉她身為藝術史學者的專長,以網球場現代美術館管理員(當時此地被充作掠奪藝術品暫時的中繼倉庫)的身分,暗中記下、救下數以千計的掠奪藝術品。

ERR所掠奪的物件不僅有藝術品,更包含了家具、日用品和書籍等,可說是納粹對該佔領區的歷史、文化證物的淘洗。一旦證據不復存在,甚至連過去的生活狀況、條件都不可得知,歷史和文化則得以被改寫,進而鞏固統治的基礎。因此,瑪麗亞.艾治漢倡議建立一個以蘿斯.法朗為名的研究中心,來對這些遭掠奪的物件進行研究,並公開徵集民眾將身邊所見來源不清的物品,送交該研究中心進行調查。

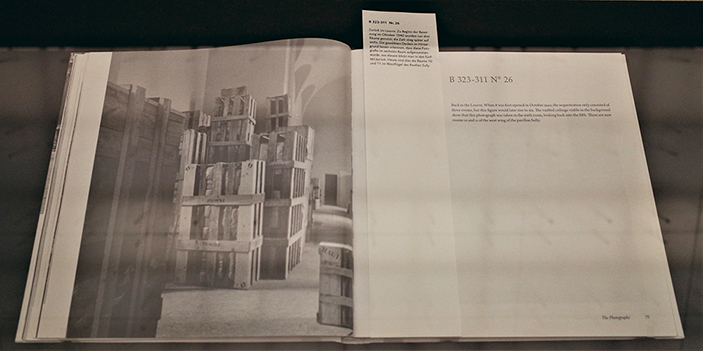

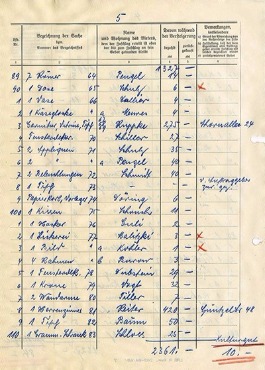

書架一旁,一整排的黑白照片是被暱稱為「科布倫茨相冊」的八十五張照片。納粹在巴黎掠奪猶太人各式物品之後,將其分門別類儲存在不同的地方。二戰將終結時,其檔案庫遭銷毀,故物件清單、去向及歸屬皆不得而知。然而,瑪麗亞.艾治漢因故獲悉,在科布倫茨的聯邦檔案庫,有這麼一批相片,竟然拍攝的就是當中的三處倉庫。另一間展室之中,則是以投影輪播一份份的交易單據。但這些單據的來歷並不簡單,它們是1935到1942年間,販售交易劫掠藝術品的帳冊清單。一頁頁全部輪播一輪下來,竟然共需12小時。

「科布倫茨相冊」當中拍到的掠奪藝術品存放狀況(攝影:鄭安齊)

除了檔案資料,瑪麗亞.艾治漢還規畫了一個書籍陳列區,放置與納粹掠奪藝術品相關研究的書目,供觀眾閱讀。(攝影:鄭安齊)

瑪麗亞.艾治漢的作品一向以契約、制度或機構等形式出現。劫掠藝術這主題,她更是從2003年起就以「歸還政策」這項研究/展覽計畫,對德國博物館的館藏進行深入的探討。她將一系列畫作的正面與載有藏家姓名、標籤、博物館印記的背面,同時呈現於觀眾眼前。這些歸屬仍未明的作品,長久以來仍被含糊地列為「聯邦借出展品」,而這僅是為掩蓋該展品為納粹掠奪藏品之實。就好似側翼展間的那些畫作,這時畫作不僅只是畫作,而是身兼了乘載歷史記憶的證物,並揭露德國仍有許多待釐清的戰後遺餘,仍隱藏在「背面」。

儘管古利特的蒐藏缺席,由瑪麗亞.艾治漢的計畫為首的作品卻開啟一個討論的契機。如同額爾金伯爵(Thomas Bruce)對衛城的掠奪,或被德意志東方學會(Deutsche Orient-Gesellschaft)帶走的埃及娜芙蒂蒂胸像,這種政治對文化的操縱、壓迫與剝削,不僅存在於納粹時期,至今都仍於世界上各處發生。一部分出身前殖民地的藝術家或者是帶有少數族裔身分的藝術家,就在卡塞爾反映了這個主題。沙米.巴勒吉(Sammy Balogi)的作品〈交織對話的片段〉(可參照《藝術家》雜誌7月號第152頁),就將殖民時期剛果人以及其文化物遭虐待、濫用的狀況透過物件和書信展示出來。

瑪麗亞.艾治漢展出的納粹掠奪書籍展間(攝影:鄭安齊)

沙米.巴勒吉作品〈交織對話的片段〉展場一景 ©Mathias Voelzke

產權、閒置與價值轉換

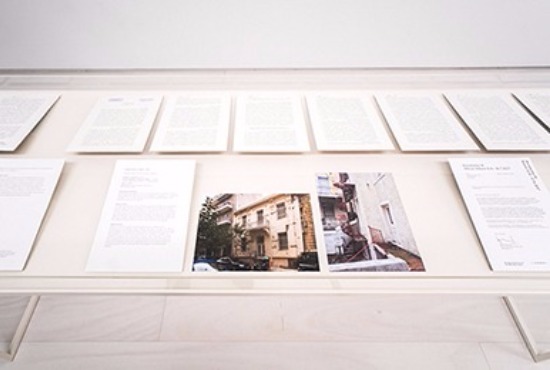

在雅典,瑪麗亞.艾治漢提出的計畫是〈無產權的建築〉,作品陳列於雅典國家當代藝術館面向街道的窗邊一隅,幾只透明展櫃放上了一整排文件。在希臘面臨經濟危機後,許多房產因無法負擔房租、貸款或遭查封而閒置,光是2016年就有逾萬件案例。這些房產雖然仍有市場價值存在,卻無法被使用。瑪麗亞.艾治漢在洽談之後,先是購入了一幢這樣的閒置房產,接著再經藝術計畫的實施,把它指定為具文化意義的「當代文化物件」,永久成為無產權狀態,不得買賣交易。封閉的房屋,卻終於重新可對外開放,並且得以讓人自由使用。

〈無產權的建築〉展出的文件資料 ©VG Bild-Kunst Bonn 2017 ©Mathias Voelzke / 投影輪播的交易單據其中之一

站在市場經濟面向的立場,這幢房屋永久地失去了價值(租金、買賣),從此於地圖上消失;但以使用的出發點來看,它卻是透過了藝術的手段重獲解放。從陳列文件的窗邊往外看,坐落在類似萬華氣氛舊市區的雅典國家當代藝術館,它的周邊正好有不少這樣受到「資本」束縛的空間。它們看來閒置許久,有的甚至連窗門都已破敗,只有懸掛已久的招租或求售布旗在那飄揚。

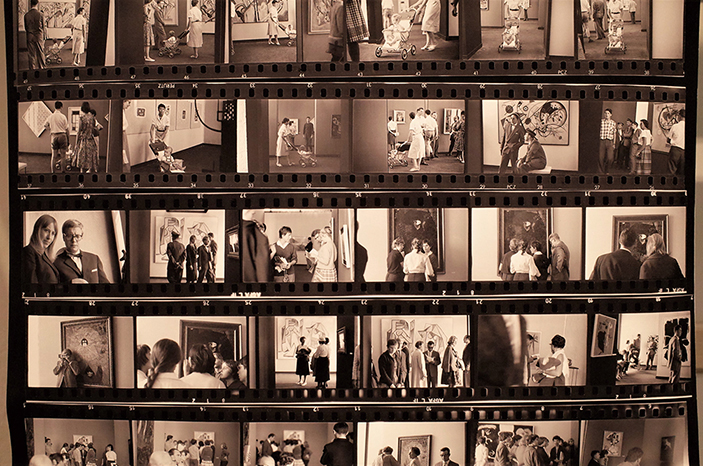

即使雅典國家當代藝術館是屬於公家,卻也難躲過閒置的命運,直到文件展即將開幕之前,才迎來第一檔的展覽。而它自身的館藏,更是從未展出過,一直到文件展的交換計畫實行之後,這批藏品才得到機會在弗利德利希安農博物館面世。2000年雅典國家當代藝術館開始進行典藏作業,其選件的準則,值得觀眾一再玩味:它們要不是與後殖民、離散或集體記憶有關,就是對民主社會的冷峻批判。或者,也有像漢斯.哈克(Hans Haacke)的〈第二屆文件展攝影筆記〉(可參照《藝術家》雜誌7月號第144頁)這樣的作品。漢斯.哈克曾是卡塞爾藝術學院的學生,他曾表示,知悉博德任教於卡塞爾,事實上是他報考該校的動機之一。求學期間舉辦的第二屆文件展,也提供了他以工作人員身分現地觀察的機會。這系列攝影紀錄,何等巧合被雅典國家當代藝術館典藏,然後再繞了一圈,藉由文件展回到原地,成為文件展的一部分。

漢斯.哈克 第二屆文件展攝影筆記(攝影:鄭安齊)

和「停擺」相關的,還有文件展的公共電視放映計畫。希臘的公共電視台(ERT)旗下的三個頻道,在2013到2015年期間一度關閉,千名以上的員工因此失業。在新自由主義的襲擊下,不管是私產、文化機構或者是公共基礎設施,都一樣倒大楣。然而這也開啟文件展與公共電視頻道合作的契機。每週一深夜11時59分在ERT二台放映的系列影展「文本」,竟意外地獲得不錯的收視率。

若考慮到選片的取向,包括了像是王兵或梅利托波羅斯(Angela Melitopoulos)這類的創作的話,更代表著,或許人們總是對大眾媒體接收端的觀眾,有著錯誤的估量和印象。透過公共媒體傳播,更是具有兩面意義。一方面,它盡可能地接觸到了廣大的收視群眾;另一面的意義,則是負責影像的策展人希拉.法勒(Hila Peleg)在接受媒體訪問時提到的,正因為公共平台並非仰賴市場機制,它才能夠兼容更多不同類型、格式以及標準,乃至政治立場的影像產物,確保它們被看見的機會。

雅典國家當代藝術館窗外閒置的大樓一景(攝影:鄭安齊)

這想必也是這次文件展之所以鋪天蓋地般地,採用了諸多不同媒體傳播形式的關鍵原因。1923年10月29日起,德國地區的廣播電台開始全天候的放送訊號,這是德國媒體史上的一個重要界碑,因為自此開始,媒體所傳達的訊息得以更加直觀地被人接收,其門檻更低,更加隨時隨地。而納粹的黨宣傳機器嗅到了這個機會。它們大量地生產「國民收音機」,低價供給民眾,並設計成只能接收特定波長,以確保「元首」(專指希特勒)的聲音與意志,能夠傳達給每個人。

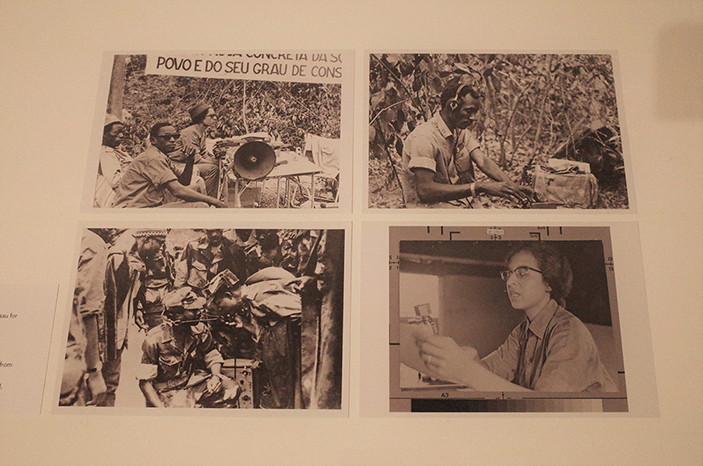

但這項工具,同樣也能夠為文化游擊戰所用。布萊希特就多次論證指出,廣播應為公共生活和利益發揮其效用。在柏林的SAVVY當代藝術中心,設有此次文件展其中之一個廣播站。除了在6月至7月間有每日24小時不間斷的節目之外,還有平行於廣播站同時展出的小型展覽。當中,一份幾內亞比索國家廣播電台的檔案,很是符合此次文件展廣播項目的命題。在幾內亞比索殖民時期以及獨立反抗的年代,廣播是傳遞訊息最重要的渠道,而放送站甚至一度得設置在鄰國的科納克里(Conakry)。除了激勵人民起而鬥爭,電台也放送藝術家製作的歌曲,內容則廣泛地採用了不同部族的語言。文化的傳遞與政治上的抗爭互相地掩護增強,並行而不悖。

SAVVY當代藝術中心中的臨時播音室(攝影:鄭安齊)

幾內亞比索國家廣播電台的檔案展示,此為當時游擊式的播音狀況紀錄照片。(攝影:鄭安齊)

舊日與今日的法西斯

文件展花了許多篇幅談論過去的法西斯,但是在今日仍然殘留、以其他形式新生的法西斯,文件展也依舊銘記在心。被稱作「土耳其烤肉連環謀殺」、或應該稱之為「國家社會主義地下組織」的連環謀殺案,其中一個案件也發生在卡塞爾。哈利特.約茲加特(Halit Yozgat)在卡塞爾城北移民聚集的地帶,經營著一家網路咖啡吧。正如同許多其他的移民和移民後裔,在製造業逐漸轉型,移民身分又讓他們求職困難的狀況下,自己當小老闆經營小生意,是自然而然也不得不的選項。約茲加特的網吧,甚至是向父親借款開設的。「國家社會主義地下組織」連環謀殺案中喪命的,正巧都是這些經營小生意的移民。

2006年4月6日這天,約茲加特無端遭人殺害,手段是凶殘地從頭部兩槍斃命。即便許多證據皆指向當時曾現身該網吧的一位德國情報員安德烈亞斯.鐵莫(Andreas Temme),但是在警調單位以及整個德國社會的隱然歧視氛圍中,這些證據遭到忽視,對兇手可能是種族主義者的懷疑,也受到檢方忽略,甚至把嫌疑指向移民社群內部,使他們承擔了更多莫須有的汙名。

以犧牲者命名的「哈利特之友會」,找到了「法案建築」團隊合作。「法案建築」是倫敦金匠大學底下,由建築師、設計師、律師、科學家乃至影像工作者所組建的研究機構,專為跨國的政治團體、非政府組織提供法理證據方面的研究考察。去年在威尼斯建築雙年展的「前線報告」,他們就貢獻了一件針對四個不同案例,包括巴基斯坦的無人機襲擊、以色列對加薩的攻擊、地中海地帶死亡的難民分布以及沙漠化對氣候的影響的調查成果。

威尼斯建築雙年展中「法案建築」模擬炸彈攻擊於民宅中爆裂時的狀況的實體模型(攝影:鄭安齊)

合作的成果〈77平方公尺─9分26秒報告〉(可參照《藝術家》雜誌7月號第148頁),正是從各個不同的角度包括通話紀錄時間軸、案發現場動線、聲音傳遞以及煙硝反應,來推翻安德烈亞斯.鐵莫始終堅稱他未涉案的證詞。將資料影像化成為人們得以解讀的狀態後,真相幾乎不言自明,而這正是藝術得以貢獻之處:不僅能建立敘事、將平板的事件多面化,它在感知上能夠發揮的溝通效果,也超越原本不是人人能站在同樣出發點對話的制度性規範場域,把事件的解讀抽出原本就帶有制度性排除的地方。

郵政局改造而成的新新藝廊(可參照《藝術家》雜誌7月號第134頁),也剛好位在當年約茲加特謀殺案發生後,逾四千在地居民走上街頭的「不要再有第十名受害者」遊行路線上。至今,聲援者希望將網吧所在的街道易名為哈利特街,讓這個事件永誌於卡塞爾的呼聲始終未斷,不過在地政府始終以各種理由推託。雖然〈77平方公尺─9分26秒報告〉這支影片幾乎自頭至尾只是在談論證據與事件過程,但是未被言及的那另外一塊,自然地呼之欲出,那正是德國社會不願正視,根深蒂固的日常性、制度性的歧視,以及歷史裡並不因二戰終結就銷聲匿跡的法西斯。

「不要再有第十名受害者」遊行紀錄影像(Photo: Sefa Defterli)

放置於〈77平方公尺─9分26秒報告〉旁為阿蘭.希比麗(Ahlam Shibli)的作品〈故鄉〉,雖名之為故鄉,但照片裡拍攝的全是卡塞爾的移民社群日常生活。圖中的這幾幅照片,記錄的正好都是移民開設的小店,包括裁縫、旅行代辦或鎖匠,正好與一旁NSU連環謀殺案中的遇難者相呼應。(攝影:鄭安齊)

作品之外

綜合雅典與卡塞爾二地的展覽,以及分散在各個不同媒介上的計畫來看,策展人及其團隊所策畫的這場實驗無疑是極度大膽冒險,但又值得讚許。從弗利德利希安農博物館以及廣場上由交換、易位開始,然後透過雅典國家當代藝術館的館藏討論民主及其危機。文件展展廳、自然史博物館、美景宮及河谷公園裡的出自少數族裔之手及前殖民地區的作品,展現了公共項目的策展人普列西阿多所述,藝術史中的物件政治主體化的過程。新畫廊與新新藝廊兩處的呈現,正好是舊型態的國族主義與今日資本主義、新自由主義治理下崛起的新法西斯之對照。

策展團隊將許多已經多次被討論、甚至已幾乎定調的議題,再度搬上檯面,展覽卻不顯得老調重彈或情緒高漲,而是十足的仰賴做為「證物」的文件,以及它們的內外在交互關係,構築成一檔冷靜到近乎調查報告的展覽。但這也使得展覽明確地並不取悅看展觀眾的感官經驗──從來未有這樣的展覽,給出的訊息如此之龐雜,又要求觀眾深度的解讀資料。

「學習」肯定不是一件太舒服的事情,不過除此之外,展覽本身依舊有許多應避免的失誤。以瑪塔.米努金(Marta Minujín)重製1983年的〈書之帕德嫩神殿〉為例,過去在阿根廷的版本,有其位處剛落幕的軍事獨裁之時空背景,禁書的所指直接了當。而今日在卡塞爾的復刻版,對於禁書範圍的限定卻十分寬鬆,只要是任何曾遭禁的書籍,皆可登上這座「禁書殿堂」,作品的意義就也變得模稜兩可,更別說今日實體書本已未必是知識與訊息傳遞的主要管道,引起的張力可想而知的隨之弱化。

弗利德利希安農博物館在拿破崙統治時期曾短暫被做為議會之用,故在此展出與民主政治相關的作品,又多了一層歷史意義。圖為奧利佛.羅斯勒(Oliver Ressler)作品〈何為民主?〉。(攝影:鄭安齊)

行政的配置與資源、人力的調度,從雅典一直到卡塞爾始終是文件展團隊的致命傷。因故取消的表演、對展場空間配置不熟的工作人員、消失或手寫塗改的作品標示,都阻礙了觀眾對展覽的閱讀理解。策展團隊在展覽之中,格外地著重於對作品脈絡的詮釋聯結,然而,展品的呈現固然也是當中緊要的一部分。

這麼龐大的策展概念,若無法透過有效的中介,盡可能傳遞給多數的觀眾,那麼大量的線索和文獻,則顯得像是對觀眾的懲罰。不引人注意的展覽周邊工作,最終卻決定了展覽的成敗,不管是把策展概念誤讀為是德國的傲慢,或者是從雅典的立場將文件展的交換配置看作是「災難觀光」,就也只是難以避免的結果。但無論如何,如此深刻地將當代歐洲的問題,回溯到其最初文化上的源頭,並讓文件展的效應不僅只發生在藝術領域之中,已是這屆文件展無庸置疑的成就。

德國總理梅克爾近期又於G20峰會上提及,德國將施行非洲版的馬歇爾計畫,以期在非洲創造更多的工作機會,創造經濟成長並予人更好的生活。戰略意義上,無非是要減緩非洲人口往歐洲流動的趨勢。然而這樣做是否妥當,又帶有哪些問題?或許總理應該在這一兩個月,到卡塞爾看一看文件展。

新畫廊的一隅,展出了雕刻家艾希特邁爾於19世紀末所創作的,以各國國族神話為主題的女神塑像。19世紀末也正好是德意志統一的時刻。(攝影:鄭安齊)

卡塞爾也是「反紀念碑」運動的其中一個地點。藝術家霍海塞爾(Horst Hoheisel)為猶太企業家雅許洛特(Sigmund Aschrott)遭納粹判定為「猶太噴泉」而拆除的噴泉,豎立紀念碑。該紀念碑卻非一可見實體物,而是透過「空缺」的狀態呈現,鏡像式地沉入廣場中。原高12公尺的噴泉原址,成為了深12公尺的漏斗。霍海塞爾認為,這裡真正的紀念碑是人:那些佇立於廣場噴泉地基上,思考為何這裡遺失了什麼的人。而此次文件展的許多作品,也與「紀念」、「集體記憶」息息相關。圖為霍海塞爾所設計的紀念碑一景。(攝影:鄭安齊)

文件展大廳的作品有一部分出自非裔藝術家之手,圖為來自馬利的阿布巴卡.福法納(Aboubakar Fofana)作品〈起義〉。(攝影:鄭安齊)

庫特─舒馬赫大街旁玻璃屋展館中,藝術家莫烏里拉.艾.宋(Mounira Al Solh)的計畫〈那席布的麵包店〉,重現了一家某程度上具有「社會企業」意義,容納了許多被社會排除的人的麵包店故事。這家麵包店,最終卻又毀於戰火。呈現在文件展現場的除了裝置,還有裝訂成冊的文字紀錄。(攝影:鄭安齊)