英國酷兒藝術1861-1967

倫敦泰德英國美術館/2017年4月5日~10月1日

西蒙.所羅門 米蒂利尼花園中的莎芙和埃里娜 1864 水彩紙本 33×38.1cm

人們高舉著雙手,彩虹旗隨著歡呼聲在空中搖曳,陽光則灑落在特拉法加廣場,祝賀所有相愛的他/她們。然而,英國同志合法僅是五十年前的事。

為了紀念英國同志合法五十週年,倫敦泰德英國美術館推出「英國酷兒藝術1861-1967」特展,橫跨百年歷史,囊括那段壓抑的時代中所有關於LGBTQ(lesbian, gay, bisexual, trans and queer)的創作,探索身分為「酷兒」的藝術家如何藉由藝術,表達自我、找尋自我並為同志發聲。

「酷兒」一詞廣泛地指稱所有不同性向與性別認同的人,在過去使用該詞具侮辱之意,後發展為LGBTQ自稱的代名詞。展覽選用「酷兒」做為主標題,靈感來自英國電影導演德瑞克.賈曼(Derek Jarman):「『酷兒』一詞曾使我感到冒犯與不舒服,但現在對我來說,使用它代表的是一種自由。」策展人克萊爾.巴洛(Clare Barlow)表示,展覽回溯的是對同志來說極其黑暗的百年,標竿的是英國1967年至今的自由化。

時間拉回到19世紀前,同性戀行為在英國是以死刑判處。1861年,政府雖解除該刑責,但仍被定為犯罪行為,可判處監禁,女同性戀則不被當時法律所承認。1950年代初,恐同氛圍強烈,英國警察大肆取締男同性戀行為,其中最引人注目的是著名科學家艾倫.圖靈在1952年的案件,當時圖靈因「嚴重猥褻」被定罪,被迫接受為期一年的「化學閹割治療」。1967年,英國正式通過《性犯罪法案》,讓威爾斯及英格蘭地區廿一歲以上的男同性戀行為除罪化,而蘇格蘭與北愛爾蘭則分別於1980與1982年解禁。

展覽始於維多利亞時代的1861年——藝術史上的拉斐爾前派時期。英國畫家西蒙.所羅門(Simeon Solomon)的作品多以希臘神話為主題,風格屬拉斐爾前派。本身為男同志的所羅門,並沒有直接在畫作中表現男同志,反而對女同志人物有所著墨,將同志之戀隱藏在希臘神話的描繪中。原因可能在於當時社會風氣,仍然視男男性行為為可憎之事,以「雞姦」一詞侮辱,女同志的情誼倒較能被社會「容忍」,以睜一隻眼閉一隻眼的態度對待。

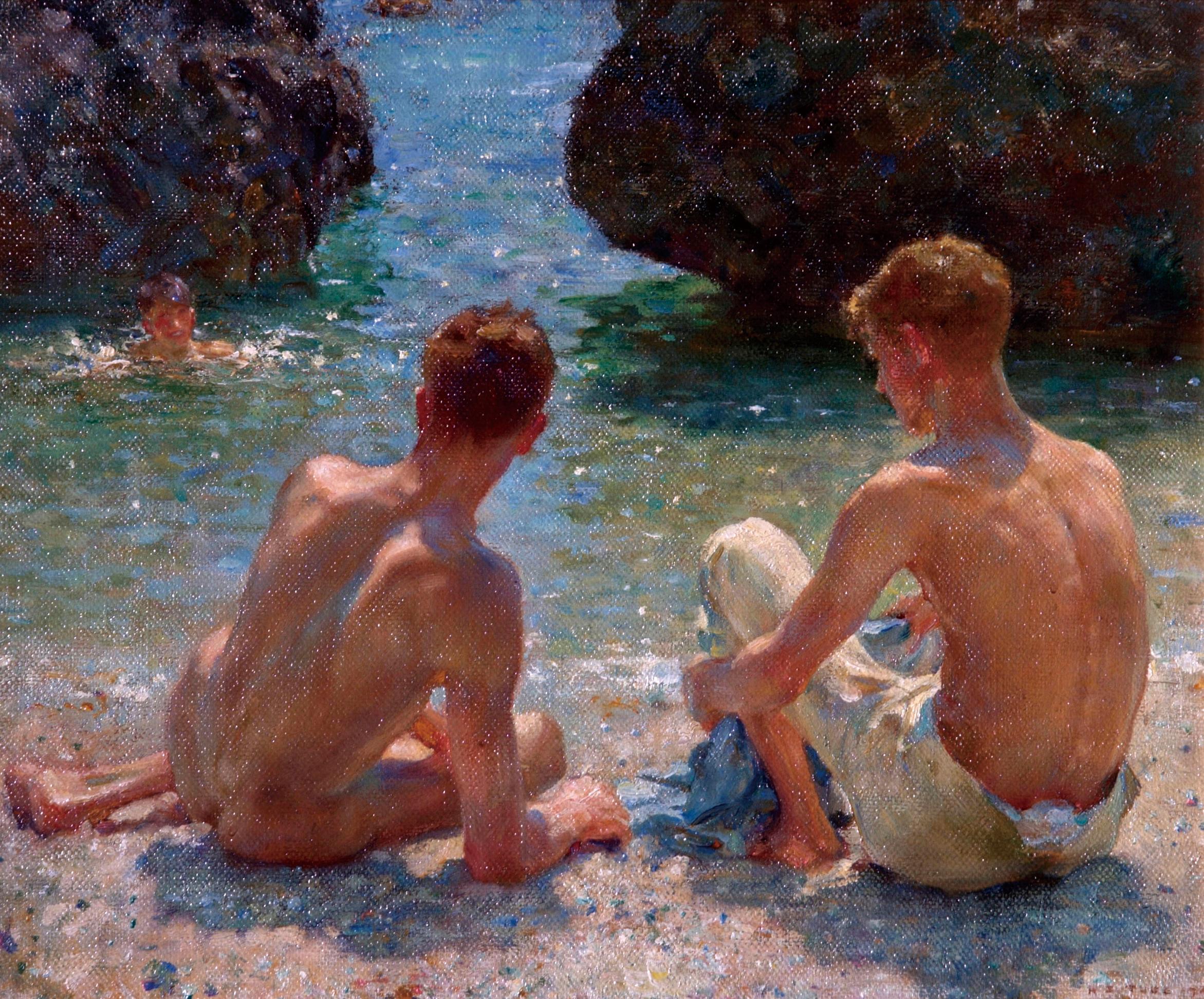

亨利.斯科特.圖克 評論家 1927 油彩畫板 41.2×51.4cm

所羅門繪於1864年的〈米蒂利尼花園中的莎芙和埃里娜〉即以希臘神話為內容,暗示禁忌的女同志之愛,藉以傳達自己所說不出口的。畫中人物莎芙(Sappho)是西元前7世紀的希臘女詩人,傳說她是同性戀,「蕾絲邊」(Lesbian)一詞的發展即源自莎芙居住的「萊斯博斯島」(Lesbos)。畫面中的莎芙,曖昧地擁抱一旁的埃里娜,她們頭頂上方親吻的鴿子暗示兩人是「閨蜜以上」的親密關係。這些被編碼過的出櫃慾望,在經年累月的等待後,終於能大方在藝術史學者、觀者的解碼下公開地暢所欲言。

稍微晚近的同志藝術家亨利.斯科特.圖克(Henry Scott Tuke)亦是展覽子題「被編碼的慾望」中的亮點之一。圖克的印象派式畫作,多描繪於英國南部康沃爾海邊嬉戲、曬日光浴的裸男,人物以男孩與年輕男子為主,模特兒包括男模和橄欖球隊員,吸引不少他的同志朋友與買家注意。不過,圖克的裸男系列因沒有直接露出生殖部位,亦無明顯的肢體接觸,故沒受到太多社會大眾的質疑。直到1970年代,藝術史學家跟隨同志法的解禁,開始爬梳過去表現同性戀的作品,原先逐漸被遺忘的圖克因而重新被發掘,被譽為20世紀初第一代公開的同志藝術家。

「英國酷兒藝術」展場一景,左邊畫作為美國畫家潘寧頓所繪製的王爾德肖像,右邊展出的則是王爾德於瑞丁監獄所待「C.3.3.」的牢門,由法國藝術家尚—米歇爾.潘辛仿製。©Tate Photograpghy

1880至1920年間,英國境內關於性向的辯論吵得沸沸揚揚,甚至有科學研究主張同性戀傾向是精神病的一種,恐同氛圍高漲。那段時期最著名的是被監禁兩年的愛爾蘭作家奧斯卡.王爾德(Oscar Wilde)。當年王爾德與同性情人阿弗列.道格拉斯勳爵(Alfred Douglas)交往甚密,被控「嚴重猥褻行為」而被捕入獄。當年的審判是英國司法史上最受注目的案件之一,也是同性戀平權運動史上被引用最多次的案例。

在瑞丁監獄長達兩年的監禁經歷,成為王爾德晚期創作的靈感來源,出獄後的王爾德將自己放逐到法國,寫下著名創作《瑞丁監獄之歌》。三年後抑鬱而終,死後葬於巴黎拉榭思神父墓園,當時未能出版的書信集,則於王爾德過世後五年出版,被命名為《深淵書簡》。英國酷兒展將美國畫家潘寧頓(Robert Harper Pennington)所繪製的王爾德肖像與他於瑞丁監獄所待「C.3.3.」的牢門並置,這扇門是由法國藝術家尚—米歇爾.潘辛(Jean-Michel Pancin)仿製,象徵的是渴望的自由,同時是獄中的王爾德期望對外傾訴卻無能為力的苦痛。

威廉.斯特朗(William Strang) 戴紅帽子的女子 1918 油彩畫布 畫中戴紅帽子的女子為同志作家薇妲.沙克維爾—威斯特,傳為吳爾芙長達10年的同性伴侶。©Tate Photography

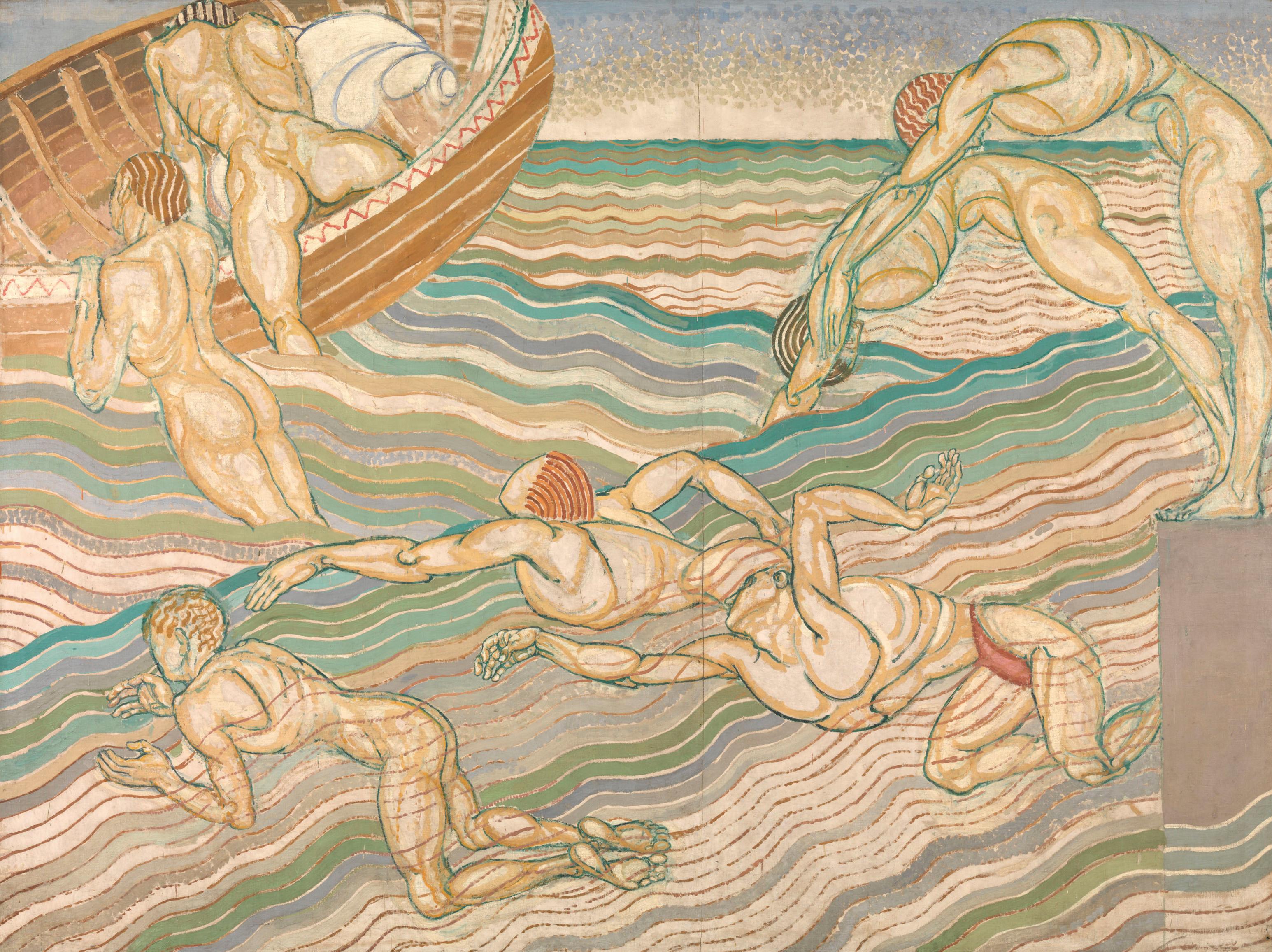

東肯.格蘭 浴 1911 油彩畫布 228.6×306.1cm

時間到了1920年代,新世代的藝術家開始藉由不同創作形式,探索自我身分並從中將自己的祕密公開化,不論是劇場設計與舞台上的扮裝,還是酷兒歌曲的傳誦,這些都是一戰後,活躍於藝術舞台上的同志們藉以發聲的管道。同一時期,由作家、藝術家與哲學家所組成的「布盧姆茨伯里派」則代表大時代變動下對自由的追求,對文學、藝術、婚姻與伴侶關係的解放。這群文人雅士定期在倫敦市中心的布盧姆茨伯里廣場一帶聚會,暢談哲學、藝術與政治,核心成員包括作家維吉尼亞.吳爾芙(Virginia Woolf)、李頓.斯特雷奇(Lytton Strachey)、畫家凡妮莎.貝爾(Vanessa Bell)、東肯.格蘭(Duncan Grant)、多拉.卡靈頓(Dora Carrington)與藝評家羅傑.弗萊(Roger Fry)等人。

切磋文藝之際,這群文人的感情生活更是當時的「公開祕密」:已婚的凡妮莎.貝爾曾與格蘭有段戀曲,但格蘭的同志身分早已不是祕密,兩人產下一女安潔莉卡(Angelica),之後格蘭與貝爾一家搬到郊外,一同居住、創作了四十年,女兒安潔莉卡則在廿四歲時與父親過去的同性愛人大衛.加內特(David Garnett)結婚;雙性戀的卡靈頓同時與斯特雷奇交往甚密;吳爾芙與雙性戀女作家沙克維爾—威斯特(Vita Sackville-West)長達十年的婚外情⋯⋯。布盧姆茨伯里派成員間「精采」的私人生活被後人如此嘲諷:「他們圍成一圈清議,在方正廣場生活,談著三角式戀愛。」

布盧姆茨伯里派的愛情羈絆,象徵的是那個時代對生命追尋的哲學,他們逐漸擺脫維多利亞時期的世俗禮教,擁抱狂野的自由與青春,面對最真實的自己、生命與藝術。這樣對自由理想的追求,皆體現在貝爾、格蘭與卡靈頓的作品當中。格蘭繪於1911年的〈浴〉以室外裸泳為主題,場景設定在倫敦海德公園─—1920年代最熱門的男性專用的露天泳池。想當然爾,那裡是當年最熱門的非官方男同志聚集地。陽光、泳池、裸男,如此現代加州好萊塢式的母題,影響日後無數描繪同志場景的柔性繪畫,包括大衛.霍克尼(David Hockney)。帶有某種史詩性的畫面構圖、著重肌肉線條的肉體描繪、抽象幾何性的流動水波紋,〈浴〉表現的是當時人們對自由的追求,更是男同志在那自我性向仍屬犯罪的時代下,亟欲對外宣愛、暢所欲言的心聲。

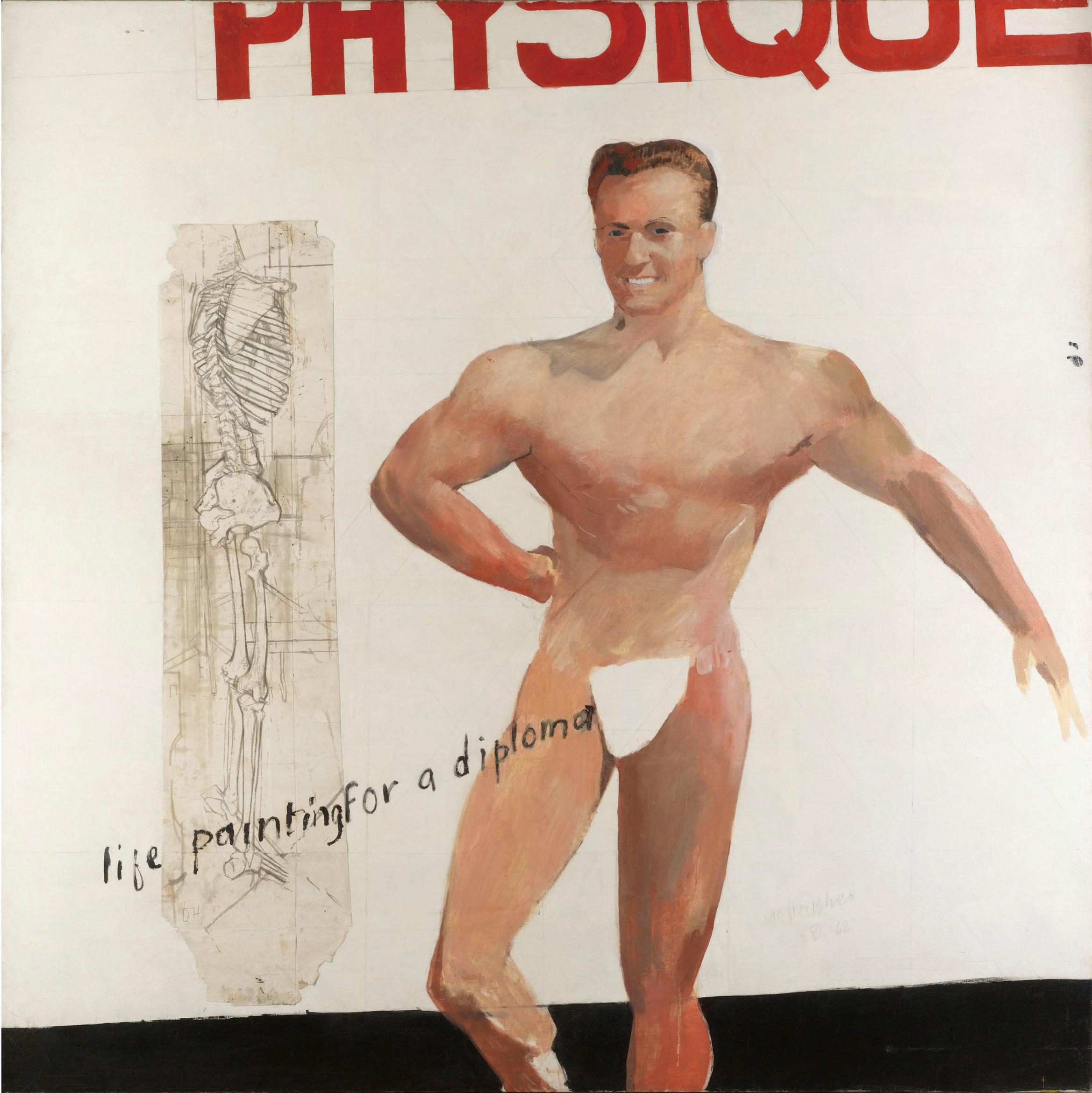

大衛.霍克尼 為文憑而畫 1962 油彩、複合媒材

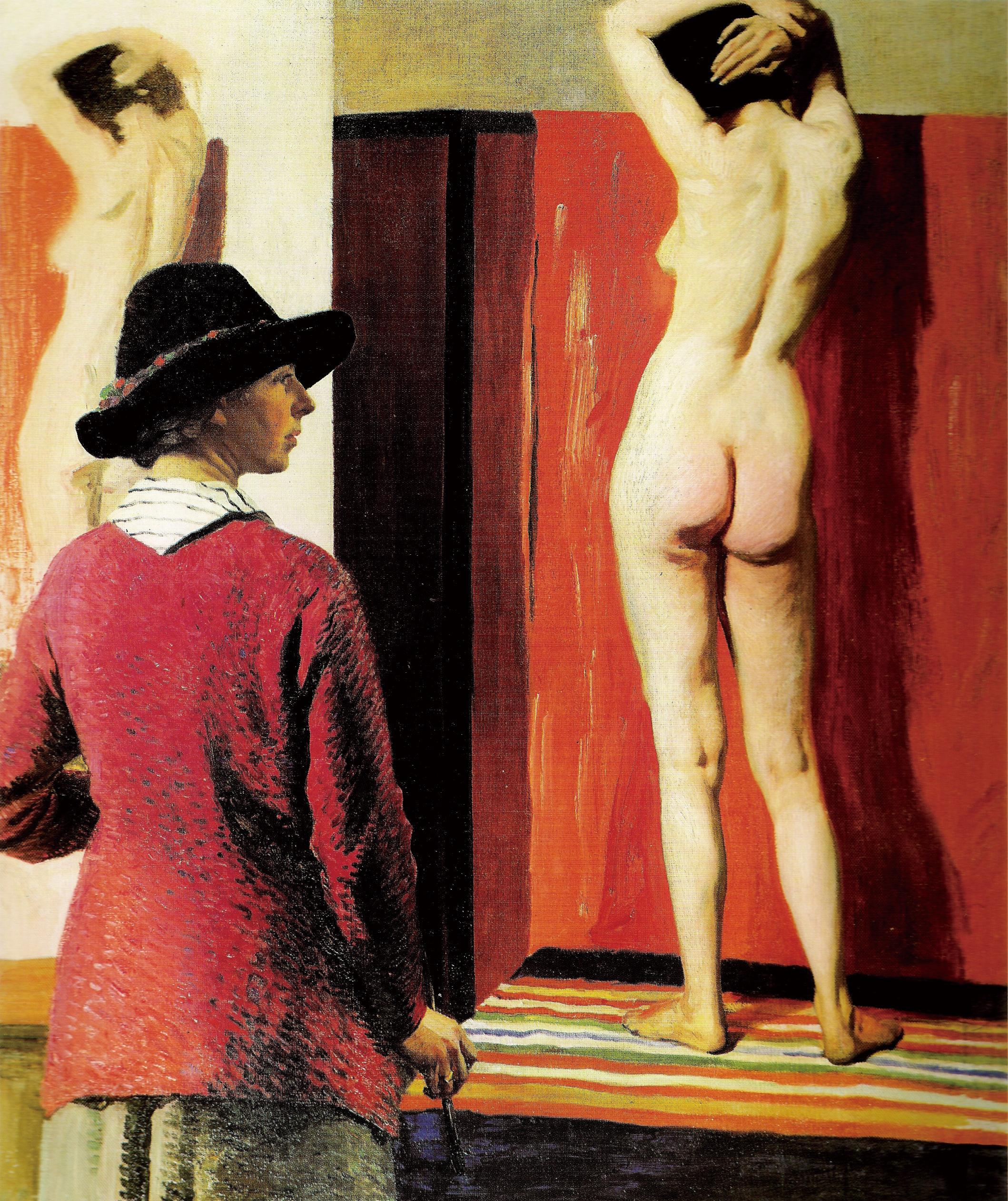

勞拉.奈特 自畫像 1913 油彩畫布 152.4×127.6cm

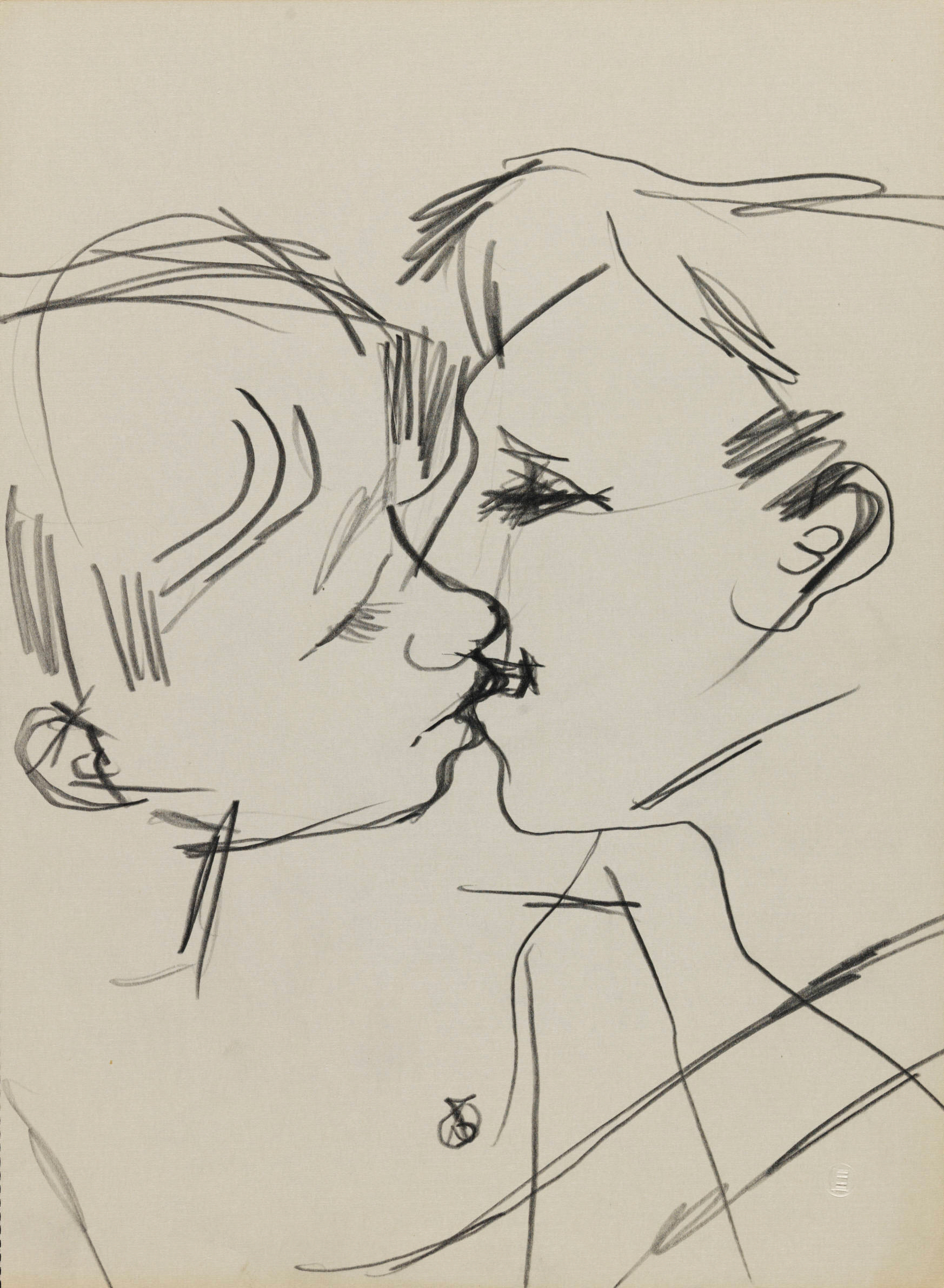

凱斯.沃恩 兩男接吻圖 1958-1973

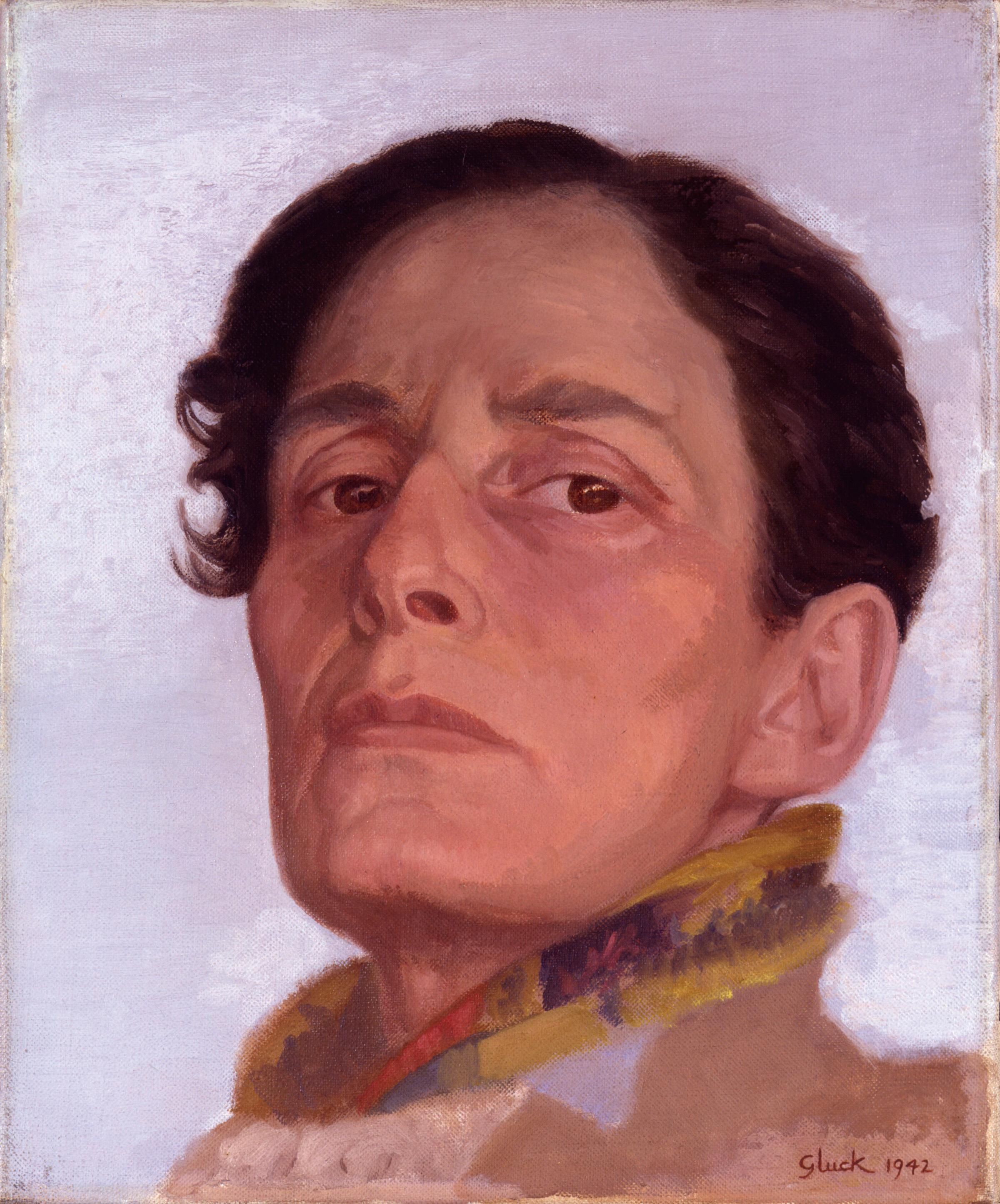

漢娜.格拉克 自畫像 1942 油彩畫布 30.6×25.4cm

不顧世俗眼光、不依世俗禮教,1920年代開始,女性意識的抬頭亦可在女性藝術家身上看到。其中,漢娜.格拉克(Hannah Gluckstein)與勞拉.奈特(Laura Knight)為最具代表性的藝術家,兩人分別以「Gluck」與「Dame」自稱,拒絕被貼上任何「Miss」的頭銜與標籤。身為女同志的格拉克在其〈自畫像〉中揚起下巴,挑起眉毛,中性的外型與神情代表她的自我認同,而其花卉作品系列看似平靜,其實畫面中那盛著丁香與繡球花的花瓶,是表現她與花藝師康斯坦絲.史普瑞(Constance Spry)之間的感情。

奈特以「Dame Laura」自稱,並在1936年被選為皇家學院的成員,成為學院史上首位女性成員。然而,創作於1913年的自畫像卻被藝評家譏為低俗之作。畫面中的奈特背對觀眾,穿著工作服,手拿著畫筆,注視眼前的裸體女模。這幅畫創作於英國婦女爭取選舉權之際,但社會風氣仍不開放,藝術學院甚至仍不收女性。奈特的自畫像旨在向世人展示女性畫家的作畫過程,特別是裸體的繪製,掀起一陣討論聲浪。綜觀藝術史,裸女繪畫主要是專給男性看的,且作畫的人亦多為男性藝術家,滿足的是情慾與窺探慾。奈特的自畫像顛覆的是男性主導的裸體畫繪製,強勢地宣示新時代的女性象徵,同時以女性觀看裸女的角度為女同志發聲。

1950、1960年代,倫敦蘇活區開始發展成酷兒文化的中心,該區曾被藝術家法蘭西斯.培根(Francis Bacon)描述為「城市中的情色健身房」。活躍於當時的藝術家以各種藝術形式,調皮地透露關於酷兒的訊息。英國演員肯尼斯.侯利維爾(Kenneth Halliwell)和其情人——劇作家喬.奧頓(Joe Orton)曾從圖書館借書回家,並大肆剪貼成新的書籍,其中暗藏不同的酷兒宣示;畫家凱斯.沃恩(Keith Vaughan)筆下的裸體男性已不再如以往那般拘束,他們能夠在畫紙上自在地甜蜜親吻、擁抱與做愛而不必顧及社會世俗的眼光。

「英國酷兒藝術」展場一景,此展區主題為「對傳統的顛覆」,展出作品多來自女性藝術家,部分關注女同志,亦有1920年代崛起的新時代女性意識的展現。©Tate Photography

在最後一個展間,法蘭西斯.培根與大衛.霍克尼則大方地用藝術「出櫃」。1955年,培根因其於倫敦當代藝術機構的個展而被警察列入調查對象,霍克尼在當時如此形容:「培根的早期繪畫是正式的同性戀宣示。」培根筆下扭曲變形的人物、霍克尼筆下結合街頭塗鴉的裸男畫像,他們見證的是那壓抑時代的落幕,開啟的是朝向自由的路。

從拉斐爾前派時期到1920年代的布盧姆茨伯里派,從1950年代蘇活區次文化的崛起,到解禁前的自由解放——繪畫、雕塑、攝影、速寫、信件、劇場道具、文獻⋯⋯這是一個由故事與故事交織而成的展覽,爬梳的是一段在我們指間流逝的歷史。那些因酷兒身分或議題而不被納入歷史藩籬的作品,終究被重新看見,在新的一條藝術史軸線中,畫出他們的那道彩虹。