「歸」:在土地的呼吸裡遇見靈光

穿透明日的靈光─SDGs永續藝術系列特展:歸

臺中市大墩文化中心 大墩藝廊(七)/2025年10月11日~12月21日

藝術,從來不是孤立於世界的審美凝視。它是某種召喚、某種誘發,引領我們進入社會與文化的褶皺,回應環境的創傷,並召喚人與土地之間被遺忘的連結。吳玳瑩的「歸」,正是一場召喚──召喚記憶回到故鄉,召喚身體回到土地,召喚精神回到初心。

「歸」是一個圓,也是一個未完成的回響。它既是時間的折返,也是行動的開始。當藝術回望土地的時候,我們看見的不只是自然的肌理,更是人與自然相依為命的故事。

這場展覽隸屬於「穿透明日的靈光─永續作為態度的美學提案」策展計畫。華特.班雅明(Walter Benjamin)所說的「靈光」(Aura),是藝術作品在特定時空下的獨特存在與不可複製的氣息,它穿透時間、穿越物質,如一道無法言說卻真實存在的光。

當永續成為藝術的語言,藝術的靈光便不再只是形式的光暈,而是一股能撫慰人心的能量。正如先前的系列特展中,康雅筑以棉花與泥土編織出農業和土地的辨證;楊芳宜與不廢跨村實驗室引領觀者從廢棄物中看見再生;曾偉豪以聲紋召喚自然與市民的共振。而在最終章「歸」則以返鄉的姿態,讓靈光回落於地方的山川與泥土之間。

吳玳瑩成長於臺中太平,童年裡與自然為伴,那種赤腳踩過泥土、手掌摩挲葉片的記憶,悄悄滲入她的創作。她選擇以植物為媒材,將落葉磨成粉末、將泥土煉為顏料,讓時間與生命的流轉成為作品的核心,並以採集做為日常行動,探討生命的循環與自然的永續。2022 年,她以〈觀想〉獲得臺灣美術新貌獎首獎,作品以粉塵般的植物重構形態,探問存在與觀看的真實性。

這一次,她帶著「歸」的姿態返回太平,讓作品回應地方的生態紋理與人文情感。她的創作從「材料性」的回歸延伸至「精神性」的回歸,不僅把作品放進展場,更放進土地、放進人群,以地方的生態與社群為核心,讓「回歸」成為具象的創作姿態。

「歸」的核心精神是「以藝術連結地方」。透過「山川計畫」的共創活動,吳玳瑩邀請臺中市太平區太平國小與頭汴國小的孩子們共同參與,藝術家帶領他們走入頭汴坑,採集植物、捧起泥土,將環境的知覺化為創作的能量。他們把手伸向土地,也把未來的祈願交付給土地,讓藝術不再是單一的獨白,而是一場共鳴。

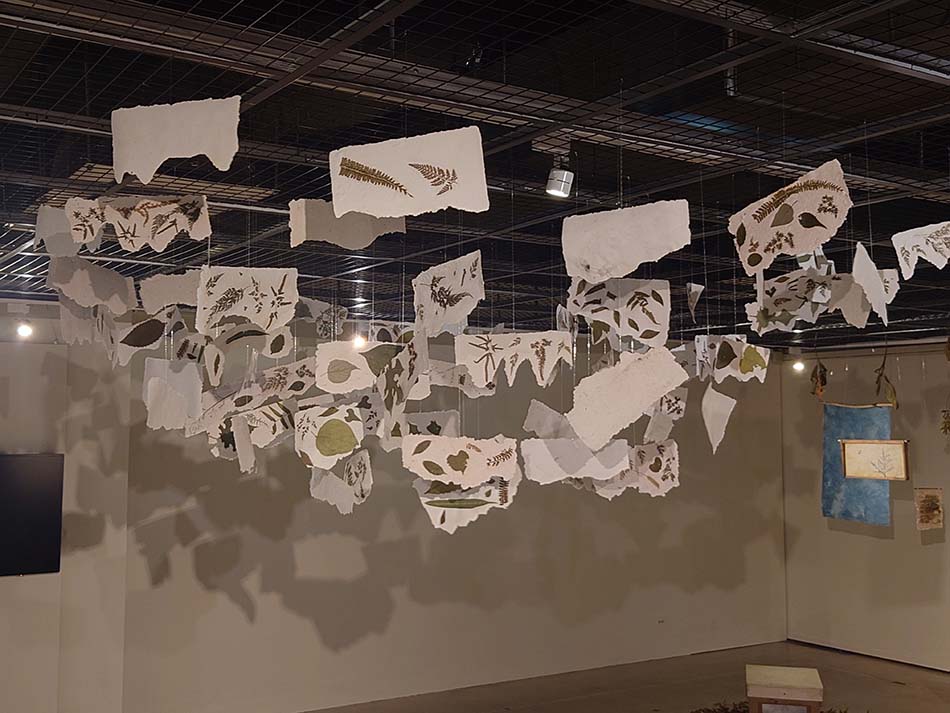

由回收紙漿與植物拼貼而成的〈植拓山脈〉,垂掛於展場,如群山環繞。這不是某一座山,而是眾人心中的山,是孩子們對土地的祈願與守護,像一首由紙纖維與葉脈編織的祝禱。〈物共生〉取自太平的砂土,以細胞狀在地面交織擴散,孩子們用當地的泥土捏塑在地的生物,素燒後成為砂畫中的「細胞核」,作品在細胞與地景的轉喻間思索環境和生命的共生。

「山川計畫」不僅呼應永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)中的優質教育(SDG 4)、永續城鄉(SDG 11)、氣候行動(SDG 13)、陸域生態(SDG 15)、與夥伴關係(SDG 17),更在展覽現場建構出「永續的地方美學」。在共創的過程中,孩子們不只是學習藝術,更與自然進行一次親密的交換,透過走讀、踏查、探索、創作,讓永續理念在身體與感官中生成。

除了共創的新作,「歸」也串聯藝術家創作歷程中的其他重要作品,例如以太平地區的產業與生態觀察為基礎的〈蜂作為橋樑的隱藏者〉。藝術家以構樹纖維與蜂巢意象建構作品,揭示蜜蜂做為自然林與果園之間的橋梁。這隻渺小的生物維繫著農業、環境與生態的微妙平衡。提醒我們,永續有時不是宏大的口號,而是一隻蜜蜂的生死。

植物粉塵所構築的世界隨時都在崩解,也隨時都在生成。〈觀想〉則是一種對無常的凝視,一種在沙粒裡看見宇宙的哲思。感官體驗區,觀眾亦可在「感官體驗區」觸摸共創的素材,並書寫守護生態的祈願。當文字落在紙上,展覽不再只是藝術家的語言,而成為眾人的合唱。

這些作品共同編織出一個關於土地、自然與人的多重敘事:從微觀的細胞、宏觀的山川,到昆蟲與蜜蜂的視角、社群的參與,藝術在此成為一種縱深的語言系統,深刻詮釋了消除飢餓(糧食與農業,SDG 2)、氣候行動、陸域生態等永續內涵。

在「歸」中,藝術不只是美學的對象,亦是一種態度與行動:材料的永續,透過植物、泥土、回收紙等媒材實踐資源再生與環境友善;教育的永續,藉由共創工作坊讓孩童與居民親近自然、理解地方,成為永續的參與者,而非被動的觀眾;精神的永續,以藝術喚醒地方的記憶與關懷重建人與土地的情感,讓「地方」成為永續的根基。

「歸」既是回返,也是抵達。永續並非遙遠的未來,而是一種隨時可以開始的姿態:當我們選擇觸摸泥土、聆聽溪流,或在展場裡寫下一個祈願時,便已在實踐永續,是每一位參與者都能落實的日常姿態。

當藝術回歸土地,土地也回饋給藝術以靈光。「歸」促成一場「相遇」──藝術家與故鄉的相遇、人群與自然的相遇、未來與初心的相遇。

「歸」帶領我們貼近土地,聆聽它的呼吸。此刻的永續不只是行動的選擇,也是藝術靈光的延續──歸於自然、歸於初心、歸於人與土地共生的道路。