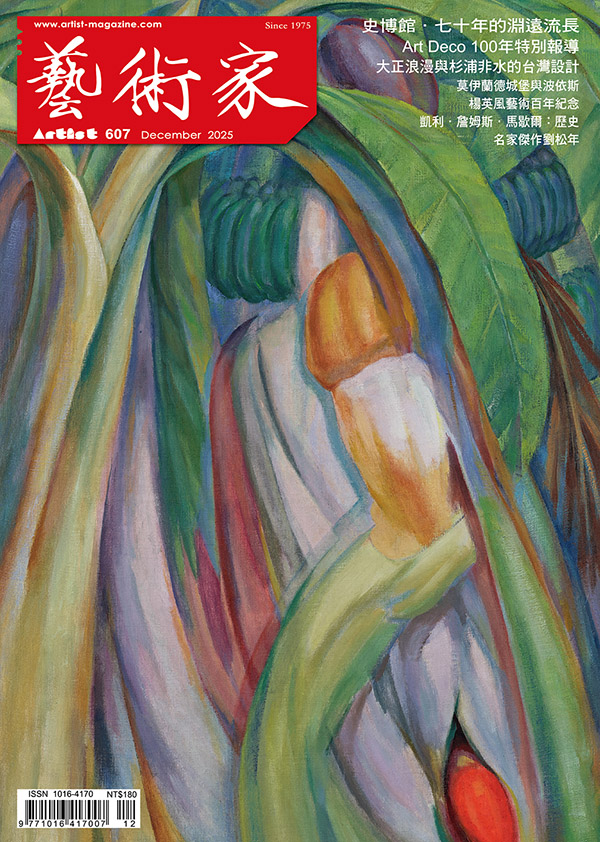

藝術家2025年12月 #607

以回顧共/再生

2025年9月,巴黎龐畢度中心正式進入為期五年的大規模整修階段,為因應閉館,其所收藏的重要現代與當代藝術公共典藏將透過強化既有策略和開創新的合作模式,持續於國內與國際不同館所展出,其中包含巴黎大皇宮當期大展「妮基.聖法爾、丁格利、於爾丹」。這場展覽呈現三位藝術家之間的動人情誼,以及於爾丹做為法國國立現代美術館首位館長的視野,並回看龐畢度中心於1977年創立之初的願景,亦令人期待、好奇未來它的重新開館,將會為美術館的營運帶來什麼新的風景。

本期國際藝壇單元,除了上述巴黎大皇宮的特展之外,也為讀者帶來幾檔別開生面的展覽:位於德國貝德堡豪的莫伊蘭德城堡波依斯檔案庫近期與瑪莉娜.阿布拉莫維奇中心(MAI)合作,重演、對話並重新詮釋波依斯的作品;當代藝術家與前輩之間的跨世代凝視,還有在法國塞特奧克西塔尼大區當代藝術中心對美國編舞家伊凡.瑞娜的研究展,呈現不同的策展方法與形式。

1925年4月,國際現代裝飾藝術與工業藝術博覽會在巴黎隆重登場,揭開「裝飾藝術」(Art Deco)潮流的序幕。特別報導單元深入介紹巴黎裝飾藝術博物館、巴黎建築與文化遺產博物館現正舉辦的兩場裝飾藝術百週年紀念主題特展,回溯這場重要藝術運動與風格的生成現場和它至今雋永的影響力。

在機構層面的新取向,值得關注的有近期於倫敦開幕的兩個非營利藝術機構伊布拉茲與杜妍計畫空間,均由女性創辦,專注於被主流藝壇長期忽視的族群,它們的出現反映出英國藝術界的結構性轉變;摩洛哥Montresso*藝術基金會與紅園駐村中心,長年深耕非洲當代藝術,關於其經營理念及策略和與藝術家的合作模式方面,得以從藝術家陳宜艷在進駐期間的觀察與實地交流中,看到它如何走出一條與眾不同的道路。

今年適逢國立歷史博物館成立七十週年,從建館之初至今經過數次革新,而它珍藏的文物和藝術名家作品,更曾經推出多場膾炙人口的特展,讓史博館成為許多人的記憶所繫之處。經過近六年閉館進行修復及再利用工程後,於2024年重新對公眾開放,在今年推出一系列館慶特展與活動之際,史博館也從中觀照自身而展開回顧與前瞻。12月專輯以「史博館.七十年的淵遠流長」為題,《藝術家》編輯部專訪國立歷史博物館館長洪世佑,以及典藏組組長賴貞儀、研究組組長黃星達、展覽組組長翟振孝,從館長的治理思維與各組職掌者的專業工作和實踐,談論史博館在新的時代變貌中,以及在七十週年的重要節點上,如何重新自我定位、開展新局,以迎向未來。

| 58 | 12月專輯 |

| 史博館.七十年的淵遠流長 | |

| 60 | 史博七十年.回望中的轉生之力─專訪國立歷史博物館館長洪世佑 ⊙蔣嘉惠 |

| 68 | 保存、詮釋與再生─賴貞儀談國立歷史博物館典藏匯聚的過去與未來 ⊙羅珮慈 |

| 74 | 以研究重構博物館的「靈魂」─黃星達從跨域視野串聯博物館與群眾 ⊙姜承妤 |

| 80 | 展覽的節奏與行動─翟振孝以策展觀點開啟史博館七十週年的對話 ⊙曾筱如 |

| 54 | 特別報導─玉山文教基金會藝文講座 |

| 玉山人以百分之百的心情熱愛土地與社會─玉山文教基金會2025年藝術系列演講 ⊙廖仁義 | |

| 55 | 民謠的移徙、變形與如鏡─記鍾永豐「民謠初步:從民族樂派、民謠復興到農村搖滾」 ⊙高慧倩 |

| 88 | 特別報導─Art Deco 100年 |

| 創新、雋永與重生的裝飾藝術─巴黎裝飾藝術博物館「1925-2025裝飾藝術一百年」 ⊙唐忠珊 | |

| 100 | 裝飾藝術的黃金時代─巴黎建築與文化遺產博物館「巴黎1925─裝飾藝術及其建築師」 ⊙廖瓊芳 |

| 128 | 特別報導─台北國際藝術博覽會 |

| 「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」後記 ⊙編輯部 | |

| 132 | 「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」現場報導 ⊙編輯部 |

| 234 | 特別報導─楊英風藝術百年紀念 |

| 世紀真情.百年感動─楊英風藝術研討會 ⊙廖新田 | |

| 236 | 英風先生的至善因緣 ⊙釋寬謙 |

| 237 | 楊英風創作思想起─中國現代雕塑、造形藝術與景觀藝術三部曲 ⊙廖新田 |

| 238 | 楊英風的藝術實踐與台灣民主精神的萌芽 ⊙蔡明燁 |

| 239 | 冷戰政治背景下的楊英風與聖保羅雙年展1957-1959 ⊙阮圓 |

| 240 | 龍吟鳳舞楊英風─環境美學景觀雕塑的實踐者 ⊙方建明 |

| 241 | 呦呦之鳴─楊英風對台灣戰後藝術發展的啟發和影響 ⊙林以珞 |

| 242 | 楊英風「景觀雕塑」作品「場域特定性」之典藏與延續研究─以列斐伏爾空間三元論為核心 ⊙余青勳 |

| 243 | 雕塑自然.東方趣味─楊英風的不鏽鋼雕塑 ⊙龔詩文 |

| 244 | 楊英風華嚴境界的美學思想研究 ⊙潘(示番) |

| 245 | 雕塑的超逸之路 ⊙張乃文 |

| 246 | 楊英風研究中心的台灣史亞洲歷史上的意義 ⊙齋藤齊 |

| 247 | 守護與傳承:從藝術的日常出發 ⊙王維妮 |

| 247 | 站在風中,看一百年的風景 ⊙楊駿 |

| 35 | 藝術風景 |

| 肯尼斯.拉斯穆森的〈彩虹橋〉 | |

| 36 | 藝術正論 |

| 曲德義對於「重建臺灣美術史」的貢獻 ⊙廖仁義 | |

| 37 | 美術之眼 |

| 耽美的三島由紀夫 ⊙陳長華 | |

| 38 | 藝術野台戲 |

| 藝術的捨與得 ⊙阿田教授 | |

| 39 | 台灣美術史隨筆 |

| 沒有美術的《臺灣通史》(下) ⊙白適銘 | |

| 40 | 藝蹤尋探 |

| 色彩的文化記憶與光的呼吸 ⊙吳曉芳 | |

| 41 | 藝術新聞 |

| 何政廣、隱地獲第廿九屆台北文化獎 | |

| 2025台北雙年展:地平線上的低吟 | |

| 42 | 第六十一屆威尼斯雙年展台灣館公布策展人與展名 |

| 林磐聳榮獲金點設計獎最佳設計成就獎 | |

| 43 | 國立臺灣美術館「黑水─2025台灣美術雙年展」 |

| 亞洲大學附屬現代美術館「眾生共命:宮島達男」 | |

| 44 | 范寬、郭熙、李唐北宋山水巨作齊聚故宮南院展出 |

| 高雄市立美術館「馮.沃爾夫的花園堡壘」 | |

| 45 | 香港故宮文化博物館「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」 |

| 曼谷新藝術地標Dib Bangkok 12月開幕 | |

| 46 | 故宮百年院慶特展「龍」於布利碼頭─席哈克博物館開展 |

| 第十四屆柏林雙年展公布策展人 | |

| 47 | 陸蓉之2026年於威尼斯推出五十年藝術生涯回顧展 |

| 阿拉伯聯合大公國扎耶德國家博物館12月開幕 | |

| 48 | 台灣前進ICOM國際博物館協會杜拜大會 |

| 摩洛哥Montresso*藝術基金會年度駐村聯展「等待野人」 | |

| 49 | 藝術拍賣 |

| 倪瓚〈江亭山色圖〉躋身佳士得亞洲書畫第四高價 ⊙曾筱如 | |

| 50 | 藝術市場 |

| 2025年巴塞爾藝術展巴黎展會 ⊙編輯部 | |

| 51 | 高淨值女性收藏家崛起,藝術收藏形態更趨多元 ─《2025年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》發表 ⊙本刊訊 |

| 86 | 藝術現場 |

| 上海雙年展「花兒聽到蜜蜂了嗎?」城市項目 | |

| 135 | 彼得.多伊格:音樂之屋 |

| 106 | 評藝廣場 |

| 看海的日子─蔡美珍鏡頭下的故鄉印象 ⊙蕭瓊瑞 | |

| 110 | 圖解台灣近現代建築 |

| 台北勸業銀行舊廈 ⊙李乾朗 | |

| 116 | 圖說台灣設計史 |

| 大正浪漫與杉浦非水的台灣設計 ⊙林磐聳 | |

| 124 | 三人呈唬 |

| 沉浸與互動─張碩尹的《Proof As If Proof Were Needed》與河床劇團的《之間》 ⊙王柏偉 | |

| 138 | 國際藝壇 |

| 從酣眠到入夢的想像國度─巴黎瑪摩丹─莫內美術館「睡眠帝國」 ⊙唐忠珊 | |

| 146 | 從紙上陰影窺見的夢境 ─芝加哥藝術協會博物館「奇異的現實:象徵主義的想像力」 ⊙黃其安 |

| 152 | 當策展實踐也超脫了現實─紐約惠特尼美術館「六○年代超現實」 ⊙賴懷宇 |

| 162 | 從三人行與龐畢度中心「前傳」說起─巴黎大皇宮「妮基.聖法爾、丁格利、於爾丹」 ⊙詹育杰 |

| 172 | 極簡的回聲 ─巴黎皮諾典藏─商業交易所美術館低限藝術大展+麗吉亞.佩普法國首次個展 ⊙廖瓊芳 |

| 182 | 百年古堡與波依斯:用行為表演穿越時空邊界 ─德國貝德堡豪莫伊蘭德城堡的波依斯檔案庫與MAI合作展 ⊙劉蘭辰 |

| 194 | 精神也是一種肌肉 ─塞特奧克西塔尼大區當代藝術中心「伊凡.瑞娜:一位讀者」 ⊙鄭元智 |

| 198 | 藝術的形狀即時代的形狀 ─東京國立新美術館「現實的稜鏡:誕生於日本的藝術表現1989-2010」 ⊙楊貴雯 |

| 204 | 如何用藝術回收、改造舊生活 ─波爾多當代美術館「日常生活的發明」 ⊙詹育杰 |

| 210 | 歷史的重構者與黑人身分的視覺捍衛者 ─倫敦皇家藝術學院「凱利.詹姆斯.馬歇爾:歷史」 ⊙林盈君 |

| 218 | 視覺藝術與音樂的對話 ─牛津大學阿什莫林博物館「這就是你所看到的:史丹利.唐伍德│電台司令│湯姆.約克」 ⊙黃杰敏 |

| 226 | 挑戰藝術:抽象和具象互不相容? ─馬德里泰森─博內米薩國立博物館「沃荷、帕洛克及其他美國空間」 ⊙周芳蓮 |

| 248 | 策展論述 |

| 從福爾摩沙到布達佩斯 ─台北當代藝術館×布達佩斯路德維希當代藝術館國際合作展 ⊙克里斯蒂娜.思綺普彩 |

|

| 250 | 台灣當代藝術多元嶄新面貌 ─「破浪之際的臺灣:過去與未來的前線」 ⊙胡永芬 |

| 258 | 藝術著作 |

| 美之拓樸──花蓮美術一百年 ⊙潘小雪 | |

| 262 | 藝術家評介 |

| 江山萬里心─林章湖的藝術理想與心靈風景 ⊙陳筱君 | |

| 268 | 見證「信仰」的一種方式:梅塔斯.凱烏當 ⊙楊杰儒 |

| 272 | 畫說日本名家 |

| 池大雅──重行旅的南畫集大成者 ⊙羅珮慈 | |

| 286 | 給兒童的美育書簡 |

| 柯羅蒙〈該隱〉的耶和華詛咒 ⊙潘(示番) | |

| 290 | 傑洛姆〈皇帝萬歲,將死之人向你致敬〉的卑微人性 ⊙潘(示番) |

| 294 | 名作解讀 |

| 阿瑪─塔德瑪家族的兩位女藝術家安娜和蘿拉 ⊙施淑惠 | |

| 298 | 名家傑作 |

| 恬潔滋潤、精細清潤的南宋畫家──劉松年 ⊙陳傳席 | |

| 320 | 攝影藝術 |

| 照像,光學式的抽象藝術 ⊙游本寬 | |

| 324 | 藝術進駐 |

| 紅土上的綠洲─摩洛哥Montresso*藝術基金會與紅園駐村中心 ⊙陳宜艷 | |

| 334 | 藝術動態 |

| 空間即宣言:全球多數與亞洲社群在倫敦發聲 ─倫敦伊布拉茲與杜妍計畫空間開幕 ⊙林盈君 |

|

| 340 | 發現美術館 |

| 肥皂大亨的英國藝術珍藏─利物浦利華夫人美術館 ⊙陳北辰 | |

| 352 | 印度美術 |

| 耆那教美術(上) ⊙肥塚隆 編譯/林保堯 | |

| 360 | 創意陶藝 |

| 細火慢燉的「微生燒」柴藝─陶藝家李懷錦的山林窯火情 ⊙莊秀玲 | |

| 366 | 當代新陶 |

| 李慧嫻+馬克.洛特霍德 ⊙邵婷如 | |

| 372 | 藝術線上 |

| 376 | 藝展目錄 |

| 377 | 藝展報導 |

| 381 | 藝術快遞 |

| 382 | 展覽月報 |

| 388 | 藝術市場行情表 |

| 392 | 藝術家圖書目錄 |

以回顧共/再生

2025年9月,巴黎龐畢度中心正式進入為期五年的大規模整修階段,為因應閉館,其所收藏的重要現代與當代藝術公共典藏將透過強化既有策略和開創新的合作模式,持續於國內與國際不同館所展出,其中包含巴黎大皇宮當期大展「妮基.聖法爾、丁格利、於爾丹」。這場展覽呈現三位藝術家之間的動人情誼,以及於爾丹做為法國國立現代美術館首位館長的視野,並回看龐畢度中心於1977年創立之初的願景,亦令人期待、好奇未來它的重新開館,將會為美術館的營運帶來什麼新的風景。

本期國際藝壇單元,除了上述巴黎大皇宮的特展之外,也為讀者帶來幾檔別開生面的展覽:位於德國貝德堡豪的莫伊蘭德城堡波依斯檔案庫近期與瑪莉娜.阿布拉莫維奇中心(MAI)合作,重演、對話並重新詮釋波依斯的作品;當代藝術家與前輩之間的跨世代凝視,還有在法國塞特奧克西塔尼大區當代藝術中心對美國編舞家伊凡.瑞娜的研究展,呈現不同的策展方法與形式。

1925年4月,國際現代裝飾藝術與工業藝術博覽會在巴黎隆重登場,揭開「裝飾藝術」(Art Deco)潮流的序幕。特別報導單元深入介紹巴黎裝飾藝術博物館、巴黎建築與文化遺產博物館現正舉辦的兩場裝飾藝術百週年紀念主題特展,回溯這場重要藝術運動與風格的生成現場和它至今雋永的影響力。

在機構層面的新取向,值得關注的有近期於倫敦開幕的兩個非營利藝術機構伊布拉茲與杜妍計畫空間,均由女性創辦,專注於被主流藝壇長期忽視的族群,它們的出現反映出英國藝術界的結構性轉變;摩洛哥Montresso*藝術基金會與紅園駐村中心,長年深耕非洲當代藝術,關於其經營理念及策略和與藝術家的合作模式方面,得以從藝術家陳宜艷在進駐期間的觀察與實地交流中,看到它如何走出一條與眾不同的道路。

今年適逢國立歷史博物館成立七十週年,從建館之初至今經過數次革新,而它珍藏的文物和藝術名家作品,更曾經推出多場膾炙人口的特展,讓史博館成為許多人的記憶所繫之處。經過近六年閉館進行修復及再利用工程後,於2024年重新對公眾開放,在今年推出一系列館慶特展與活動之際,史博館也從中觀照自身而展開回顧與前瞻。12月專輯以「史博館.七十年的淵遠流長」為題,《藝術家》編輯部專訪國立歷史博物館館長洪世佑,以及典藏組組長賴貞儀、研究組組長黃星達、展覽組組長翟振孝,從館長的治理思維與各組職掌者的專業工作和實踐,談論史博館在新的時代變貌中,以及在七十週年的重要節點上,如何重新自我定位、開展新局,以迎向未來。

| 58 | 12月專輯 |

| 史博館.七十年的淵遠流長 | |

| 60 | 史博七十年.回望中的轉生之力─專訪國立歷史博物館館長洪世佑 ⊙蔣嘉惠 |

| 68 | 保存、詮釋與再生─賴貞儀談國立歷史博物館典藏匯聚的過去與未來 ⊙羅珮慈 |

| 74 | 以研究重構博物館的「靈魂」─黃星達從跨域視野串聯博物館與群眾 ⊙姜承妤 |

| 80 | 展覽的節奏與行動─翟振孝以策展觀點開啟史博館七十週年的對話 ⊙曾筱如 |

| 54 | 特別報導─玉山文教基金會藝文講座 |

| 玉山人以百分之百的心情熱愛土地與社會─玉山文教基金會2025年藝術系列演講 ⊙廖仁義 | |

| 55 | 民謠的移徙、變形與如鏡─記鍾永豐「民謠初步:從民族樂派、民謠復興到農村搖滾」 ⊙高慧倩 |

| 88 | 特別報導─Art Deco 100年 |

| 創新、雋永與重生的裝飾藝術─巴黎裝飾藝術博物館「1925-2025裝飾藝術一百年」 ⊙唐忠珊 | |

| 100 | 裝飾藝術的黃金時代─巴黎建築與文化遺產博物館「巴黎1925─裝飾藝術及其建築師」 ⊙廖瓊芳 |

| 128 | 特別報導─台北國際藝術博覽會 |

| 「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」後記 ⊙編輯部 | |

| 132 | 「ART TAIPEI 2025台北國際藝術博覽會」現場報導 ⊙編輯部 |

| 234 | 特別報導─楊英風藝術百年紀念 |

| 世紀真情.百年感動─楊英風藝術研討會 ⊙廖新田 | |

| 236 | 英風先生的至善因緣 ⊙釋寬謙 |

| 237 | 楊英風創作思想起─中國現代雕塑、造形藝術與景觀藝術三部曲 ⊙廖新田 |

| 238 | 楊英風的藝術實踐與台灣民主精神的萌芽 ⊙蔡明燁 |

| 239 | 冷戰政治背景下的楊英風與聖保羅雙年展1957-1959 ⊙阮圓 |

| 240 | 龍吟鳳舞楊英風─環境美學景觀雕塑的實踐者 ⊙方建明 |

| 241 | 呦呦之鳴─楊英風對台灣戰後藝術發展的啟發和影響 ⊙林以珞 |

| 242 | 楊英風「景觀雕塑」作品「場域特定性」之典藏與延續研究─以列斐伏爾空間三元論為核心 ⊙余青勳 |

| 243 | 雕塑自然.東方趣味─楊英風的不鏽鋼雕塑 ⊙龔詩文 |

| 244 | 楊英風華嚴境界的美學思想研究 ⊙潘(示番) |

| 245 | 雕塑的超逸之路 ⊙張乃文 |

| 246 | 楊英風研究中心的台灣史亞洲歷史上的意義 ⊙齋藤齊 |

| 247 | 守護與傳承:從藝術的日常出發 ⊙王維妮 |

| 247 | 站在風中,看一百年的風景 ⊙楊駿 |

| 35 | 藝術風景 |

| 肯尼斯.拉斯穆森的〈彩虹橋〉 | |

| 36 | 藝術正論 |

| 曲德義對於「重建臺灣美術史」的貢獻 ⊙廖仁義 | |

| 37 | 美術之眼 |

| 耽美的三島由紀夫 ⊙陳長華 | |

| 38 | 藝術野台戲 |

| 藝術的捨與得 ⊙阿田教授 | |

| 39 | 台灣美術史隨筆 |

| 沒有美術的《臺灣通史》(下) ⊙白適銘 | |

| 40 | 藝蹤尋探 |

| 色彩的文化記憶與光的呼吸 ⊙吳曉芳 | |

| 41 | 藝術新聞 |

| 何政廣、隱地獲第廿九屆台北文化獎 | |

| 2025台北雙年展:地平線上的低吟 | |

| 42 | 第六十一屆威尼斯雙年展台灣館公布策展人與展名 |

| 林磐聳榮獲金點設計獎最佳設計成就獎 | |

| 43 | 國立臺灣美術館「黑水─2025台灣美術雙年展」 |

| 亞洲大學附屬現代美術館「眾生共命:宮島達男」 | |

| 44 | 范寬、郭熙、李唐北宋山水巨作齊聚故宮南院展出 |

| 高雄市立美術館「馮.沃爾夫的花園堡壘」 | |

| 45 | 香港故宮文化博物館「古埃及文明大展─埃及博物館珍藏」 |

| 曼谷新藝術地標Dib Bangkok 12月開幕 | |

| 46 | 故宮百年院慶特展「龍」於布利碼頭─席哈克博物館開展 |

| 第十四屆柏林雙年展公布策展人 | |

| 47 | 陸蓉之2026年於威尼斯推出五十年藝術生涯回顧展 |

| 阿拉伯聯合大公國扎耶德國家博物館12月開幕 | |

| 48 | 台灣前進ICOM國際博物館協會杜拜大會 |

| 摩洛哥Montresso*藝術基金會年度駐村聯展「等待野人」 | |

| 49 | 藝術拍賣 |

| 倪瓚〈江亭山色圖〉躋身佳士得亞洲書畫第四高價 ⊙曾筱如 | |

| 50 | 藝術市場 |

| 2025年巴塞爾藝術展巴黎展會 ⊙編輯部 | |

| 51 | 高淨值女性收藏家崛起,藝術收藏形態更趨多元 ─《2025年巴塞爾藝術展與瑞銀集團環球藝術收藏調查報告》發表 ⊙本刊訊 |

| 86 | 藝術現場 |

| 上海雙年展「花兒聽到蜜蜂了嗎?」城市項目 | |

| 135 | 彼得.多伊格:音樂之屋 |

| 106 | 評藝廣場 |

| 看海的日子─蔡美珍鏡頭下的故鄉印象 ⊙蕭瓊瑞 | |

| 110 | 圖解台灣近現代建築 |

| 台北勸業銀行舊廈 ⊙李乾朗 | |

| 116 | 圖說台灣設計史 |

| 大正浪漫與杉浦非水的台灣設計 ⊙林磐聳 | |

| 124 | 三人呈唬 |

| 沉浸與互動─張碩尹的《Proof As If Proof Were Needed》與河床劇團的《之間》 ⊙王柏偉 | |

| 138 | 國際藝壇 |

| 從酣眠到入夢的想像國度─巴黎瑪摩丹─莫內美術館「睡眠帝國」 ⊙唐忠珊 | |

| 146 | 從紙上陰影窺見的夢境 ─芝加哥藝術協會博物館「奇異的現實:象徵主義的想像力」 ⊙黃其安 |

| 152 | 當策展實踐也超脫了現實─紐約惠特尼美術館「六○年代超現實」 ⊙賴懷宇 |

| 162 | 從三人行與龐畢度中心「前傳」說起─巴黎大皇宮「妮基.聖法爾、丁格利、於爾丹」 ⊙詹育杰 |

| 172 | 極簡的回聲 ─巴黎皮諾典藏─商業交易所美術館低限藝術大展+麗吉亞.佩普法國首次個展 ⊙廖瓊芳 |

| 182 | 百年古堡與波依斯:用行為表演穿越時空邊界 ─德國貝德堡豪莫伊蘭德城堡的波依斯檔案庫與MAI合作展 ⊙劉蘭辰 |

| 194 | 精神也是一種肌肉 ─塞特奧克西塔尼大區當代藝術中心「伊凡.瑞娜:一位讀者」 ⊙鄭元智 |

| 198 | 藝術的形狀即時代的形狀 ─東京國立新美術館「現實的稜鏡:誕生於日本的藝術表現1989-2010」 ⊙楊貴雯 |

| 204 | 如何用藝術回收、改造舊生活 ─波爾多當代美術館「日常生活的發明」 ⊙詹育杰 |

| 210 | 歷史的重構者與黑人身分的視覺捍衛者 ─倫敦皇家藝術學院「凱利.詹姆斯.馬歇爾:歷史」 ⊙林盈君 |

| 218 | 視覺藝術與音樂的對話 ─牛津大學阿什莫林博物館「這就是你所看到的:史丹利.唐伍德│電台司令│湯姆.約克」 ⊙黃杰敏 |

| 226 | 挑戰藝術:抽象和具象互不相容? ─馬德里泰森─博內米薩國立博物館「沃荷、帕洛克及其他美國空間」 ⊙周芳蓮 |

| 248 | 策展論述 |

| 從福爾摩沙到布達佩斯 ─台北當代藝術館×布達佩斯路德維希當代藝術館國際合作展 ⊙克里斯蒂娜.思綺普彩 |

|

| 250 | 台灣當代藝術多元嶄新面貌 ─「破浪之際的臺灣:過去與未來的前線」 ⊙胡永芬 |

| 258 | 藝術著作 |

| 美之拓樸──花蓮美術一百年 ⊙潘小雪 | |

| 262 | 藝術家評介 |

| 江山萬里心─林章湖的藝術理想與心靈風景 ⊙陳筱君 | |

| 268 | 見證「信仰」的一種方式:梅塔斯.凱烏當 ⊙楊杰儒 |

| 272 | 畫說日本名家 |

| 池大雅──重行旅的南畫集大成者 ⊙羅珮慈 | |

| 286 | 給兒童的美育書簡 |

| 柯羅蒙〈該隱〉的耶和華詛咒 ⊙潘(示番) | |

| 290 | 傑洛姆〈皇帝萬歲,將死之人向你致敬〉的卑微人性 ⊙潘(示番) |

| 294 | 名作解讀 |

| 阿瑪─塔德瑪家族的兩位女藝術家安娜和蘿拉 ⊙施淑惠 | |

| 298 | 名家傑作 |

| 恬潔滋潤、精細清潤的南宋畫家──劉松年 ⊙陳傳席 | |

| 320 | 攝影藝術 |

| 照像,光學式的抽象藝術 ⊙游本寬 | |

| 324 | 藝術進駐 |

| 紅土上的綠洲─摩洛哥Montresso*藝術基金會與紅園駐村中心 ⊙陳宜艷 | |

| 334 | 藝術動態 |

| 空間即宣言:全球多數與亞洲社群在倫敦發聲 ─倫敦伊布拉茲與杜妍計畫空間開幕 ⊙林盈君 |

|

| 340 | 發現美術館 |

| 肥皂大亨的英國藝術珍藏─利物浦利華夫人美術館 ⊙陳北辰 | |

| 352 | 印度美術 |

| 耆那教美術(上) ⊙肥塚隆 編譯/林保堯 | |

| 360 | 創意陶藝 |

| 細火慢燉的「微生燒」柴藝─陶藝家李懷錦的山林窯火情 ⊙莊秀玲 | |

| 366 | 當代新陶 |

| 李慧嫻+馬克.洛特霍德 ⊙邵婷如 | |

| 372 | 藝術線上 |

| 376 | 藝展目錄 |

| 377 | 藝展報導 |

| 381 | 藝術快遞 |

| 382 | 展覽月報 |

| 388 | 藝術市場行情表 |

| 392 | 藝術家圖書目錄 |