從「臨界區」到樂高遊戲

夜晝難分──莎拉.施個展

巴黎卡地亞當代藝術基金會/2020年10月24日~2021年3月7日

我想所謂的藝術家是擁有一種恆常性的渴望與衝動,多年來努力地應用不同的素材讓這個圍繞我們的世界深富意義;除了在其中見證了一種所謂的「奇蹟」之外,同時也必須承受這段事實上相當脆弱的探索生涯中一種徒勞的枉然感受。──莎拉.施(Sarah Sze)

萬花筒式的世界觀

擅長應用涵蓋無論高科技或低科技、精巧複雜或平庸簡單、超級微小或無限廣大等多重媒材來創作的美國藝術家莎拉.施,在2020年10月下旬於巴黎卡地亞當代藝術基金會推出一檔新的大型個展。這不是莎拉.施首次受邀在此地展出,她在廿年前(1999)就曾在此展出她當時最大規模的作品〈一切昇華之物均必須匯聚在一起〉,該作在當年佔據了基金會一樓一半的展覽空間。

這次莎拉.施推出的個展規模更大,由兩件大型裝置作品組成,它們均是藝術家為了本展特別創作的新作,使用了基金會一樓的所有空間。第一件位於展覽大廳左側的作品名為〈雙重薄暮時分〉,第二件裝置則名為〈追軌墮落的天際〉。在此值得一提的是,基金會建築物整面的玻璃窗,讓觀者在步入展場前首先會被投影在窗面上的影像與反光所吸引,事先瞥見莎拉.施的藝術作品,只是這些殘影並不足以讓人理解藝術作品是如何組成與運作的,以及它們真實的面貌;它們反而像是邀請函一般,預告藝術家擅長應用萬花筒式的圖象與材料構建出一個個令人想像不到的奇幻世界。

莎拉.施 雙重薄暮時分 2020 複合媒材、木材、不鏽鋼、壓克力、投影機、影印印刷、陶瓷

尺寸依場地而定 於「夜晝難分」展場一景

©Sarah Sze ©Photo Luc Boegly

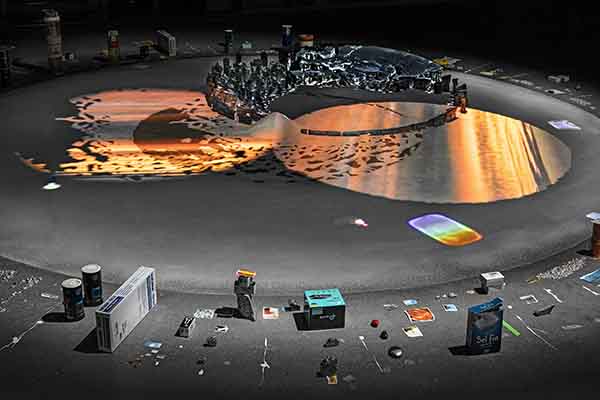

莎拉.施 追軌墮落的天際 2020 複合媒材、鹽、影印印刷、投影機、吊擺

尺寸依場地而定 於「夜晝難分」展場一景

©Sarah Sze ©Photo Thibaut Voisin

協調性張力與短暫性平衡狀態

當在觀看莎拉.施的裝置作品時,觀者會理所當然地想到義大利知名畫家皮拉內奇(Giovanni Battista Piranesi)慣常以古代遺跡或建築景觀為主所完成的版畫;同樣深受建築的影響(莎拉.施的父親是一位專業建築師),「空間」、「透視」與「結構」的概念均是他們的藝術創作中的相似之處與重要特色。此外,莎拉.施1999年參加威尼斯雙年展時的作品名為〈監獄建築奇想〉,刻意呼應皮拉內奇知名的同名版畫集。

從另一個角度來看,透過一種「結集」(collect)與「加成」(addition)的模式,莎拉.施的裝置作品常常看起來像一幢幢毫無邏輯的違章建築,它們以一種近似有機微生物體自我繁殖的模式將多種不同的素材串連在一起,慢慢形成一個看似自給自足的機制與系統(écosystème)。因此,透過剪貼、分層、堆疊、手工與組裝等多元手法,介於細節與整體、模糊與精確、無限的小與無限的大,以及處於一種協調性的張力與短暫性的平衡狀態,「堆疊」(accumulation)的觀念在此象徵一種毫不歇息的運作模式,讓她的裝置常常散發出一種令人感到「過度衝擊」(vertiginous)的感官感受;但同時也像一件「開放性的藝術作品」(œuvre ouverte),歌頌並宣揚一種以「細節片段」(fragment)與「即興創作」(improvisation)為主的創作美學。

瑣物細節的詩意敘事力量我的創作總是試圖呈現景觀(landscape)是如何「運作」的,我指的是它們的作用與反應,而不是呈現景觀的美學形象。──莎拉.施

〈雙重薄暮時分〉是一件由一組木架結構形成一球體空間,其中穿插著許多迷你平面銀幕、反光鏡、模型與投影機等不同物件相互交錯組成的裝置作品。銀幕上投影著許多新舊影片,它們發出的錄音混淆現場不同器材所發出的雜音,整體轟轟的聲響讓整件作品聽起來像一台不停運作的機器,乍看下就像一間持續運作的機械工廠、一塊不停動工的建築工地,又或者像是一台超精密的太空天文觀察儀,甚至是一台可以穿越時空的時間飛行器。