當音樂轉化成視覺的感動

貝多芬的旋律

維也納藝術史博物館/2020年9月29日〜2021年1月24日

2020年是貝多芬兩百五十年誕辰,維也納藝術史博物館與維也納音樂之友協會(Gesellschaft der Musikfreunde)的檔案館合作推出「貝多芬的旋律」,向這位維也納最偉大的作曲家致上最高敬意。

展覽匯集了浪漫主義畫家卡斯帕.大衛.菲特烈(Caspar David Friedrich)、泰納(J.M.W. Turner)、哥雅和德國新表現主義畫家安森.基弗(Anselm Kiefer)與喬琳德.沃伊格(Jorinde Voigt)的畫作,羅丹、雷貝嘉.霍恩(Rebecca Horn)和約翰.保德塞里(John Baldessari)的雕塑,以及吉多.范德維(Guido van der Werve)的影像作品與提諾.塞格爾(Tino Sehgal)為展覽所創作的新舞蹈作品等,皆旨在與貝多芬的音樂對話。

儘管貝多芬的藝術是一種純粹的、非物質的存在,只體現於聽覺和個人的內心世界,策展人安德烈亞斯.庫格勒(Andreas Kugler)仍企圖透過作曲家及其作品反映的詩意,讓傑出的藝術作品與音樂形成一種寧靜的聯繫,進而使貝多芬的音樂在當代展演中獲得生動的體現。因此,貝多芬的才氣在展覽中不只能被聽到,也能在雕塑與繪畫等創作形式中被欣賞。

約翰.保德塞里 貝多芬的喇叭(與耳朵)第132號 2007 樹脂、玻璃纖維、銅、鋁、電子裝置

喇叭:224×130cm;耳朵:179×110×42cm(Photo: KHM-Museumsverband)

©John Baldessari Courtesy of the artist, Sprüth Magers and Beyer Projects

貝多芬的個人經歷與所處時代造就了他獨特的人生,其中又有三大重要事件影響、形塑其風格並激發他的創造力:一是他在母親過世後成為家中經濟支柱,在出生地波恩(Bonn)的法院管弦樂團裡擔任風琴和中提琴演奏家;二是法國大革命和拿破崙勝利的政治環境使他對自由與平等的理想充滿熱情與理想;三是他在廿七歲時耳聾,進而使他疏遠同胞,不安全感與絕望感加劇。然而這些狀況卻沒有消磨貝多芬的創造力,生命際遇愈是荒涼、掙扎愈大,其作品愈富有創新和野心。

根據主題劃分的展間順序反映了貝多芬的生命際遇,各展間呈現迥異的視覺美感並提供聆聽體驗。館內建築空間的安排就像交響樂團內的管弦樂器互動般,微觀有其美妙,綜觀有其和諧,同時藝術家選擇的媒材亦與貝多芬的音樂相輔相成。此次展覽並無參觀方向的指示,庫格勒認為觀眾若要真實體驗貝多芬,就得像聽音樂一樣,聽取內心的聲音,順著感覺遊走在旋律、文字、圖象之間,自由地在實體空間裡找尋自己的位置。這樣的策展邏輯,使觀者能與這位偉大的作曲家進行個人化且私密的交流。

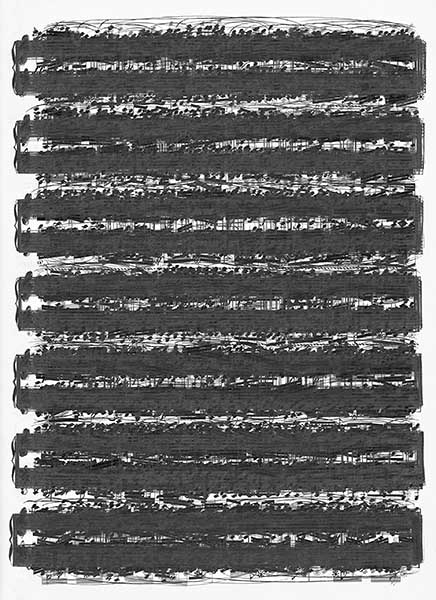

伊德里斯.坎 奮力聆聽⋯⋯在貝多芬鋼琴奏鳴曲之後 2005 Lambda演算數位C-print鑲嵌於鋁板 258×192×5cm

©Idris Khan Courtesy the artist and Victoria Miro, London / Venice

早年的音樂能量

在第一展間,貝多芬強勁的音樂立即抓住觀者的注意力。貝多芬在失聰之前是位出色的鋼琴家,這裡能聽見兩首鋼琴奏鳴曲:「C大調第21號鋼琴奏鳴曲,作品第53號,華德斯坦」和「第32號C小調鋼琴奏鳴曲,作品111」,搭配貝多芬的手稿真跡一同展演。貝多芬共譜寫了卅二首鋼琴奏鳴曲,喬琳德.沃伊格在卅二張複雜的線條畫中分析了貝多芬作品的布局,以螺旋狀流線表達旋律,時而澎湃、時而輕快;伊德里斯.坎(Idris Khan)作品〈奮力聆聽……在貝多芬鋼琴奏鳴曲之後〉則彙編了所有貝多芬鋼琴奏鳴曲樂譜,描繪出一大片令人不安、予人壓迫感的黑色塊狀結構。

在展間的中央,如鏡像般陳列的兩件作品:羅丹的雕塑〈青銅時代〉和雷貝嘉.霍恩的神祕三角鋼琴裝置〈無政府狀態音樂會〉彼此對話。石膏人像的頭部上揚,鋼琴懸掛於天花板,給予觀者視覺上的震撼;1880年的石膏雕像遇上1990年的裝置藝術,不同時代的藝術媒材間接帶給觀者穿越時空之感,表露了貝多芬具高度複雜性、充滿矛盾的性格,而這顯然是他創造力的源泉。(全文閱讀547期藝術家雜誌)

「貝多芬的旋律」展場一景

©Mark Niedermann für Tom Postma Design