此心安處

新加坡國家美術館張荔英回顧展

南洋指的是從中南半島沿海、馬來群島向南延伸至菲律賓群島、印尼群島的廣闊地區,自明清時期以來即是中華文化向外擴張、延展的場域,是以濕熱的氣候、多元的語言與民族交融滋養出的另一方沃土。文化上又因與當地風俗結合,與原先傳入的中華文化同中有變,使得南洋在美術及政治發展史上也成為了一個特別的舞台。

20世紀初期,清朝統治末期的中國面臨的是維新改革、西方現代思想,以及憲政革命的不斷衝擊,許多人生故事片段堆砌出風起雲湧的時代;有的名留青史為人所傳頌,更多的則是市井小民面對環境更迭的故事。其中與現今世界情勢發展連結最為緊密的無疑是孫中山的革命志業,以及在他人生道路上與其有所交疊的地區與人,張荔英的人生即是在這樣特殊的時代背景下展開的精采一頁;身為畫家、藝術教育者,以及大時代變遷的前線觀察者,張荔英被視為新加坡視覺藝術發展史中的代表女性藝術家與教育者、新加坡文化獎章得主。近日,新加坡國家美術館更在暌違廿年後首度舉辦「張荔英:此心安處」回顧展,以作品和史料雙軌重現其藝術生涯。

「張荔英:此心安處」展場一景

跨越三大洲的創作之路

張荔英以英文名Georgette Chen更加為人所知,1906年出生於浙江顯赫世家,父親張靜江於1902年以清廷駐法公使一等商務參贊隨員身分赴法,於中法貿易中積累財富,同時也是革命派的擁戴與積極支持者,因此張荔英的童年是於往返巴黎、紐約與中國三地間度過的,先後在紐約藝術學生聯盟及巴黎科拉羅西學院(Académie Colarossi)與比羅學院(Académie Biloul)接受藝術教育。後在宋慶齡的引薦下,張荔英結識了武漢國民政府前外交部長陳友仁,兩人於1930年結婚,張荔英亦於同年首次入選巴黎秋季沙龍展出,作品也相繼展出於巴黎世界博覽會與巴黎國立網球場美術館的女性藝術家聯展。1941年因太平洋戰爭爆發,香港淪陷,自巴黎返回中國的陳友仁與張荔英為日軍拘捕,轉而軟禁於上海。雖幾經流轉,張荔英並無放棄藝術,期間持續創作不斷;在亂世之下,藝術創作似顯得奢侈或與現實脫節,然或許正是因為環境的動盪讓她得以堅持創作,張荔英曾說自己是孫文的革命、國共內戰,以及兩次世界大戰下的產物,在四場戰事中她皆深陷其中,是故她的人生志業更該是出自善與和平的。

1944年陳友仁於上海病逝,此對於張荔英來說無疑是嚴峻的打擊,因丈夫一直以來皆是她繪畫的強力支持者,從張荔英留下的多幅陳友仁畫像也可見兩人的深刻情感,此些肖像作品與張荔英為其他親友所創作的人像作品於筆觸及表現方式上有許多不同,精準地表現出不同時期陳友仁面容的變化。陳友仁的逝世為張荔英的心境上帶來不同的變化,她曾表示再也不會踏入婚姻,從此獻身於摯愛的藝術事業中,但最終仍是被舊識、陳友仁的助理何永佶說服而進入第二段婚姻,兩人於1947年結婚。婚後張荔英曾致信宋慶齡表示有意願返回中國工作,但並未得到回覆,同時兩人獲得來自馬來亞地區(包括今日之馬來西亞與新加坡)的工作邀約,因此移居檳城,於此之前並無教職經驗的張荔英開始在韓江中學教授美術,進而展開於南洋的藝術創作生涯。張荔英與何永佶的婚姻於1953年走至盡頭,同年她搬遷至當時仍歸屬馬來亞地區之新加坡舉辦首次個展,隔年開始在南洋藝專(現新加坡南洋藝術學院〔Nanyang Academy of Fine Arts〕)任教,成為該學院首位女性教師。張荔英在檳城與新加坡開啟了創作的新篇章,她將西方美學基礎帶入課堂,也積極參與當地藝術社團,如新加坡首個跨文化、不以種族為分界的「新加坡藝術協會」,對形塑南洋風格藝術有著深遠的影響。張荔英於1982年獲頒新加坡文化獎章,而新加坡也成為她最後的安居之地,直到1993年逝世為止。

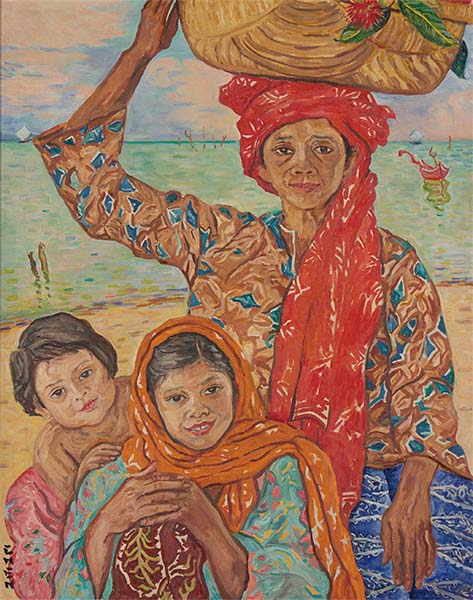

張荔英 東海岸小販 1960 油彩畫布 92×73cm 新加坡國家美術館藏

形塑南洋色彩藝術

「張荔英:此心安處」總計展出六十九件繪畫作品及七十四件鮮為人知的文獻資料;隨著新史料的發現,後世對於張荔英創作歷程有更深入的了解,回溯她橫跨歐、亞、美三洲的人生。

(全文閱讀549期藝術家雜誌)

張荔英 馬來婚禮 1962 油彩畫布 65×81cm 新加坡國家美術館藏